インボイス制度と海外取引への影響? 専門家が教える制度の概要と対応策インボイス制度、海外取引への影響とは? 課税対象や対応策を徹底解説

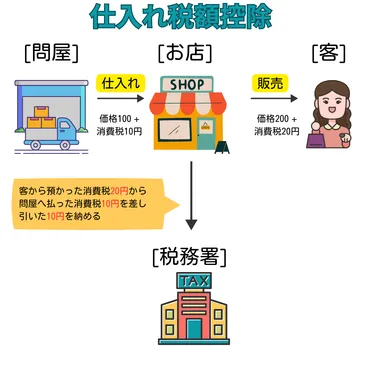

2023年10月導入のインボイス制度は、海外取引にも大きな影響を与えます! 仕入税額控除の仕組みが変わり、免税事業者も要注意。PEの有無や取引先の状況によって、インボイスの要否が変わります。輸入・輸出、電子インボイス、請求管理サービス… 事前の確認と専門家への相談が、スムーズな海外取引のカギ!

取引形態別のインボイス制度への対応

インボイス制度、輸入代行で何に注意? 所有権? 申告?

所有権と課税事業者判定、インボイスの保存。

インボイス制度は、国内取引だけでなく、輸入取引にも影響を与えます。

特に、商品の所有権や輸入申告名義人が異なる場合など、取引形態によって対応が異なります。

それぞれのケースについて見ていきましょう。

公開日:2024/02/08

✅ インボイス制度は国内取引に適用され、輸入取引には直接適用されない。

✅ 輸入取引における仕入税額控除は、輸入許可通知書を保存することで認められ、輸入申告名義人が控除を受けられる。

✅ 適格請求書の記載事項を満たす輸入取引請求書も、仕入税額控除に利用できる。

さらに読む ⇒インボイス制度、輸入品の場合はどうなる?出典/画像元: https://www.us-buyer.com/invoiceseido輸入取引におけるインボイス制度への対応は、取引形態によって大きく異なるんですね。

商品の所有権や輸入申告名義人によって、消費税の扱いが変わるなんて、注意が必要です。

インボイス制度は様々な取引形態に影響を与えます。

例えば、海外法人の輸入を国内法人が代行するケースでは、商品の所有権の所在が課税関係を左右します。

所有権が日本国内で移転する場合、インボイスが必要になる場合があります。

また、輸入者と輸入申告名義人が異なるケースでは、輸入者がインボイスの保存要件を満たす必要があります。

輸入申告書がインボイスの代わりになる場合もあります。

海外からの輸入でインボイス制度の影響を受ける場合として、海外の売り手から輸入する場合と、海外事業者の輸入手続きを国内事業者が代行する場合が挙げられます。

後者の場合、商品の所有権の所在と、所有者の課税・免税事業者の別によって消費税の扱いが変わるため、注意が必要です。

例えば、国内事業者が海外事業者から商品を輸入し、輸入手続きを代行する場合、倉庫搬入時点の所有権が海外事業者にあり、購入者からの注文で所有権が移転するようなケースでは、慎重な検討が必要です。

あー、なんか難しい話になってきたわね。 輸入代行とか、所有権とかって、普段の生活では考えないから、ちょっと頭が混乱するわ。でも、知っておかないと損するかもしれないから、しっかり聞いとかないとね!

海外取引におけるインボイス制度への具体的な対応策

海外取引、インボイスはどうする?課税事業者確認が重要?

はい、取引先の状況確認とインボイス対応が重要です。

海外取引を行う場合、取引先の状況を確認し、インボイスの発行や取得、保存を行う必要があります。

また、消費税の納税義務については、取引先の売上高や資本金によって判断されます。

具体的な対応策を見ていきましょう。

公開日:2025/06/13

✅ インボイス制度は、原則として日本政府に納税義務のある事業者が対象だが、海外取引においては、国内に事業拠点を持たない外国法人でも消費税が課税される場合がある。

✅ 海外取引でインボイス制度の影響を受けるかどうかは取引内容次第であり、消費税の納税義務は、国外事業者の資本金、取引金額、取引内容によって判断される。

✅ 外国法人との取引では、取引先の課税売上高や資本金を確認することで、消費税の納税義務の有無を判断する必要がある。

さらに読む ⇒株式会社ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)出典/画像元: https://www.robotpayment.co.jp/blog/billing-business/billing/17069/海外取引におけるインボイス制度への対応は、取引先の状況確認から始まるんですね。

インボイスの発行や取得、保存も重要ですが、まずは、取引先の状況を把握することが大切ですね。

海外取引を行う場合、取引先の状況(PEの有無、課税売上高など)を確認し、必要に応じてインボイスの発行や取得、保存を行う必要があります。

具体的には、外国法人が消費税の課税事業者であるか、適格請求書発行事業者であるかを確認することが重要です。

PE(恒久的施設)の有無は消費税の課税には直接関係なく、国内での課税売上が重要になります。

自社が仕入税額控除を受けたい場合は、取引先の外国法人にインボイスを発行してもらう必要があります。

また、取引を継続する場合には、外国法人に対して消費税の納税義務の有無を確認し、必要であれば適格請求書発行事業者への登録を要請することが重要です。

海外への輸出の場合は免税取引となり適格請求書の発行は不要ですが、輸入の場合は、輸入許可通知書が適格請求書の役割を果たすことになります。

なるほど。海外取引での消費税対策は、事前の調査が重要ってことだな。取引先の状況を把握し、インボイスの発行状況を確認することで、無駄な税金を払わずに済むかもしれないからな!

今後の展望と請求管理サービス

海外取引のインボイス対応、どうすれば?

請求管理サービス利用と専門家への相談が重要!

電子インボイスの導入が進み、請求書のデジタル化が進んでいます。

日本版Peppolの普及も進んでおり、バックオフィス業務のデジタル化が期待されています。

今後の展望について見ていきましょう。

公開日:2025/06/25

✅ Peppolは、発注書や請求書などをネットワーク上でやり取りする国際規格であり、日本版Peppol(JP PINT)の普及がデジタル庁主導で進められています。

✅ 2023年10月から始まる電子インボイス制度に対応するため、日本版Peppolは電子インボイスの標準仕様として採用され、バックオフィス業務のデジタル化を目指しています。

✅ Peppolは、EDIと比較して低コストで利用でき、グローバルな取引にも対応可能なため、デジタル庁が電子インボイスの普及と合わせて採用を決定しました。

さらに読む ⇒クラウドERPならProActive(プロアクティブ) - SCSK出典/画像元: https://proactive.jp/resources/columns/invoices-and-japanese-peppol/電子インボイスの導入は、バックオフィス業務の効率化に大きく貢献しそうですね。

Peppolという国際規格も、今後の海外取引において重要な役割を果たすことになりそうですね。

電子インボイスの導入が進むことで、請求書のデジタル化が進み、海外取引においても国内取引と同様にインボイス制度が適用されることが期待されています。

シンガポール、オーストラリア、EUなどでは電子インボイスの国際規格「Peppol」を採用しており、日本のインボイスもこれに準拠する見込みです。

今後の請求書対応については、海外取引向けの請求管理サービスの利用も有効です。

インボイス制度は、海外取引においても、課税関係や消費税額の計算に大きな影響を与えるため、事前の確認と適切な対応が重要です。

外国法人の消費税納税義務の判定、消費税申告書の作成、納税管理人の就任、適格請求書発行事業者の登録申請などのサポートも利用できます。

詳細については、専門家への問い合わせを推奨します。

電子インボイスって、なんかカッコイイ響きだね! これから、海外取引ももっと楽になるのかもね! でも、専門家への相談も忘れずに、しっかりと理解しておかないとね!

インボイス制度は複雑ですが、正しい知識と適切な対応で、海外取引をスムーズに進めましょう。

専門家への相談も検討しながら、制度を理解していくことが大切です。

💡 インボイス制度は、海外取引にも影響を及ぼす可能性があります。

💡 取引先の状況や取引形態によって、対応が異なります。

💡 電子インボイスの導入により、バックオフィス業務の効率化が期待されます。