福島第一原発の燃料デブリ問題、廃炉作業は?(燃料デブリ、廃炉、ロボットアーム)燃料デブリ取り出しに向けた技術開発と今後の課題

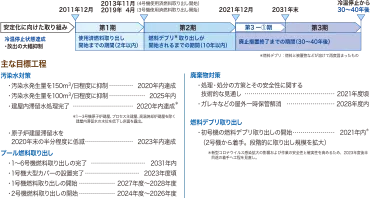

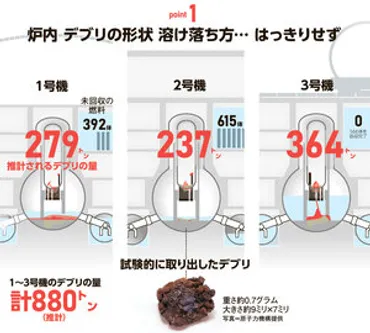

福島第一原発事故で発生した燃料デブリ(約880トン)の取り出しは、廃炉の最重要課題。2号機での試験的取り出しへ向け、高放射線下での作業を可能にするロボットアーム開発が進む。2020年代後半には2号機、30年代初頭には3号機での大規模取り出しを目指す。技術的な困難、カメラ映像途絶などの課題を乗り越え、安全かつ着実に廃炉作業は進められる。

2号機における試験的取り出しとその課題

燃料デブリ取り出し、最大の課題は何?

遠い場所への到達、放射線環境での操作。

2号機における試験的取り出しと、それに伴う課題についてです。

ロボットアームが公開されました。

公開日:2022/02/17

✅ 国際廃炉研究開発機構(IRID)と三菱重工業が、福島第一原発2号機からの燃料デブリ試験取り出しに使うロボットアームを公開した。

✅ ロボットアームは全長22メートルで、三菱重工の神戸事業所で報道陣に公開された。

✅ 試験取り出しは早ければ2022年末までに実施される見通しで、現在、東電の作業員が遠隔操作の訓練をしている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220118/k00/00m/040/184000cロボットアームの詳細な調査、遠隔操作の訓練、大変ですね。

カメラ映像の問題、原因究明と対策が急がれます。

2号機での燃料デブリ取り出しでは、三菱重工業株式会社の技術者が開発したロボットアームが使用されます。

このアームは、燃料デブリ回収装置やセンサーを備え、格納容器内の詳細な状況を調査します。

しかし、遠い場所への到達、放射線環境下での操作、格納容器内の環境変化への対応など、技術的な課題が残されています。

開発チームは、長尺化、高強度化、耐放射線性、多機能性を追求し、これらの課題克服に取り組んでいます。

2号機での試験的な燃料デブリ採取では、最大約22メートルまで伸びる「釣りざお式装置」が使用されました。

しかし、装置のカメラ映像が確認できなくなる問題が発生し、作業が中断されました。

現在、詳細な原因究明と対策が急がれています。

うーん、大変そうだけど、頑張ってほしいわね。ロボットアームもすごいけど、安全第一でお願いしたいわ。

廃炉作業の進捗と今後の計画

燃料デブリ取り出し、どんな段階で進むの?

調査→試験取り出し→規模拡大、です。

廃炉作業の進捗状況と今後の計画についてです。

国を挙げて取り組んでいます。

✅ 福島第一原子力発電所では、燃料デブリの取り出しと原子炉建屋の解体・撤去作業が進められており、国、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、企業、研究機関などが連携して廃炉に取り組んでいます。

✅ 1~3号機には合計約880トンの燃料デブリがあり、ロボットなどを用いて調査が進められています。2024年11月には2号機で少量の燃料デブリを取り出し、分析を行う計画です。

✅ 各号機の状況が説明されており、1号機は建屋カバー設置、2号機は燃料取り出し用構台建設、3号機は使用済燃料の取り出し完了、4号機は地震発生時に運転停止中でした。

さらに読む ⇒HOME出典/画像元: https://www.jaero.or.jp/sogo/detail/cat-04-03.html3号機での燃料デブリ取り出し、どのようになるのか注目ですね。

安全性を最優先に進められているとのこと、引き続き注視していきたいですね。

燃料デブリの取り出し作業は、段階的に進められます。

まず、格納容器内部調査を行い、燃料デブリと周辺構造物の状況を確認します。

その後、試験的に燃料デブリを取り出し、その性状を分析。

この情報をもとに、取り出し規模を拡大していく方針です。

取り出した燃料デブリは、専用容器に入れ、発電所構内の保管設備に移送して保管されます。

3号機では、2019年4月から使用済燃料の取り出しが開始され、2021年2月に全566体の燃料取り出しが完了しました。

廃炉作業全体の進捗状況は、中長期ロードマップにて公開されており、関連資料も参照できます。

燃料デブリ、取り出して保管するにも、特別な設備が必要になるだろうな。この分野でも、新しいビジネスが生まれる可能性があるな。ふむ、面白くなってきたぞ。

今後の展望と安全への取り組み

3号機の燃料デブリ取り出し、いつ結果が公表される?

年内に検討結果が公表予定。

今後の展望と安全への取り組みについてです。

3号機での大規模な取り出しを目指します。

公開日:2025/03/06

✅ 東京電力は、福島第一原発3号機の燃料デブリの大規模取り出し方法について、年内にも検討結果を公表する予定です。

✅ 昨年実施された2号機での試験的な採取の経験も踏まえ、2030年代初頭には3号機での大規模な取り出し開始を目指します。

✅ 1~3号機には合計約880トンの燃料デブリが存在し、2020年代後半には2号機で段階的な取り出しを開始する計画です。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST362D7LT36ULBH004M.html3号機の本格的な取り出し、安全を優先に、着実に進めてほしいですね。

技術開発、安全対策、応援しています。

福島第一廃炉推進カンパニーの小野明代表は、3号機における燃料デブリの大規模取り出し方法について、年内にも検討結果を公表する意向を示しました。

2号機での試験的な採取経験を反映させ、3号機での大規模取り出しを目指します。

燃料デブリ取り出し作業は長期的な取り組みであり、安全かつ着実に進められることが重要です。

東京電力福島第一原発の廃炉作業は、安全性と確実性を最優先に、様々な技術開発と検討を重ねながら進められています。

福島第一原発の廃炉作業は、日本にとって、世界にとっても、重要なプロジェクトだよね。安全性と確実性を最優先に、頑張ってほしいな。応援してる。

本日の記事では、福島第一原発の廃炉作業、特に燃料デブリの取り出しについてご紹介しました。

着実な進捗を期待しています。

💡 福島第一原発の廃炉作業は、燃料デブリの取り出しが最重要課題。

💡 ロボットアームなど、技術開発が進み、試験的取り出しも実施。

💡 安全性を最優先に、2030年代の本格的な取り出しを目指している。