賃上げと物価高対策で日本経済は?未来への課題と展望を解説!中小企業支援、減税、ガソリン補助金…多岐にわたる経済対策をわかりやすく解説

岸田政権の経済対策を徹底解説!物価高騰に対抗し、持続的な賃上げとデフレ脱却を目指す。中小企業の賃上げ支援、所得税・住民税の減税、ガソリン価格の抑制など、多岐にわたる施策を展開。賃金上昇と消費拡大の好循環を生み出し、日本経済の活性化を目指す。労働市場の課題や、今後の経済成長に向けた戦略も明らかに。

持続的な経済成長に向けた課題と方向性

日本経済の持続的成長に不可欠な要素は?

賃上げ、生産性向上、イノベーション、金融・財政政策。

続いて、持続可能な経済成長に向けた課題と方向性についてです。

賃上げ、生産性向上、労働市場の柔軟性などが重要になってきます。

公開日:2024/12/09

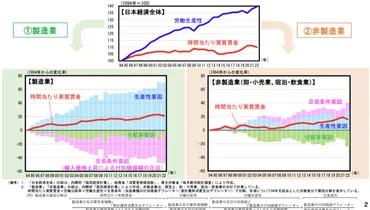

✅ 賃上げは、家計の消費拡大、企業の売上・収益向上を通じて経済を活性化させる重要な要素であり、生産性向上がその鍵となる。

✅ 製造業では高付加価値化とコスト転嫁の円滑化、非製造業では労働生産性向上と賃金改善が課題であり、最低賃金の引き上げと地域格差縮小、価格転嫁の促進が求められる。

✅ 人材不足解消のため、地域・産業に応じた施策やリスキリングが重要であり、政府は診療報酬改定や介護職員の処遇改善など、賃上げ支援のための様々な施策を展開している。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/10968445/body/賃上げが重要であることは理解できますが、そのためには、企業の生産性向上が不可欠です。

労働市場の流動性を高めることも重要ですね。

近年の日本経済は、物価と賃金の上昇が見られ、デフレ脱却の兆しを見せています。

しかし、その持続性については未確認であり、課題も存在します。

輸入物価上昇の影響を受け、特に低所得世帯の消費が抑制される傾向があります。

持続的な経済回復のためには、適切な価格転嫁を通じた賃上げ、最低賃金引き上げ、非正規雇用者の処遇改善が不可欠です。

また、サービス物価の上昇と賃金上昇の好循環を回復させ、デフレマインドを払拭し、成長期待を醸成することが重要です。

構造的な人手不足を背景に、賃金上昇の機会は拡大しており、生産性向上が鍵となります。

労働市場の流動化を促進し、自発的な転職を支援するために、所得リスクの軽減、スキルアップ支援、多様な働き方の選択肢の拡充が求められます。

企業の価格設定行動の変化、価格転嫁の促進、労働移動を阻害する要因の解消も重要です。

さらに、多様な働き方への対応として、労働時間管理の柔軟化、副業・兼業の推進、リカレント教育の充実が不可欠です。

大企業と中小企業の賃金格差是正、非正規雇用の待遇改善も重要な課題です。

イノベーション創出のためには、成長分野への投資、スタートアップ支援、研究開発投資の促進が必要です。

そして、経済の好循環を支えるために、適切な金融政策、財政の持続可能性確保、社会保障制度の持続可能性確保、グリーン・デジタルトランスフォーメーション(GX/DX)の推進が重要です。

賃上げも大事だけど、物価も上がると、結局は生活が苦しくなるのよね。もっと、安心して暮らせるような対策をしてほしいわ。

労働市場と賃金上昇のメカニズム

人手不足は賃金上昇にどう影響?

後押しするが、生産性向上が不可欠。

次に、労働市場と賃金上昇のメカニズムについてです。

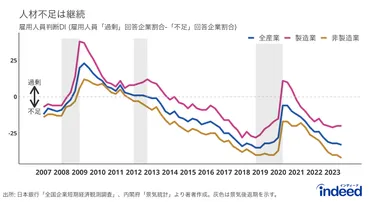

人手不足が賃上げを後押ししている現状について解説します。

公開日:2024/04/02

✅ 2024年も人手不足は継続するものの、転職希望者の増加や、シニア世代・女性・外国人労働者の労働参加促進によって、労働市場が活発化する可能性がある。

✅ 転職市場では、シニア層の求職関心、リモートワークへの関心、賃金への関心、異職種からの関心といった要素が重要であり、リスキリング等を通じて転職増加につながる可能性がある。

✅ 人手不足が深刻な宿泊・飲食、建設、対個人サービス、情報サービス、運輸などの産業は、インバウンド需要や2024年問題の影響を受けやすく、今後の労働需給に注目する必要がある。

さらに読む ⇒Home - Indeed Hiring Lab出典/画像元: https://www.hiringlab.org/jp/blog/2023/12/15/2024%E5%B9%B4%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%B1%95%E6%9C%9B%EF%BC%9A%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%AE/人手不足は賃上げの大きな要因の一つですね。

しかし、労働生産性の向上も不可欠です。

企業は、人材育成にもっと力を入れる必要があるでしょう。

労働市場における賃金決定要因を分析すると、足元では人手不足感の高まりが賃金上昇を後押ししていることがわかります。

過去30年のデータからは、完全失業率の低下が名目賃金上昇率を押し上げる関係が確認されています。

しかし、近年は賃金版フィリップスカーブのフラット化が指摘されており、予想インフレ率や労働生産性も考慮に入れた賃金関数を推計した結果、労働需給が名目賃金に与える影響は近年も大きく変化していません。

一方、労働生産性の上昇率低迷は、賃金への寄与を低下させています。

構造的な賃上げには労働生産性の向上が不可欠です。

業種別のデータを用いた分析では、欠員率、労働生産性、販売価格DIが賃金上昇率に影響を与えていることが示唆されています。

コロナ禍以降、労働市場の需給ひっ迫が賃金上昇を後押ししていると分析されています。

一方、賃上げは中小企業や非勤労者世帯への波及に時間がかかること、また世帯構成の変化により恩恵が届きにくい層が存在することも課題です。

労働市場の需給バランスが賃金に影響を与えるのは当然のことだな。ただ、生産性の向上もセットで考えないと、持続的な賃上げは難しいだろう。

可処分所得の増加と転職市場の動向

転職で給料アップする人急増!どんな人が恩恵を受けてる?

ITエンジニアなど高スキル層、若年層で増加傾向。

最後に、可処分所得の増加と転職市場の動向についてです。

ITエンジニア業界の事例を通して解説します。

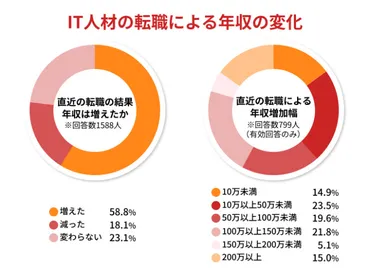

✅ ITエンジニア業界では、転職によって年収が上がる「年収バグ」と呼ばれる現象があり、多くの人が実際に年収アップを達成している。

✅ 転職回数が多いほど年収も高くなる傾向にあるが、若いうちの過度な転職は逆効果になる場合もある。IT人材の人手不足が年収バグの大きな理由の一つである。

✅ 転職で年収を上げるためには、市場価値の確認、高年収企業の選択、スキルの研鑽が重要であり、専門のアドバイザーに相談することも有効である。

さらに読む ⇒IT・Webエンジニアの転職ならレバテックキャリア出典/画像元: https://career.levtech.jp/guide/knowhow/article/61021/ITエンジニアの方々は、転職で年収アップを実現しているケースが多いのですね。

スキルアップは重要ですが、若いうちの転職は慎重に、という点も大切ですね。

転職市場の活性化が進み、正規雇用労働者を中心に転職者数が増加傾向にあります。

特に、IT系エンジニアなどの高スキル労働者を中心に、転職による賃金上昇が多く見られるようになりました。

若年層では転職による賃金上昇の割合が増加傾向にあり、40代以下では「転職による賃金上昇」から「転職による賃金減少」の差がプラスに転じています。

一方、50歳以上では賃金減少の割合が依然として高い状況です。

また、2024年の賃金上昇率の高まりは、2010年代後半と比較して、人手不足感の高まりと企業の賃金設定行動の変化に起因しています。

企業は労働力の確保・定着を重視するようになり、持続的な賃上げにつながる可能性を示唆しています。

可処分所得の増加は消費拡大に繋がり、政府の減税や給付金といった対策も行われています。

可処分所得は賃金、個人事業収入、財産収入、社会保障給付から構成されますが、特に2024年からは財産収入が急増しており、金融資産を持つ層が経済的に豊かになっていることを示唆しています。

今後の経済対策においては、この点も考慮に入れる必要があります。

転職で年収が上がるのは、すごいね!でも、みんながみんなそうなるわけじゃないから、しっかり情報を集めて、自分の市場価値を見極めることが大事だね!

本日の記事では、日本の経済状況について、様々な角度から解説しました。

今後の経済成長のためには、賃上げ、生産性向上、そして、持続可能な経済対策が重要です。

💡 中小企業の賃上げ支援策や、ガソリン価格抑制策による物価高対策が行われています。

💡 持続的な経済成長のためには、生産性向上と労働市場改革が不可欠です。

💡 転職市場の活性化と可処分所得の増加が、経済に与える影響について解説しました。