野中郁次郎氏と知識創造理論とは? ~SECIモデルで組織を強くするヒント~?知識創造理論の基礎:SECIモデルとイノベーション

知識創造理論を提唱した経営学者、野中郁次郎。幼少期の戦争体験から経営学へ。暗黙知と形式知の相互作用によるイノベーションを説き、日本企業の強さの秘訣を解き明かした。SECIモデル、松下電器やエーザイの事例を通して、知識創造のプロセスを解説。失敗の本質から学ぶ教訓、人間中心のマネジメント、そして偶然を必然に変える姿勢。その思想は、ビジネスパーソンに新たな視点を与える。

💡 知識創造理論は、個人の暗黙知を組織全体で共有し、新たな知識を生み出す。企業組織のイノベーションを促進する。

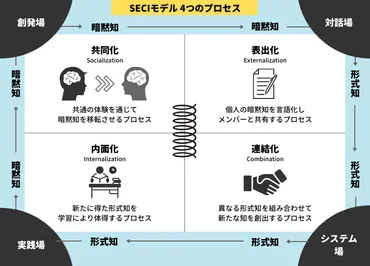

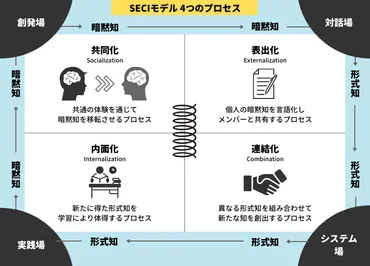

💡 SECIモデルは、共同化、表出化、連結化、内面化の4つのプロセスで知識を変換し、組織の知識をレベルアップさせる。

💡 野中氏の経営学への貢献と、氏が持つ「偶然を必然に変える力」に迫ります。

さて、今回は、知識創造理論の提唱者である野中郁次郎氏とその理論について、わかりやすく解説していきます。

異色の経歴と知識創造理論の誕生

知識創造理論を提唱した野中郁次郎氏の異色の経歴とは?

31歳で経営学を学び、60歳で理論を発表。

野中郁次郎氏は、知識創造理論を提唱し、世界的に知られる経営学者です。

異色の経歴を持ち、60歳で日本発の経営理論を発表しました。

公開日:2021/12/28

✅ SECIモデルは、個人の暗黙知を形式知化し、組織全体で共有することで新たな知識を創出するフレームワークであり、共同化、表出化、結合化、内面化の4つのプロセスを繰り返すことで知識のレベルアップを図る。

✅ 共同化プロセスでは体験や経験を通じて暗黙知を共有し、表出化プロセスで暗黙知を形式知に変換する。結合化プロセスでは、形式知を組み合わせ新たな知を創出し、内面化プロセスでそれを個人が習得し暗黙知へと変化させる。

✅ SECIモデルは、ベテラン社員のノウハウを共有し、組織全体のスキルアップに繋がるが、企業内検索システムなどを活用して形式知を効率的に管理・活用することが重要である。

さらに読む ⇒ブレインズテクノロジー株式会社出典/画像元: https://www.brains-tech.co.jp/neuron/blog/seci_model/SECIモデルって、ちょっと難しいですね。

でも、ベテラン社員のノウハウを共有して、組織のスキルアップに繋がるってのは、すごく魅力的。

野中郁次郎氏は、一橋大学名誉教授であり、知識創造理論の提唱者として世界的に知られる経営学者です。

幼少期の戦争体験から「リベンジ」を胸に米国留学を決意し、31歳で経営学を学び始めるという異色の経歴を持ちます。

帰国後、地方私立大学で講師を務め、60歳で日本発の経営理論『知識創造理論』を発表し、国際的な名声を得ました。

知識創造理論は、暗黙知と形式知の相互変換による知識創造を提唱し、日本企業の強さの秘訣を解き明かしました。

野中氏の人生は、「偶然と必然のスパイラル」と表現され、バークレー校への入学、社会学の選択、竹内弘高氏との出会いなど、多くの偶然を自らの意思と行動で必然に変え、知識創造理論の構築へと繋げました。

社会学で学んだ理論構築の方法論は、独自の経営理論を築く上で重要な役割を果たしました。

なるほど、野中氏の異色の経歴が興味深いですね。31歳で経営学を学び始めたとは、すごいバイタリティだ。これは、期待できる企画だ。

知識創造理論の核心:SECIモデル

暗黙知と形式知、知識創造の鍵は?

相互作用がイノベーションを生む!

知識創造の中核を担うSECIモデルは、暗黙知と形式知の相互作用を通じて、新たな知識を生み出すフレームワークです。

実践例も見ていきましょう。

公開日:2023/11/30

✅ SECIモデルは、個人の知識や経験を組織全体で共有し、新たな知識を生み出すためのフレームワークで、共同化、表出化、連結化、内面化の4つのプロセスから構成されています。

✅ ナレッジマネジメントにおいて、SECIモデルは暗黙知を形式知に変換する際に役立ち、経験豊富な社員の知識やスキルを共有することで、他の社員のスキルアップや生産性向上を目指します。

✅ SECIモデルを実践する目的は、知識の変換を図りながらナレッジを継続的に収集し、組織の資産として管理・共有することで、組織的な知識・技術の蓄積と活用を目指すことです。

さらに読む ⇒d゛s JOURNAL(dsj)- 理想の人事へ、ショートカット出典/画像元: https://www.dodadsj.com/content/230427_seci-model/SECIモデル、面白い!暗黙知と形式知の変換って、まさに企業のイノベーションの鍵ですよね。

松下電器のホームベーカリー開発の例はわかりやすい。

知識創造理論を理解するためのポイントとして、「暗黙知」と「形式知」の概念が紹介されています。

暗黙知は言語化しにくい主観的な経験知であり、形式知は特定の文脈に依存しない一般的な知識を指します。

これらの知識は相互作用し、イノベーションを生み出します。

知識創造の仕組みを体系化したものとして、「SECIモデル」が紹介されています。

SECIモデルは、共同化(Socialization)、表出化(Externalization)、連結化(Combination)、内面化(Internalization)の4つのプロセスで構成され、暗黙知と形式知が相互に変換されるサイクルを表現しています。

具体例として、松下電器のホームベーカリーの開発が挙げられ、パン職人の暗黙知を形式知として機械で再現する過程が説明されています。

また、エーザイの事例も紹介され、知識創造理論がイノベーションを生む組織運営に貢献することが示唆されています。

SECIモデル、大事なのは、経験豊富な人の知識をどうやって組織全体で活かすか、ってことだね。ナレッジマネジメントってやつだ。

次のページを読む ⇒

知識創造の権威、野中郁次郎氏。組織論、イノベーション、戦略…その思想と教訓を凝縮。失敗から学び、偶然をチャンスに変える生き方、ビジネスパーソン必見。