黒田日銀と異次元緩和、10年の軌跡と現在?アベノミクスと金融政策の10年: 黒田日銀の挑戦と成果

黒田前日銀総裁が語る異次元緩和10年の真実。アベノミクスの下で2%物価目標を掲げた大胆な金融政策は、円安をもたらしたものの、実質GDP成長は低迷。副作用も多く、出口戦略は難航。金融市場の歪み、財政リスク、低賃金…その功罪を検証し、今後の金融政策の行方を占う。

💡 黒田東彦元日銀総裁が推し進めた異次元緩和政策の概要と、その導入背景。

💡 異次元緩和が日本経済に与えた影響、成果と課題について解説。

💡 異次元緩和の変遷、出口戦略模索の過程、そして将来への課題。

それでは、本日の記事の内容について、詳しく見ていきましょう。

黒田氏の金融政策への道程

黒田元日銀総裁、QQEで何を目指した?

円高是正と経済改善だ!

2013年、黒田日銀総裁が「2年で2%」の物価上昇を掲げた異次元緩和。

その始まりと、金融政策決定会合の議事録から見える当時の状況を紐解きます。

公開日:2023/07/31

✅ 日銀は、黒田元総裁が導入した「異次元緩和」を含む2013年1~6月の金融政策決定会合の議事録を公開した。

✅ 2013年4月4日の会合では、黒田元総裁が「2年で2%」の物価上昇を目指す「異次元の金融緩和」について言及し、早期の目標達成を目指す考えを示した。

✅ 黒田元総裁は、日銀総裁として異例なことに、具体的な期間として「2年程度」を念頭に置いていることを明言した。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230730/k00/00m/020/058000c目標期間を明言する姿勢は、大胆で印象的でしたね。

しかし、その後の結果を考えると、難しい舵取りだったことが伺えます。

黒田東彦前日銀総裁は、東京大学公共政策大学院での講演で、大蔵省(現財務省)入省後の経験やアジア開発銀行総裁としての活動を語りました。

アジア開発銀行総裁時代には、中国の温家宝総理やインドのマンモハン・シン首相らと会談し、アジア経済の発展、特にインドの成長予測について言及しました。

その後、日本銀行総裁に就任し、2%の物価安定目標を設定し、量的・質的金融緩和(QQE)を導入するに至りました。

QQEは、名目金利の引き下げ、予想物価上昇率の引き上げ、実質金利の大幅な引き下げを目的とし、円高是正と経済改善を目指しました。

うーん、あの頃はデフレ脱却に必死だった記憶があるな。2年で2%って、随分と強気な目標だったな!

異次元緩和の実験と成果、そして副作用

異次元緩和の真実とは?成功?失敗?

効果は限定的。副作用も多く、実験的政策。

異次元緩和は、円安、株高という成果を一部もたらしましたが、経済全体への波及効果や副作用も存在します。

その評価と、課題について解説します。

✅ 黒田前日銀総裁の異次元緩和は、一部指標を改善させたものの、その効果は外部環境に恵まれたことや円安、米株高などの要因も大きく、異次元緩和単独の効果とは言い切れない。

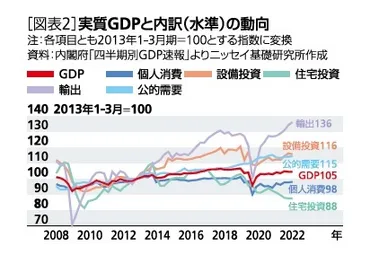

✅ 実質GDPの成長は緩やかで、設備投資は伸び悩んだ。雇用は改善したが、高齢化や情報化、少子化といった構造的な要因の影響も大きく、賃金は伸び悩んだ。

✅ 物価上昇はコストプッシュ型であり、内需主導の安定的な上昇とは言えず、異次元緩和には副作用も存在する。日銀は今後の物価目標達成に課題を残している。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=74658?site=nli確かに、一概に成功とは言えない状況ですね。

外部要因に左右された部分も大きかったようです。

アベノミクスの下で導入された異次元緩和10年間を評価すると、経済指標の改善に貢献したものの、その効果は外部環境に大きく左右されました。

円安は輸出や株価上昇を促しましたが、実質GDPの成長率は低く、設備投資の伸び悩みもみられました。

雇用は改善したものの、高齢化や社会構造の変化が影響し、賃金上昇は限定的でした。

物価上昇は主に輸入物価の上昇によるもので、異次元緩和は金融市場の歪み、財政ファイナンスのリスク、イールドカーブの硬直化など、多くの副作用も引き起こしました。

これらの副作用を踏まえ、異次元緩和は実験的政策、すなわち、理論的には効果がないとされていたマネタリーベース増加によるインフレ目標達成を目指すものでした。

やあ、色んなもんが絡み合って、まるで複雑骨折みたいだね。経済ってやつは。

次のページを読む ⇒

異次元緩和は2%物価目標を達成できず、金融市場に歪みを生じさせた。出口戦略模索も難航し、超低金利の副作用と持続可能性が課題。