材料の粘り強さって何?~靭性、脆性、耐震設計、試験方法まで徹底解説!~靭性、脆性、シャルピー衝撃試験、破壊靭性試験、SUS630

材料の「靭性」とは、破壊に至る前にどれだけエネルギーを吸収できるかを示す重要な指標。地震などの外力に耐える建物の安全性を左右する。鋼や鉄筋コンクリートなど、靭性のある材料と脆性材料の違い、評価方法、そして建築設計における耐震構造の考え方を解説。材料選定のポイントや、析出硬化処理による金属材料の強度・耐久性向上技術にも触れる、構造設計の知識を深める情報満載。

材料試験方法:シャルピー衝撃試験と破壊靭性試験

材料の衝撃強度はどう測る?シャルピー試験の目的は?

低温脆性や吸収エネルギーを評価します。

材料試験方法として、シャルピー衝撃試験と破壊靭性試験について解説します。

それぞれの試験方法の目的、試験方法、適用分野について詳しく説明します。

公開日:2023/01/19

✅ 管継手の機械試験における衝撃試験は、材料の粘り強さ(靭性)や脆性を評価するために実施され、急激な荷重に対する破壊抵抗を調べます。

✅ 鉄鋼材は低温で脆くなりやすい性質があり、リバティー船の脆性破壊による事故を教訓に、構造上の対策や鋼材の改善が図られました。

✅ リバティー船の事故を契機に、破壊力学の研究が進み、溶接技術の改善や鋼材の選定を通して、脆性破壊を防ぐための技術的進歩がありました。

さらに読む ⇒株式会社ベンカン機工出典/画像元: https://www.benkankikoh.com/blog/2022/05/19/charpy-impact-testシャルピー衝撃試験と破壊靭性試験って、名前だけ聞くと難しそうだけど、それぞれの試験の目的や方法が分かると、なるほどって感じですね。

色々な構造物に使われているんですね。

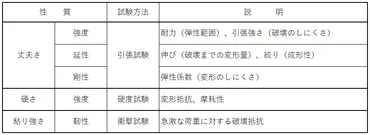

靭性を評価するための代表的な試験方法として、シャルピー衝撃試験と破壊靭性試験があります。

シャルピー衝撃試験では、試験片にノッチを設け、ハンマーで破壊した際の吸収エネルギーや破面率を測定し、材料の低温脆性挙動を評価します。

試験温度を変えることで、脆性延性遷移温度を求めることができます。

適用分野は、建物、橋、乗り物、産業機械など、幅広い構造物や機械です。

破壊靭性試験は、き裂が存在する材料の破壊に対する抵抗力を破壊力学に基づき評価し、材料固有の破壊靭性を求めます。

試験は静的引張試験機または疲労試験機で実施可能であり、ASTME399などの規格が用いられます。

ノッチの先端には疲労き裂を導入します。

3点曲げCTOD試験の事例として、温度低下に伴う破壊エネルギーの減少と脆性破壊への移行を示す例があります。

うーん、試験の方法とか、言葉だけじゃよく分かんないわね…。でも、色んなところで使われてるって聞くと、すごいなー!

材料の多様性と靭性データの活用

材料選定で最重要!破壊靭性値、何に役立つ?

強度と靱性のバランスを考慮した材料選び!

材料の多様性と、破壊靭性データの活用について解説します。

様々な材料の破壊靭性値を比較し、材料選定における重要性について説明します。

公開日:2024/01/04

✅ 破壊靭性試験は、材料に生じたき裂や欠陥がどの程度の負荷で進展・破壊するかを評価する試験であり、材料の選定や構造物の安全性評価に重要である。

✅ 試験には、き裂の形状、応力、材料の特性が考慮され、線形弾性論に基づく応力拡大係数Kや、弾塑性挙動を考慮したき裂先端開口変位δ、J積分Jなどのパラメータが用いられる。

✅ 試験方法は材料の種類によって異なり、金属では疲労予き裂、プラスチックでは3点曲げ試験、セラミックでは角柱型の試験片が用いられる。

さらに読む ⇒株式会社神戸工業試験場 -出典/画像元: https://www.kmtl.co.jp/service/tests/strength-toughness色々な材料のデータがあるんですね! 材料選定って、本当に色々な事を考慮しないといけないんですね…!。

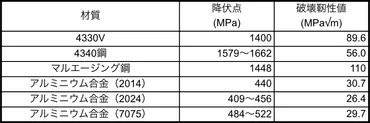

金属材料だけでなく、セラミックス材料など、様々な材料の破壊靭性値がデータとして存在し、材料選定の際に役立ちます。

例えば、鉄、SUS304、アルミニウムなどの金属材料、窒化ケイ素、アルミナなどのセラミックス材料の破壊靭性値が比較検討できます。

設計においては、必要強度と靱性のバランスを考慮し、使用環境や荷重条件に合わせて適切な材料を選択することが重要です。

特に、低温環境や繰り返し荷重がかかる部品では、脆性破壊を防ぐために十分な靱性を確保する必要があります。

破壊靭性値って、材料を選ぶ上ですごく重要な指標なんだな! うちは色んな事業やってるから、色んな材料のデータ、集めとかないとな!

析出硬化処理と材料設計

析出硬化処理って何?金属の強度アップの秘密?

金属内部に微細粒子を析出し強度を高める技術。

析出硬化処理と、それを施した材料設計について解説します。

SUS630を例に、析出硬化処理による材料特性の変化を説明します。

公開日:2025/06/27

✅ SUS630は高強度と耐食性を兼ね備えた析出硬化系ステンレス鋼で、熱処理によって強度や靭性を調整できるのが特徴です。

✅ SUS630は、クロム、ニッケル、銅、ニオブなどの特殊元素を含み、熱処理条件によって機械的特性が大きく変化します。

✅ SUS630は、SUS304と比較して強度が高く磁性を持つ一方、耐食性や加工性は劣り、コストも高くなります。

さらに読む ⇒meviy - Instant Quote of Mechanical Parts | Global Platform | MISUMI出典/画像元: https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/howto/marketplace/49916/析出硬化処理って、すごい技術ですね!SUS630みたいな特殊鋼は、強度も耐食性も高いなんて、すごく魅力的。

色々な製品に使われているんですか?。

金属材料の強度と耐久性を向上させるための重要な技術として、析出硬化処理があります。

この処理は、金属内部に微細な粒子を析出させることで強度を高めます。

航空機や自動車部品など、高い安全性と耐久性が求められる分野で広く利用されています。

析出硬化処理は、焼き入れや焼き戻しとは異なり、金属内部の組織を微細に制御し、特有の特性を引き出すことに重点が置かれています。

SUS630のようなステンレス鋼は、析出硬化処理によって強度と耐久性を格段に向上させることが可能です。

この技術は、材料の選定と加工において不可欠であり、より高性能な製品開発に貢献しています。

構造物の設計においては、材料の強さや硬さだけでなく、壊れ方(靭性・脆性)を考慮することが重要です。

析出硬化処理、これは良い話を聞いた! うちの会社でも、もっと積極的に取り入れて、製品の付加価値を上げていこう!

今回は、材料の粘り強さについて、基礎から応用まで幅広く解説しました。

皆さまの知識が、少しでも深まれば幸いです。

💡 材料の靭性、脆性の基礎知識を理解し、それぞれの特性の違いを把握する。

💡 耐震設計における材料選定の重要性を理解し、建物の安全性を高めるための知識を得る。

💡 材料試験方法を知り、シャルピー衝撃試験や破壊靭性試験について理解を深める。