材料の粘り強さって何?~靭性、脆性、耐震設計、試験方法まで徹底解説!~靭性、脆性、シャルピー衝撃試験、破壊靭性試験、SUS630

材料の「靭性」とは、破壊に至る前にどれだけエネルギーを吸収できるかを示す重要な指標。地震などの外力に耐える建物の安全性を左右する。鋼や鉄筋コンクリートなど、靭性のある材料と脆性材料の違い、評価方法、そして建築設計における耐震構造の考え方を解説。材料選定のポイントや、析出硬化処理による金属材料の強度・耐久性向上技術にも触れる、構造設計の知識を深める情報満載。

💡 材料の靭性と脆性の基礎知識を解説。材料が「粘り強い」とはどういうことか、身近な例を挙げて分かりやすく説明します。

💡 建物の耐震設計における材料選定の重要性について解説。地震国である日本で、安全な建物を建てるために必要な知識をお伝えします。

💡 材料の靭性を評価するための試験方法を解説。シャルピー衝撃試験や破壊靭性試験について、試験方法や結果の見方などを分かりやすく解説します。

今回の記事では、材料の粘り強さ、つまり靭性と脆性に焦点を当て、構造物の安全性に関わる重要なポイントを分かりやすく解説していきます。

材料の粘り強さ:靭性と脆性の基礎

地震に強い建物は?材料の「靭性」とは何?

変形に耐え、エネルギーを吸収する力。

材料の粘り強さの基礎として、靭性と脆性について解説します。

特に、低温環境下での金属の脆性破壊について、過去の事故を例に説明します。

✅ 低温脆性とは、金属が低温下で延性が失われもろくなる現象であり、タイタニック号沈没やリバティ船の事故など、過去に大きな事故を引き起こしている。

✅ 低温脆性の評価には、シャルピー衝撃試験が用いられ、試験片にハンマーをぶつけ、吸収エネルギーやシャルピー衝撃値から材料の靭性や脆性を評価する。

✅ シャルピー衝撃試験の結果から、吸収エネルギー、シャルピー衝撃値、脆性破面率、横膨出量、遷移温度といった衝撃特性値が算出され、材料の特性を把握できる。

さらに読む ⇒株式会社特殊金属エクセル(TOKKIN)|精密金属材料の開発・製造・販売出典/画像元: https://www.tokkin.co.jp/media/technicalcolumn/2306260低温脆性って、恐ろしいですね…。

タイタニック号やリバティ船の事故は、本当に悲惨な出来事でした。

シャルピー衝撃試験で、材料の性質を評価できるのは、すごく重要なことですね。

材料の粘り強さを示す「靭性」は、材料が破壊に至る前に吸収できるエネルギー量、つまり変形に対する抵抗力を指します。

これは、地震などの外力に対して安全性を高めるために重要な要素です。

靭性のある材料は塑性化領域を持ち、変形しながらエネルギーを吸収します。

代表的な材料には鋼、鉄筋コンクリート、木材などがあり、特に鋼は重要な材料です。

一方、脆性材料は靭性が低く、変形量が少なく急に壊れる性質を持ちます。

鋼材は靭性に優れますが、炭素量が多いほど脆くなる傾向があります。

また、構造物の設計においては、靭性だけでなく耐力も重要であり、両者のバランスが求められます。

靭性を評価するためには、衝撃試験や破壊靭性試験が用いられます。

衝撃試験では、シャルピー衝撃試験が一般的で、試験片にノッチを設け、ハンマーで破壊した際の吸収エネルギーや破面率を測定することで、材料の低温脆性挙動を評価します。

破壊靭性試験では、き裂が存在する材料の破壊に対する抵抗力を評価し、航空機や原子力発電プラントなど、破壊が重大事故につながる可能性のある構造物や溶接部などに適用されます。

へぇ~、材料の粘り強さって、そんなに大事なんだな! 地震大国ニッポンじゃ、特に重要ってわけか。企業経営でも、製品の安全性は最重要事項だから、よく勉強しておかないとな!

構造物の耐震性と材料選定

日本の耐震設計、レベル1と2地震動の違いは?

機能維持と倒壊・人命保護を目指す

日本の建築構造設計における耐震設計について解説します。

建物の耐震性を高めるための材料選定や構造設計のポイントを、専門家の意見を交えて紹介します。

✅ 竹内徹氏は、東京工業大学の教授であり、専門は建築構造設計、鋼構造、免震/制振構造など多岐にわたる。

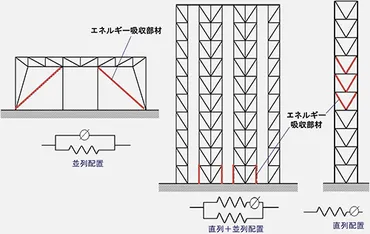

✅ この記事では、日本の地震国における建築構造計画について、自由度の高い構造デザインを提案しており、従来のラーメン構造の限界を指摘し、座屈拘束ブレースなどの活用を推奨している。

✅ 具体的には、鉛直荷重に焦点を当てた主架構設計を行い、ダンパーの配置や簡易応答評価による安全性の確認を行う方法を提案し、トラス構造における座屈の問題点と座屈拘束ブレースによる解決策を提示している。

さらに読む ⇒ SEIN WEB出典/画像元: https://www.sein21.jp/TechnicalContents/Takeuchi/Takeuchi0101.aspx耐震設計って、本当に奥が深いんですね。

レベル1、レベル2の地震動に対応できるように設計するって、すごい。

でも、建築基準法って、ちゃんと守られてるのかしら?。

建築物の耐震設計は、地震国である日本にとって非常に重要です。

建築基準法では、地震の規模に応じて「レベル1地震動」と「レベル2地震動」の2段階の地震を想定しており、レベル1地震動では建物の機能維持を、レベル2地震動では倒壊や人命に関わる損傷を防ぐことを目指しています。

耐震構造には「強度型」と「靭性型」の2つのタイプがあり、強度型は強度の高い耐震要素で変形を抑え、靭性型は構造体の塑性化によるエネルギー吸収を期待します。

それぞれのタイプは、建物の規模や目的に応じて適切に選択されます。

構造部材の靭性は、材料の性質と設計によって左右されます。

例えば、鉄骨部材は薄い板の組み合わせで構成されるため、圧縮力による座屈現象など、脆性的な壊れ方をする場合があります。

材料を選ぶ際には、必要強度と靭性のバランスを考慮し、使用環境や荷重条件に合わせて適切な材料を選ぶことが重要です。

特に、低温環境や繰り返し荷重がかかる部品では、脆性破壊を防ぐために十分な靭性を確保する必要があります。

あー、耐震設計って、日本ならではの課題よなぁ。地震の規模に合わせて設計すんのは、当たり前っちゃ当たり前だけど、奥が深くて大変そうね! 頑張って!

次のページを読む ⇒

金属材料の靭性評価試験と設計への応用。シャルピー衝撃試験と破壊靭性試験で材料の壊れやすさを評価し、析出硬化処理で強度と耐久性を向上。安全な構造物設計に不可欠な情報。