中森剛志氏の挑戦:食料安全保障と農業の未来を拓く?食料自給率、農地集積、LINEWORKS、ヤマタネ連携、岡山大学との共同研究

日本の食料安全保障を担う中森農産。代表の中森剛志氏は、食料自給率の危機を訴え、大規模農地拡大とAI技術を活用した効率的な農業経営で、日本の未来を切り開く。ヤマタネとの連携、岡山大学との共同研究も開始し、増産と所得補償を提言。食料危機に備え、持続可能な農業の実現を目指す挑戦は、日本の農業の未来を示唆する。

ヤマタネとの連携:持続可能な農業への貢献

ヤマタネが出資した目的は?持続可能な農業のため?

はい、持続可能な農業の実現です。

大手コメ卸のヤマタネが出資し、中森農産と連携。

スマート農業の導入や複合経営を目指し、持続可能な農業の実現を目指しています。

コメ産地の課題解決と、全国への発信も視野に。

✅ 大手コメ卸のヤマタネが、新潟県長岡市のコメ生産者と共同で農業生産法人を設立しました。

✅ スマート農法の導入や複合経営を目指し、高収益モデルを構築することで、地元の農業の活性化と持続可能な農業の全国への発信を目指しています。

✅ 生産者の減少によるコメ生産量の低下を懸念し、産地活性化のために、ヤマタネのノウハウを活かして法人設立に至りました。

さらに読む ⇒新潟日報デジタルプラス | 新潟県内のニュース、話題出典/画像元: https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/482531ヤマタネとの連携は、食料供給の安定化だけでなく、地域社会への貢献にも繋がる素晴らしい取り組みですね。

企業が持つノウハウと、中森農産の技術力が融合することで、相乗効果が期待できます。

株式会社ヤマタネは、持続可能な農業の実現を目指し、中森農産株式会社への出資を決定しました。

ヤマタネは、創業以来、全国の産地との連携を通じて「安全」「安心」「良食味」のお米を提供し、サステナビリティ方針の中で「地域コミュニティ及び生産地と農業の発展」を掲げています。

中森農産の持つAIシステムを活用した農場運営ノウハウと連携することで、コメ産地の課題解決に貢献することを目指しています。

ヤマタネは、今年9月に設立した『株式会社ブルーシード新潟』との連携を通じて、農場経営ノウハウを共有し、運営農地の拡大を図る計画です。

今回の出資は、コメ産地の高齢化や気候変動リスクに対応し、中森農産の持つシステム開発力と栽培ノウハウを活かして、ヤマタネが目指す「持続可能な農業の実現」に貢献することを目的としています。

中森農産は、独自のAIシステムを活用し、効率的な農場運営と有機米栽培による付加価値向上を図っており、事業継承に課題を抱える農業法人との連携も進めています。

企業が農業を応援してくれるって、本当に心強いわね! 地元の農家さんもきっと喜んでいるでしょう。うちの子供たちにも、安全でおいしいお米を食べさせてあげたいわ。

岡山大学との共同研究:ダイズ生産の革新

中森農産と岡山大学の共同研究、一体何のため?

ダイズ栽培改善と食料自給率向上のため。

中森農産は、岡山大学と共同研究を開始し、ダイズの新たな栽培法と品種開発を目指しています。

温暖化に対応した多収量の品種開発を目指し、食料自給率の向上に貢献することを目指しています。

公開日:2025/01/22

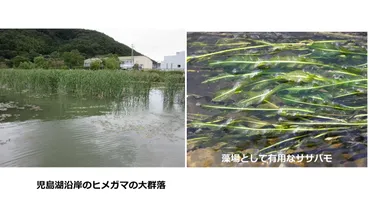

✅ 岡山大学の准教授2名(中嶋佳貴、田中佑)の研究内容が紹介されており、中嶋准教授は雑草の管理技術開発や水質浄化、生態系保全に取り組み、田中准教授はイネやダイズの光合成能力向上、多収品種の開発、AIを活用したモニタリング技術の開発を行っている。

✅ 中嶋准教授は、水生雑草の過繁茂対策、陸生雑草の新規防除技術の開発、植物を活用した水質浄化法の開発、雑草植生による生態系保全の研究を進めている。

✅ 田中准教授は、個葉光合成能力に着目したイネやダイズの品種探索、多収性試験、AIを活用した生育モニタリング技術の開発を行い、安定的な作物生産を目指している。

さらに読む ⇒Hello world!出典/画像元: https://www.elst.okayama-u.ac.jp/education/mc/chikyu/areas07_plant/岡山大学との共同研究は、アカデミアとの連携による技術革新の好例ですね。

ダイズの生産性向上は、食料自給率の向上だけでなく、日本の農業全体の底上げにも繋がる重要な取り組みだと思います。

中森農産は、食糧安全保障への貢献を目指し、岡山大学との共同研究を開始しました。

この連携は、ダイズの新たな栽培法と品種開発を目指すもので、大規模圃場での効率的な栽培法の確立と、温暖化に対応した多収量の品種開発を加速させることを目的としています。

干ばつや病虫害に弱く、温暖化の影響を受けやすいダイズの生産性向上は、食料自給率の向上に不可欠です。

岡山大学の田中研究教授は、アカデミアと生産者の連携が重要であると述べています。

この共同研究により、生産現場のニーズを迅速に反映し、岡山大学の研究成果を直接的に実証することが可能になります。

大学との連携で、最先端の技術を取り入れられるって、まさに最強の布陣だな! ダイズの多収量化は、今後の食料事情を大きく左右する可能性もある。

令和の米騒動と、農業の未来

食料危機どう乗り越える? 中森氏が提言する対策とは?

増産と所得補償!遺伝子組み換えも視野。

中森氏は、米価高騰の現状を分析し、増産への転換と所得補償の必要性を訴えています。

大規模農地でのコメ・麦・大豆などの栽培、AI活用など、実践的な取り組みを紹介します。

✅ 中森農産の中森剛志氏へのインタビュー記事で、令和の米騒動に対する見解や、農地ゼロから330ヘクタールまで規模を拡大した戦略が語られている。

✅ 中森氏は米価高騰の現状を、供給能力不足が原因と分析し、増産への転換と、増産しすぎた場合の所得補償の必要性を提唱している。

✅ 農地集積に特化し、大規模化を達成。大規模農家が直面する課題についても言及し、規模縮小ではなく、専門性や多様性を持った経営の必要性を説いている。

さらに読む ⇒マイナビ農業-就農、農業ニュースなどが集まる農業情報総合サイト出典/画像元: https://agri.mynavi.jp/2025_06_24_324574/中森氏の分析は、まさに的確ですね。

食料安全保障のためには、増産と所得補償が不可欠。

AIを活用した効率的な農場運営も、これからの農業のスタンダードになるでしょう。

中森氏は、令和の米騒動について、供給能力の不足による米価上昇と、生産量の縮小が5年前倒しで起こっていると分析しています。

食料安全保障のためには、増産への転換と、増産しすぎた際の所得補償が必要だと提言しています。

中森農産は、埼玉県加須市を中心に300haの農地でコメ・麦・大豆・コーンを栽培し、AIを活用した効率的な農場運営を行っています。

GAP認証や有機JAS認証を取得し、食品メーカーへのBtoBビジネスを展開しています。

中森氏は、食料自給率の低下という日本の現状を鑑み、遺伝子組み換え技術の活用も視野に入れています。

中森氏の取り組みは、日本の農業の未来を切り開くための挑戦であり、食料安全保障という大きな課題に対する一つの答えを示唆しています。

中森さんの話、すごく興味深いね! 結局、自分たちで食料を確保できる力を持たないと、世界情勢に振り回されちゃうからね。遺伝子組み換え技術の活用も、選択肢の一つとして考えていくのは大事だと思うよ。

本日の記事では、食料安全保障という大きな課題に対し、様々な角度からアプローチし、未来を切り開こうとする中森剛志氏の熱意と、具体的な取り組みについてご紹介しました。

💡 中森剛志氏は、食料安全保障の重要性を強く認識し、農業の再生に尽力している。

💡 農地集積、LINEWORKS導入、ヤマタネとの連携、岡山大学との共同研究など、多角的な取り組みを展開している。

💡 令和の米騒動に対し、増産と所得補償を提言し、日本の農業の未来を切り開く挑戦を続けている。