三陸地方の津波被害の歴史とは?過去の津波と教訓を学ぶ?三陸地方の津波被害の歴史

三陸地方を幾度となく襲った巨大津波の記録。貞観地震から明治・昭和三陸地震まで、その猛威と被害を克明に伝える。数千人規模の犠牲者を出した未曾有の災害、その記録と教訓を後世に伝えるための詳細な調査と復興への取り組み。歴史的資料から読み解く、津波の脅威と防災の重要性。

記録の空白

1793年の寛政津波、何が分かっていない?

詳細な情報が不足している。

記録の空白期間は、津波の被害を正確に把握する上で重要な課題です。

ここでは、詳細な情報が少ない寛政津波について考察します。

✅ 東京都江東区木場の洲崎神社にある波除碑は、1791年の高潮被害を後世に伝えている。

✅ 高潮による被害と、江戸幕府が被災地を空き地にした経緯が碑文に記されており、現在もその場所を示すために存在する。

✅ 現在は埋め立てが進み高潮への意識が薄れている現状に対し、宮司は災害を風化させないために碑を後世に残したいと考えている。

さらに読む ⇒IBC岩手放送出典/画像元: https://www.ibc.co.jp/ishibumi/extra/2/index.htm寛政津波に関しては、詳細な情報が不足しているとのことですが、過去の記録を掘り起こし、少しでも多くの事実を解明していくことが大切ですね。

寛政津波(1793年)に関しては、詳細な情報が不足しています。

まぁ、情報が少ないのは残念だけど、今できる範囲で情報を集めて、後世に伝える努力は必要よね。忘れちゃいけないことって、たくさんあるんだから。

明治の悲劇と復興への道

1896年の明治三陸地震津波、何人の命を奪った?

約22000人もの人々の命を奪った。

明治時代に入り、三陸地方は再び大津波に見舞われました。

この章では、明治三陸地震津波の被害と、その後の復興に向けた取り組みに焦点を当てます。

✅ 明治三陸地震津波の被害と救援活動について、宮城県と岩手県の記録資料を中心に、被害状況、津波の高さ、救済活動の詳細が記されています。

✅ 宮城県の記録『宮城県海嘯誌』には、津波の記録だけでなく、県知事による組織的な救援活動や赤十字社の活動が記録され、被災者の救護の様子が具体的に示されています。

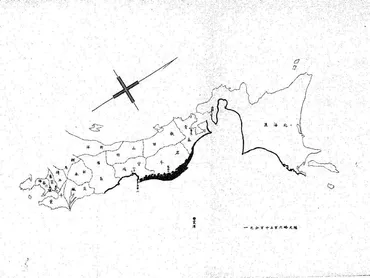

✅ 岩手県では、山奈宗真が詳細な津波被害調査を行い、被災地の地図や被害状況の調査表を作成。被災地の産業復興に向けた調査も行い、その記録は現在も国立国会図書館に保管されています。

さらに読む ⇒国立国会図書館―National Diet Library出典/画像元: https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/8/1.html明治三陸地震津波の被害は甚大で、約22000人もの命が失われたのですね。

宮城県海嘯誌や山奈宗真の記録は、貴重な資料です。

1896年の明治三陸地震津波は、三陸地方に甚大な被害をもたらしました。

マグニチュード8.25の地震によって発生した津波は、約22000人もの人々の命を奪い、家屋や船舶にも計り知れない損害を与えました。

宮城県は『宮城県海嘯誌』を作成し、詳細な津波の挙動や組織的な救援活動を記録しました。

赤十字社は仮病院を設置し、医師や看護師を派遣するなど、迅速な救護活動を展開しました。

岩手県では、山奈宗真が広範囲にわたる津波被害調査を行い、『三陸大海嘯岩手縣沿岸見聞誌一班』や『三陸大海嘯岩手県沿岸被害調査表』として、詳細な記録をまとめました。

山奈は、単なる記録にとどまらず、被災地の産業復興にも尽力し、養蚕や品種改良、製糸場や農業試験所の設立などを推進しました。

明治三陸地震津波の被害と、その後の復興への取り組み、素晴らしいですね!山奈宗真さんの被災地の産業復興への尽力は、見習うべき点が多いですね。

そして現代へ

昭和三陸沖地震の貴重な資料とは?

山奈宗真の調査と地形図と写真。

現代においても、過去の津波の教訓を活かし、防災意識を高める活動が行われています。

大船渡市立博物館の特別展などを通して、その取り組みを見ていきましょう。

公開日:2021/09/20

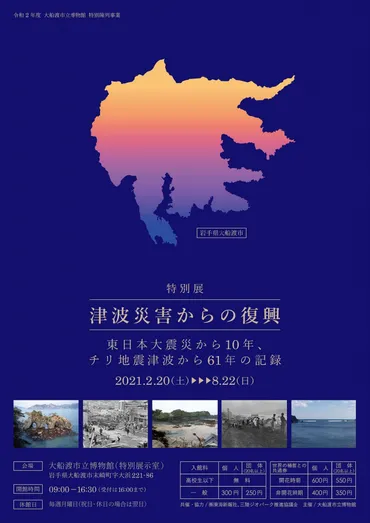

✅ 大船渡市立博物館で、東日本大震災から10年を記念し、震災と復興のあゆみを写真や記事で紹介する特別展が開催されています。

✅ 特別展では、東日本大震災前のチリ地震津波についても映像などで紹介しています。

✅ 新型コロナウイルス感染対策のため、展示解説会は中止ですが、関連の展示は公開されています。詳細は博物館のウェブサイトで確認できます。

さらに読む ⇒三陸ジオパーク出典/画像元: https://sanriku-geo.com/2021/08/13702/大船渡市立博物館の特別展では、東日本大震災と過去の津波に関する記録が展示されているんですね。

過去の教訓を未来に伝える取り組みは重要です!。

昭和三陸沖地震(1933年)に関する記録も残されており、大船渡市立博物館の展示会図録では、山奈宗真の調査の詳細な解説や、当時の地形図と写真が掲載されています。

これらの記録は、三陸地方における地震と津波の歴史を詳細に伝える貴重な資料となっています。

博物館の展示は、過去の出来事を忘れずに、未来に活かすための大切な取り組みだよね。私も見に行ってみようかな。

三陸地方の津波の歴史を振り返り、過去の教訓を活かすことの大切さを改めて感じました。

未来の災害に備えて、防災意識を高めていきましょう。

💡 三陸地方では、過去に何度も大津波が発生し、甚大な被害をもたらしました。その歴史を振り返り、教訓を学びましょう。

💡 過去の災害の記録を詳細に分析し、地震と津波のメカニズムを理解することで、今後の防災に役立てるための知恵を深めます。

💡 記録の空白期間を埋め、過去の教訓を現代に活かすための取り組みを知り、防災意識を高め、未来の災害に備えましょう。