能登半島地震と住宅:金沢市と石川県の支援制度と、耐震・減築リフォームへの対策とは?能登半島地震の教訓:住宅被害と対策

賢くマイホームを!金沢市と石川県の住宅支援制度を徹底解説。最大100万円の補助金、省エネ住宅へのサポート、県産材利用の優遇も。能登半島地震を踏まえ、耐震性、地盤、築年数に注意した家選びを。減築リフォームや建築基準法改正の情報も。お得な情報満載、今すぐ詳細をチェック!金沢市住宅政策課へ相談も。

新耐震基準と住宅の耐震性能 知っておくべきポイント

能登半島地震で注目!住宅選びのポイントは?

築年数と、耐震等級に注目!

新耐震基準の建物でも被害があったことから、現行の耐震基準や住宅の耐震性能について、改めて注目が集まっています。

建築年代による違い、耐震等級について解説します。

公開日:2024/01/18

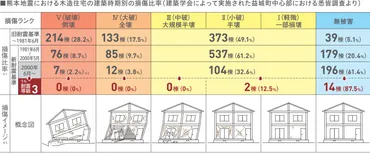

✅ 能登半島地震では、新耐震基準の建物でも全壊するケースがあり、1981年施行の基準と2000年以降の現行基準には差があることが指摘されています。

✅ 現行の耐震基準は震度6強~7程度の地震で倒壊しないことを目指すものであり、複数回の地震や大きな損傷を考慮すると、より高い耐震等級(耐震等級2や3)が必要とされています。

✅ 積雪がないことが被害を限定的にした要因であり、雪国での家づくりにおいては、適切な設計積雪量を考慮し、耐震等級2以上、できれば耐震等級3の家づくりをすることが重要です。

さらに読む ⇒ 山形市で高性能な注文住宅を手がける工務店出典/画像元: https://shiratakomuten.com/ie_blog/%E8%83%BD%E7%99%BB%E5%8D%8A%E5%B3%B6%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%EF%BD%A5%EF%BD%A5%EF%BD%A5%E6%97%A7%E8%80%90%E9%9C%87%E3%80%81%E6%96%B0%E8%80%90%E9%9C%87%E3%80%81%E7%8F%BE/新耐震基準の建物でも被害があったことは衝撃的でした。

耐震等級2や3の重要性、また、雪国における家づくりの注意点にも注目すべきです。

能登半島地震を受け、現行の耐震基準と住宅の耐震性能について改めて注目が集まっています。

日本では、1981年と2000年に建築基準法が改正され、耐震基準が強化されました。

1981年以降の基準は「新耐震」と呼ばれ、震度7クラスの地震に耐えることを目指していました。

しかし、今回の地震では、新耐震基準の家屋でも倒壊が見られました。

倒壊の原因としては、建物の劣化、能登半島での地震の頻発、新耐震基準が「一度だけ」の地震を想定していることなどが考えられます。

1981年から2000年の間に建てられた家屋は「新耐震のグレーゾーン」とも呼ばれ、耐震性能に不安が残る場合があります。

中古住宅を購入する際は、築年数が2000年以降であるかどうかが重要なポイントとなります。

新築住宅では、建築基準法が定める最低基準に加え、より高い耐震性能を持つ「耐震等級」が注目されており、地震保険料にも影響します。

能登半島地震の調査を通して、現行の耐震基準が見直される可能性もあります。

なるほどねぇ。家も建てるなら、しっかりとした耐震性能が必要だってことね。うちは築年数がちょっと古いから、心配だわ。

地震から命を守る:建物の注意点と地盤液状化リスク

能登半島地震の教訓!建物選びで最も大切なことは?

構造と築年数、地盤と避難方法です!

能登半島地震では、地盤の脆弱性も被害を拡大させる要因となりました。

輪島市の地盤調査結果から、建物の注意点と地盤液状化リスクについて解説します。

公開日:2024/02/27

✅ 石川県輪島市街地において、地盤の揺れやすさを表す「表層地盤増幅率」が極めて高く、軟弱な地盤であることが判明した。

✅ 輪島市河井町では、家屋の倒壊被害や地盤の液状化とみられる現象がみられ、一部地域では揺れが増幅される結果となった。

✅ 輪島市堀町では、地すべり地形に位置し、地震により地すべり状の地盤の動きが生じ、宅地や家屋に大きな被害が発生した可能性が示唆された。

さらに読む ⇒微動探査、地震対策の株式会社Be-Do出典/画像元: https://be-do-inc.co.jp/r6noto_report02/地盤の揺れやすさ、液状化現象のリスクは、建物の安全性を大きく左右します。

地盤調査の重要性と、その結果に基づいた対策が必要です。

令和6年能登半島地震を受け、建物の注意点として以下の2点が重要です。

1. 構造と築年数:伝統的な木造建築や土壁、瓦屋根は倒壊しやすく、1981年以前に建てられた建物は老朽化が進み倒壊リスクが高いです。

耐震性の高い鉄筋コンクリート造りなどを選ぶことが推奨されます。

2. 地盤液化のリスク:地震によって地盤が液体状になる現象で、建物の倒壊を招きます。

首都直下地震のリスク予測として、荒川や隅田川沿いなどの低地や埋め立て地で注意が必要です。

地盤液化リスクが高い地域でも、対策を講じることで被害を軽減できます。

建物の建造や購入に際しては、建築構造と築年数に注意し、耐震性や地震保険の加入などを確認することが重要です。

最終的には、命を守るための避難方法を事前に理解しておくことが不可欠です。

地盤って、本当に大事なんだな!うちの会社でも、不動産投資する際は、地盤調査を徹底するようにします!

減築リフォームと金沢市の住宅関連支援

減築リフォーム、どんなメリットがある?

快適性向上、維持費減、耐震性UP!

高齢化やライフスタイルの変化に伴い、減築リフォームが注目されています。

建築基準法の改正、金沢市の住宅関連支援制度について解説します。

✅ 建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物の基準を定めており、建築物はこれらに適合する必要があります。建築確認・検査の手続きは金沢市役所または指定確認検査機関で行われ、省エネ基準への適合が義務化されます。

✅ 2022年の法改正により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(4号特例)の縮小が行われ、木造建築物の特例対象範囲が変更されます。令和7年4月1日以降に着工する建築物から適用され、構造・省エネ関連の図書提出が必要となります。

✅ 新2号建築物は完了検査合格後でなければ使用できず、確認申請には様々な書類が必要となります。申請から完了までの流れが示されており、建築物の種類や規模によって審査期間や必要な手続きが異なります。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenchikushidoka/gyomuannai/4/8493.html減築リフォームには、生活空間の最適化や、維持費削減などのメリットがあります。

建築基準法の改正は、リフォームにも影響を与えるため、注意が必要です。

高齢化や世帯人数の減少などを背景に、減築リフォームが注目されています。

減築リフォームは、使わない部屋を減らすなどして家の延べ床面積を小さくする改修工事で、生活快適性の向上、維持費・光熱費の削減、耐震性能の向上といったメリットがあります。

2025年4月からの建築基準法改正により、木造2階建て住宅や延べ床面積200㎡を超える平屋の大規模リフォームでは建築確認手続きが必要となり、耐震性や省エネ性能に関する新たな基準が適用される可能性があります。

減築リフォームを成功させるためには、専門家との相談が不可欠です。

金沢市は、住宅建築や改修、バリアフリー化など様々な住宅関連の支援制度を実施しています。

これらの制度は、金沢市住宅総合情報のホームページで詳しく紹介されています。

住宅に関する相談は、金沢市住宅政策課(電話番号:076-220-2333)までお問い合わせください。

減築リフォームって、なんだか面白そう!でも、建築基準法とか難しそうだね。専門家の人に相談するのが一番だね。

今回の記事では、住宅支援制度、耐震性能、地盤、そして減築リフォームについてご紹介しました。

いずれも住まいを守るために大切な情報です。

💡 金沢市と石川県には、住宅取得や改修を支援する制度があり、積極的に活用することが重要です。

💡 能登半島地震の教訓から、耐震性や地盤の重要性を再認識し、対策を講じることが不可欠です。

💡 減築リフォームは、ライフスタイルに合わせて住まいを最適化する有効な手段の一つです。