能登半島地震と住宅:金沢市と石川県の支援制度と、耐震・減築リフォームへの対策とは?能登半島地震の教訓:住宅被害と対策

賢くマイホームを!金沢市と石川県の住宅支援制度を徹底解説。最大100万円の補助金、省エネ住宅へのサポート、県産材利用の優遇も。能登半島地震を踏まえ、耐震性、地盤、築年数に注意した家選びを。減築リフォームや建築基準法改正の情報も。お得な情報満載、今すぐ詳細をチェック!金沢市住宅政策課へ相談も。

💡 石川県と金沢市では、住宅取得や改修に関する様々な補助金制度があり、省エネ住宅を支援しています。

💡 2024年の能登半島地震では、住宅の倒壊や損傷が多数発生し、耐震性の重要性が改めて認識されました。

💡 新耐震基準の住宅でも被害が発生しており、地盤や建築構造の重要性も浮き彫りになりました。

本日は、能登半島地震による住宅被害と、それに対する住宅支援制度、耐震性、減築リフォームについてご紹介します。

賢いマイホーム計画 金沢市と石川県の住宅支援制度

金沢市&石川県の住宅支援、最大いくらお得?

最大100万円の補助金も!

金沢市と石川県は、住宅取得を支援する様々な制度を提供しています。

ZEH住宅や省エネ住宅への補助金、市外からの転入者向けの制度などがあります。

公開日:2025/04/14

✅ 石川県では、ZEH住宅の新築に対して最大20万円、Nearly ZEH/ZEH Oriented住宅に対して10万円の補助金が交付される。

✅ 金沢市では、市内在住者向けに最大200万円、市外からの転入者向けにも補助金制度があり、いずれも対象エリア内での新築が条件となる。

✅ 補助金は国の補助金と併用可能であり、申請は先着順、年度ごとに開始されるため、詳細な条件や期間を確認し、早めの申請が必要。

さらに読む ⇒エツサスの家|北陸の住まいに最適な性能|富山・石川・福井・新潟出典/画像元: https://etusus.or.jp/news/3602住宅取得を支援する制度は、詳細な条件や申請期間を確認し、早めの申請が重要です。

補助金を活用することで、住宅取得の費用を軽減できます。

賢いマイホーム計画には、金沢市と石川県が提供する住宅関連の支援制度を理解することが重要です。

国の「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ性能の高い新築住宅を取得する際に補助金を支給し、最大100万円の補助が受けられます。

石川県の「住まいの省エネ促進事業費補助金」は、県内で省エネ住宅を新築・改修する方を対象とし、ZEHの新築には20万円、NearlyZEH・ZEH Orientedの新築には10万円の補助が受けられます。

さらに、「いしかわの森で作る住宅推進事業」では、県産材を利用した住宅の新築・増改築・購入に対して補助金が支給されます。

金沢市も、住宅建築や改修、バリアフリー化など、様々な住宅関連の支援制度を実施しており、詳細は金沢市住宅総合情報のホームページで確認できます。

支援内容には、まちなか区域での建築奨励金、市外からの移住者向けの郊外部移住者住宅取得奨励金、バリアフリー化工事の助成、太陽光発電システム設置費補助など多岐にわたります。

住宅関連の支援制度を活用することで、住宅取得の費用を軽減し、省エネ性能の高い住宅の普及を促進することが期待できます。

なるほど。補助金制度を賢く活用すれば、初期費用を抑えて、より良い住まいを実現できるわけですね。素晴らしい!

能登半島地震と住宅被害 2024年の教訓

能登半島地震で浮き彫りになった住まいの課題は?

住宅倒壊と避難生活の長期化。

2024年の能登半島地震は、多くの住宅に深刻な被害をもたらしました。

木造住宅の倒壊、仮設住宅の遅れなど、様々な課題が浮き彫りになりました。

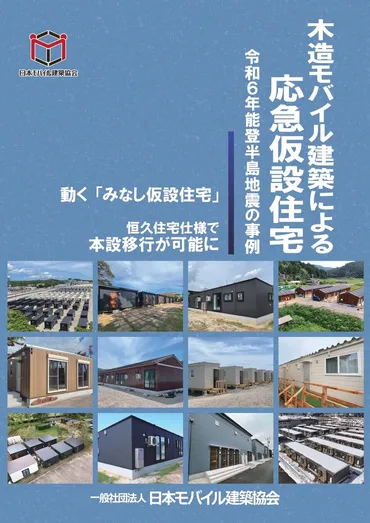

✅ 日本モバイル建築協会は、木造モバイル建築を活用した応急仮設住宅の普及に取り組んでおり、令和6年能登半島地震における事例集を発行しました。

✅ 事例集では、応急仮設住宅、木造仮設宿泊所、仮設工房、輪島市復興デザインセンターなどの具体的な取り組み実績を紹介しています。

✅ 協会は、現在も復興ボランティア活動拠点や仮設店舗の設置など、被災地へのさらなる支援を行っています。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000082040.html能登半島地震では、耐震性や地盤の問題が顕著になりました。

また、仮設住宅の建設遅延は大きな課題です。

今後の対策が急務です。

2024年1月に発生した能登半島地震は、住まいに関する深刻な課題を浮き彫りにしました。

地震により多くの住宅が倒壊・損傷し、特に築年数が古く耐震補強が施されていない木造住宅が被害を受けました。

被災者への経済的支援として、国と自治体から住宅再建に向けた支援制度が設けられています。

全壊世帯には基礎支援金に加え、住宅の建設・購入費用、補修費用、賃借費用なども加算されます。

一方で、仮設住宅の建設が追いつかず、避難生活の長期化による問題も発生しています。

今後の対策として、耐震補強の推進、防災集団移転の促進、仮設住宅の迅速な建設、地域コミュニティ支援の充実が不可欠です。

具体的には、耐震診断の実施、耐震補強への補助金拡充、プレハブ型仮設住宅の導入などが挙げられます。

地震への備えとして、耐震性に配慮した家づくりと地震保険への加入が非常に重要です。

今回の地震、本当に大変だったよね...。被災された方々には心からお見舞い申し上げるわ。 仮設住宅の建設がもっと早く進めば、被災者の負担も減るはずなのに。

次のページを読む ⇒

能登半島地震で再認識!耐震基準と住宅の安全。築年数、構造、地盤、減築リフォーム… 命を守るための住宅選びと対策を解説。最新情報も。