デフレ脱却は?GDPギャップと物価上昇の関係性を徹底解説?デフレ脱却の条件と現状、今後の展望

デフレ脱却の判断基準、内閣府の需給ギャップは本当に正しい? 政府がデフレ脱却宣言をためらう背景には、この指標がマイナス圏にあることが原因。熊野英生氏は、指標の妥当性に疑問を呈し、代替案を提示。物価上昇と需給ギャップの相関性の薄れ、日銀短観の重要性、そして2025年度のプラス転換予測。日本経済の現状と課題を読み解く。

政府の対応と経済状況

デフレ脱却宣言、見送りの理由は?

需給ギャップがマイナス圏だから。

続いて、政府の対応と経済状況について見ていきます。

需給ギャップの現状と、政府の今後の対応について解説します。

デフレ脱却宣言を見送る背景には、様々な要因が絡んでいます。

公開日:2024/05/31

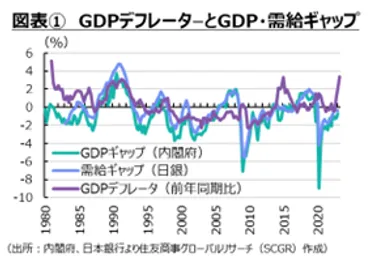

✅ 内閣府は、2024年1~3月期の需給ギャップ(GDPギャップ)がマイナス1.1%と推計し、3四半期連続の需要不足を示唆。

✅ 需要不足は、個人消費や設備投資などの需要が供給力を下回ることで発生し、物価が下がりやすい状態を示している。

✅ 2023年度の需給ギャップはマイナス0.2%で、5年連続のマイナスとなったが、コロナ禍と比較して需要不足額は縮小している。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS502VC0S50ULFA011M.html需給ギャップがマイナス圏にあることが、政府が慎重な姿勢を続ける大きな理由の一つなのですね。

しかし、2025年度にはプラス転換するという予測もあり、今後の動向が注目されます。

政府がデフレ脱却宣言を見送る理由の一つは、需給ギャップがまだマイナス圏にあることです。

しかし、内閣府は、2025年度に需給ギャップがプラスに転じると予測しています。

政府は、経済対策の正当化に需給ギャップを利用する傾向がありますが、プラスの場合は財政緊縮の議論は出てきません。

日本銀行はデフレやデフレ脱却という用語を使い、デフレ脱却4条件に距離を置いています。

これは、現在の物価上昇が海外要因によるものであり、国内需給の改善とは異なるためです。

トヨタ自動車グループの認証不正などの一時的な要因も、需給ギャップに影響を与えています。

デフレ脱却って、難しい言葉がいっぱい出てくるけど、結局は私たちの生活にどう影響するのかしら?物価が上がったり、給料が増えたりするってこと?

指標の課題と代替案

デフレ脱却の判断、内閣府の指標はもう古い?

日銀短観DIなど、より実態に即した指標が必要。

次に、指標の課題と代替案について解説していきます。

需給ギャップの代替案として日銀短観のDIが提案されています。

より実態に即した指標を用いることが求められています。

公開日:2024/02/03

✅ 2024年4月の企業向けサービス価格指数は前年比3.1%上昇、前月比0.5%上昇。政府と日銀の2024年度物価見通しは民間シンクタンクよりも高く、見解の相違が生まれている。

✅ 民間シンクタンクは、2023年末のコアCPIの伸び鈍化、輸入物価の下落、円高見通しなどを理由に弱気な見通し。日銀は、マイナス金利解除後の円高は一時的で、追加利上げは緩やかに行われると予想。

✅ 日銀の慎重な利上げスタンスにより円安バイアスが働き、物価上昇率が上振れると筆者は予想。日銀は2%の物価目標を堅持し、円安を誘発するような政策運営を行うと見ている。

さらに読む ⇒ロイター | 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/IGRSBFCDEVOC3NQNCP24HZZ7KU-2024-01-30/内閣府の需給ギャップの課題が指摘され、より実態に即した指標が必要とされているんですね。

日銀短観のDIが代替案として注目されているのは、興味深いですね。

内閣府の需給ギャップは、デフレ脱却の判断基準として適切性に疑問が呈されています。

熊野英生氏は、内閣府の需給ギャップと物価上昇の相関が薄れていると指摘し、より実態に即した指標を用いるべきだと主張しました。

代替案として、日銀短観の国内需給判断DIが提案され、その速報性とコアCPIとの相関の高さが評価されています。

非製造業の需給逼迫が顕著であり、人手不足による賃金上昇圧力にも繋がっています。

政府は過去の指標に固執し、現状に合わない尺度に縛られていると批判されています。

今の指標に固執するのではなく、もっと実態に合ったものを使うべきだよね。企業向けのサービス価格指数が上がってるってことは、人件費も上がってるのかな?

今後の展望

2025年度の需給ギャップはどうなる?

プラスに転換する見込み。

最後に、今後の展望について見ていきましょう。

日本経済の現状と、デフレ脱却に向けた課題を整理します。

今後の経済動向を注視し、適切な政策を打ち出すことが重要です。

✅ 日本経済は緩やかに回復し、消費者物価指数は2%超で推移しているが、GDPギャップは依然マイナスであり、デフレ脱却の4条件のうち、GDPギャップの改善が課題となっている。

✅ GDPデフレーターと単位労働費用はプラスに転じているが、特に単位労働費用の上昇には、賃上げによる企業のコスト増という側面があり、物価への転嫁が重要となっている。

✅ デフレ脱却には、4つの指標が持続的にプラスになることが必要であり、今後の物価・賃金の好循環が継続するかどうかが見通せない状況である。

さらに読む ⇒住友商事グローバルリサーチ株式会社(SCGR)出典/画像元: https://www.scgr.co.jp/report/survey/2023082361836/日本経済は緩やかに回復しているものの、まだ課題も多く、今後の動向を注視していく必要がありそうですね。

デフレ脱却への道は、一筋縄ではいかないということですね。

2023年度の需給ギャップはマイナス0.2%で、5年連続の需要不足となりましたが、コロナ禍の2020年度よりも縮小しています。

内閣府の推計では、2025年度には需給ギャップがプラスに転換すると予測されています。

この予測は、名目賃金の伸びが物価上昇率を上回り、需要が供給力を上回ることを示唆しています。

日本経済はデフレ脱却に向けて、様々な課題に直面しながらも、徐々に改善の兆しを見せています。

今後の経済動向を注視し、適切な政策を打ち出すことが重要です。

デフレ脱却って、ずーっと言ってる気がするけど、ほんとに脱却できるのかね?まあ、経済は生き物だから、何が起こるか分からないけど。

本日の記事を通して、日本のデフレ脱却に向けた現状と課題、今後の展望について理解を深めることができました。

今後の経済動向を注視し、適切な政策がとられることを願っています。

💡 需給ギャップはマイナスが継続しており、デフレ脱却のハードルとなっている。

💡 政府はデフレ脱却宣言を慎重に進めており、金融緩和を継続している。

💡 今後の物価・賃金の好循環が継続するかどうかが重要となる。