デフレ脱却は?GDPギャップと物価上昇の関係性を徹底解説?デフレ脱却の条件と現状、今後の展望

デフレ脱却の判断基準、内閣府の需給ギャップは本当に正しい? 政府がデフレ脱却宣言をためらう背景には、この指標がマイナス圏にあることが原因。熊野英生氏は、指標の妥当性に疑問を呈し、代替案を提示。物価上昇と需給ギャップの相関性の薄れ、日銀短観の重要性、そして2025年度のプラス転換予測。日本経済の現状と課題を読み解く。

💡 需給ギャップはマイナスが継続しており、デフレ脱却のハードルとなっている。

💡 政府はデフレ脱却宣言を慎重に進めており、金融緩和を継続している。

💡 物価上昇と賃上げのバランスが重要であり、今後の経済動向を注視する必要がある。

本日は、デフレ脱却に向けた経済指標と現状について、多角的に見ていきましょう。

経済指標とデフレ脱却への道のり

デフレ脱却のカギ?政府が宣言しない理由は?

需給ギャップがプラスになっていないから。

デフレ脱却を巡る政府の対応と経済指標について解説していきます。

政府はデフレ脱却の条件を満たしても慎重な姿勢を崩していません。

物価上昇の痛みを国民が甘受する状況も生まれています。

✅ 内閣府の需給ギャップが需要超過に転じたにも関わらず、政府はデフレ脱却を宣言せず、日銀の金融緩和継続を事実上容認している。

✅ 政府がデフレ脱却のハードルを事実上引き上げたことで、3~4%の物価上昇が放置され、円安を是正できない状況が続いている。

✅ 金融緩和と財政出動の矛盾、日銀の物価目標に縛られた現状が、物価上昇の痛みを国民が甘受するという形で表面化している。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/276873.htmlデフレ脱却の条件が揃いつつあるにも関わらず、政府が慎重姿勢を貫いているのは、需給ギャップが要因の一つとして考えられます。

日銀の金融緩和も、この状況に影響を与えているようです。

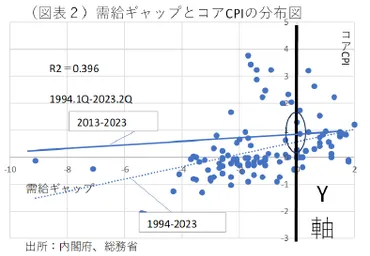

2024年1月9日の論考で、熊野英生氏は、政府がデフレ脱却宣言をしない背景として、内閣府の需給ギャップがプラス転化していないことを指摘し、その指標の妥当性に疑問を呈しました。

内閣府が重視するデフレ脱却の4条件(消費者物価2%超、GDPデフレータプラス、単位労働コストプラス、需給ギャッププラス)のうち、需給ギャップが未達であることが、政府の慎重姿勢の理由の一つです。

しかし、熊野氏は、内閣府の需給ギャップと物価上昇の相関が薄れていると分析し、代替案として日銀短観の国内需給判断DIを提案しています。

内閣府の推計によると、2023年4-6月期の需給ギャップは一時的にプラスに転じましたが、7-9月期には再びマイナスに転じる可能性も示唆されました。

2024年1~3月期の需給ギャップはマイナス1.1%で、約6兆円の需要不足という結果が出ました。

2024年12月18日には、7~9月期の需給ギャップがマイナス0.4%と推計され、5四半期連続でマイナス圏にあることが判明しました。

デフレ脱却の4条件が満たされたにも関わらず、後藤経済再生担当相は慎重姿勢を示しています。

政府は早期のデフレ脱却宣言を避ける傾向にあります。

なるほど、政府のデフレ脱却に対するスタンスは、なかなか難しい判断が迫られているんですね。需給ギャップだけでなく、他の指標との関係性も考慮する必要があるのは、経営者としてもよく分かります。

需給ギャップと物価の関係性

2025年の需給ギャップ、何が示唆されてる?

物価上昇圧力の高まりを意味する。

次に、需給ギャップと物価の関係性について掘り下げていきましょう。

GDPギャップの推計方法や、インフレ目標達成に必要なギャップについて考察します。

プラスの需給ギャップが物価上昇を促す状況です。

✅ 筆者は、内閣府のGDPギャップは過小評価されていると主張しており、その理由として潜在GDPの推計方法や過去のインフレ率との関係を挙げています。

✅ 内閣府のGDPギャップがプラスに転じても、真の需要不足は解消されていない可能性があり、インフレ目標2%達成には、現状のGDPギャップよりもさらに高い水準(+4%程度)のGDPギャップが必要だと推測しています。

✅ もしGDPギャップが過小評価されている場合、経済は潜在GDPの天井に達するまで需要不足の状態が続き、失業率の低下余地も残されていると考えられます。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/economy/post_359834.htmlGDPギャップの過小評価の可能性について興味深いですね。

経済が潜在GDPの天井に達するまで需要不足が続くという見方は、今後の経済政策を考える上で重要な視点となるでしょう。

需給ギャップは、実質GDPと潜在GDPの差を示し、経済の過熱感や停滞感を示す重要な指標です。

プラスの需給ギャップは物価上昇の兆候、マイナスのギャップはデフレ圧力の兆候を示唆します。

内閣府は、2025年度の需給ギャップがプラス0.4%となり、7年ぶりに需要不足が解消するとの見通しを示しました。

これは、個人消費や設備投資などの需要が供給力を上回ることを意味し、物価上昇圧力が高まる状況を示唆しています。

需給ギャップは、金融政策や財政政策の効果測定にも利用されます。

注意点として、潜在GDPの推計方法によって需給ギャップの値が変動すること、自然災害などの一時的要因が影響すること、長期的な視点での補足分析が必要であることなどが挙げられます。

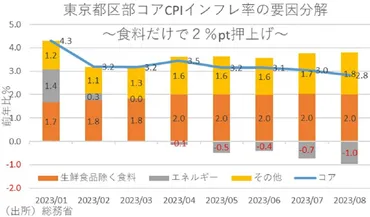

消費者物価指数(CPI)とコアCPIとの比較チャートも掲載されており、需給ギャップと物価変動の関係性を視覚的に理解できるようになっています。

需給ギャップと物価の関係、分かりやすかったわ。プラスの需給ギャップが物価上昇の兆候って、まさに今の状況よね。長期的な視点も大切だってこと、忘れないようにしなきゃね。

次のページを読む ⇒

デフレ脱却の判断基準に疑問符。需給ギャップは?物価上昇との相関薄れ、代替指標も。政府の対応と今後の経済動向を解説。