米不足の真相に迫る!令和の米騒動とは?(価格高騰と日本の食卓への影響?)米価格高騰の背景:需要と供給の変動、日本の食糧事情

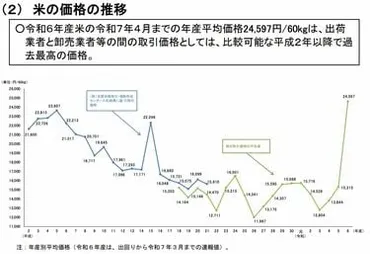

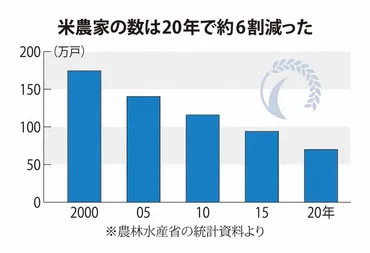

2024年、米価格が高騰!「令和の米騒動」勃発。供給減、需要増、在庫管理の課題が複雑に絡み合い、食卓を揺るがす。減反政策、気候変動、高齢化による生産減少、インフレも追い打ち。一方、コロナ禍後の需要回復も価格上昇を後押し。政府備蓄米放出も効果は未知数。農林水産省、JA農協、自民党農林族の思惑も交錯し、市場の透明性が問われる。食の未来を守るため、今こそ抜本的な対策を。

需要側の変化と在庫管理の重要性

米の価格上昇の原因は?在庫管理に必要なことは?

需要増と在庫減少。適切な在庫管理。

米の需要側の変化と、在庫管理の重要性について考察します。

需要の変化と在庫管理が、どのように価格に影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/05/29

✅ 2025年5月時点でコメの小売価格が高騰しており、昨夏の猛暑による減収と外食需要の増加が原因で需給が逼迫している。

✅ 政府は3月に備蓄米を市場に放出したが、卸売業者に買い占められ、小売価格を下げる効果は限定的だった。

✅ 政府は備蓄米の放出方法を転換することを決定した。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/880603?display=b需要の変動と在庫管理が、米の価格に大きな影響を与えているんですね。

安定供給のためには、適切な在庫管理が不可欠という事ですね!。

一方、需要面では、食生活の多様化や人口減少により米の需要は長期的に減少傾向にあります。

しかし、コロナ禍の収束に伴う家庭内調理の増加やインバウンド需要の回復により、2023年には一時的に米の需要が増加しました。

その結果、在庫量が減少し、米の価格も上昇しています。

安定供給のためには、民間在庫と政府備蓄米という二つの在庫管理の仕組みがありますが、適切な在庫管理が重要です。

需給の急変に対応するため、十分な在庫を確保し、迅速な需給調整体制を構築する必要があるのです。

結局、備蓄米の放出って、うまくいくのかしらね? ちゃんと消費者の手に届くようにしてほしいわね。

農政の構造的な問題:価格決定の透明性

コメ高騰の原因は?減反と価格決定の透明性?

減反と、価格決定の不透明性が原因。

米価決定における構造的な問題を浮き彫りにします。

農政の透明性の問題、そして、価格形成における課題を徹底的に検証します。

公開日:2025/04/09

✅ 減反政策廃止後も、農業再生協議会が米の生産量抑制のため転作を推進し、農家に補助金を支給している。

✅ 会議では、農家と行政の間で意見の対立が見られ、米価高騰の中、予定調和的な協議が続いていることが示唆されている。

✅ 農業再生協議会は全国に1480カ所あり、国からの補助金を活用して地域の米の生産量を調整している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250408/k00/00m/040/232000c米価決定の透明性の問題は、非常に重要ですね。

公正な価格形成が行われないと、消費者は不利益を被る可能性がありますから。

コメ価格の高騰を受け、農林水産省は政府備蓄米の条件付き販売を検討しましたが、専門家は価格低下効果に疑問を呈しています。

農林水産省とJA農協は、減反政策を強化し、コメの供給量を意図的に減らしたことが、高米価の要因の一つとして挙げられています。

また、米価決定の透明性の欠如も問題点として指摘されており、公正な価格形成を行う市場が存在しないことが、価格操作の温床となっている可能性があります。

食糧管理制度時代の米価や、自主流通米の取引、そしてJA農協による価格への影響力行使など、過去の事例が、米価決定の複雑さを物語っています。

おい、価格操作なんて許せないな!市場の透明性を確保し、公正な取引が行われるように、徹底的に調査すべきだ!

今後の展望:備蓄米放出と構造改革の必要性

コメ高止まりの原因は?農政トライアングルの思惑とは?

農政トライアングルの高米価志向が原因。

今後の展望として、備蓄米放出と構造改革の必要性について言及します。

今後の米価はどうなるのか、私たちができることは何かを考えます。

✅ 農林水産省は、米の価格高騰を受け、政府備蓄米の放出方針を転換。

✅ 1年以内に同量を買い戻すことを条件に、備蓄米を放出する新制度を発表。

✅ 民間在庫の調査を拡大し、状況を把握する。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1645694専門家の指摘する「農政トライアングル」の問題は、構造的な問題として、早急な対応が必要ですね。

市場の透明性確保が急務だと思います。

専門家は、農林水産省、JA農協、自民党農林族の「農政トライアングル」が高米価を望んでいる可能性を指摘しており、これが構造的な問題となっている可能性があります。

2024年夏のコメ不足においても、農林水産省は供給不足を認めず、民間備蓄の存在を理由に、大阪府知事からの備蓄米放出要請を拒否しました。

最終的に、備蓄米放出策がコメ価格の安定に繋がるかどうかは不透明であり、市場の透明性確保や、価格形成の機能強化が急務となっています。

今後は、供給、需要、在庫の各側面から課題を整理し、生産・消費両面での意識改革や政策の柔軟な対応が求められています。

市場の透明性、ほんと大事よね! 消費者として、ちゃんと情報公開してほしいわ!

今回の記事では、米価高騰の問題を様々な角度から分析しました。

今後の動向にも注目し、賢く食生活を選んでいきましょう。

💡 米価高騰の背景には、供給側の課題、需要側の変化、在庫管理の問題がある。

💡 農政の構造的な問題として、価格決定の透明性の欠如が指摘されている。

💡 今後は、市場の透明性確保と、生産・消費両面での意識改革、政策の柔軟な対応が求められる。