米不足の真相に迫る!令和の米騒動とは?(価格高騰と日本の食卓への影響?)米価格高騰の背景:需要と供給の変動、日本の食糧事情

2024年、米価格が高騰!「令和の米騒動」勃発。供給減、需要増、在庫管理の課題が複雑に絡み合い、食卓を揺るがす。減反政策、気候変動、高齢化による生産減少、インフレも追い打ち。一方、コロナ禍後の需要回復も価格上昇を後押し。政府備蓄米放出も効果は未知数。農林水産省、JA農協、自民党農林族の思惑も交錯し、市場の透明性が問われる。食の未来を守るため、今こそ抜本的な対策を。

💡 米価高騰の背景には、供給不足、需要の増加、在庫管理の問題が複雑に絡み合っています。

💡 減反政策、気候変動、高齢化による労働力不足といった供給側の課題が深刻化しています。

💡 食生活の多様化、インバウンド需要の回復など、需要側の変化も米価に影響を与えています。

今回の記事では、米の価格高騰という、私たちの食生活に大きな影響を与える問題について、様々な角度から詳しく見ていきたいと思います。

令和の米騒動の始まり:価格高騰の背景

2024年の米価格高騰、一体何が原因?

需要と供給のバランス崩壊。

2024年に日本を揺るがした米価格高騰の舞台裏を紐解きます。

価格上昇の流れと、その要因を詳しく解説します。

農林水産省の対応についても触れていきます。

✅ 米の需給問題は、減反政策、気候変動、高齢化による労働力不足といった供給面の課題と、食生活の多様化、人口減少、インバウンド需要増などの需要の変化が複雑に絡み合い、長期的な課題となっている。

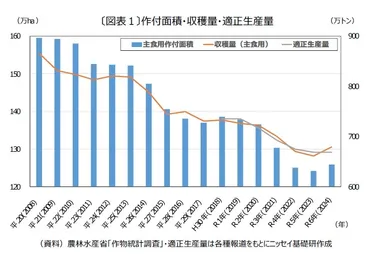

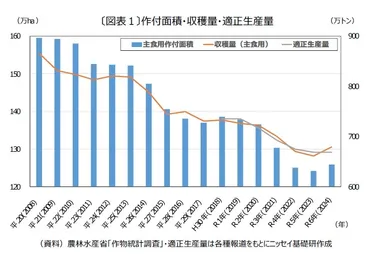

✅ 供給力の低下として、長期的な減反政策の継続、異常気象による収穫量減少、農業従事者の高齢化と労働力不足、資材やエネルギー価格の高騰が影響している。

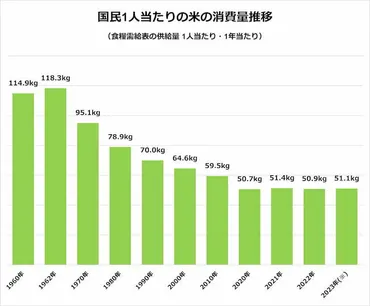

✅ 需要面では、米の消費量減少と2023年の家庭内調理増加やインバウンド需要の回復によって一時的に需要が増加し、在庫量減少と価格上昇につながっている。在庫管理の強化と柔軟な政策が求められている。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81723?site=nli2024年の米価格高騰は、需給バランスの大きな変動が原因のようです。

農家にとっては利益増となる可能性もありますが、消費者への影響も無視できませんね。

2024年、日本の食卓を揺るがす「令和の米騒動」が勃発。

米価格は急騰し、史上最高水準に達しました。

その背景には、2024年4月後半からの販売量増加、8月のお盆前の需要急増、そして10月以降の高止まりという一連の流れがありました。

農林水産省は、2025年2月に備蓄米の放出を決定しましたが、その前に、2024年の米価格高騰の構造を分析しました。

この高騰は、需要供給曲線の変化によるもので、2023年までの5kgあたり2500円、年間55kgの均衡が、供給減少により価格が4000円程度に上昇しました。

農家にとっては利益増となる一方、消費者への影響も無視できません。

なるほど、需要と供給のバランスが崩れると、価格はこんなにも変動するのか。これは、まさにビジネスの基本だ!

供給側の課題:減反政策と日本の農業の現状

米不足の原因は?減反、気候変動、高齢化…何が影響?

減反、気候変動、高齢化など複合的な要因。

米の供給を左右する減反政策と、日本の農業の現状を分析します。

減反政策の功罪、そして、日本の農業が抱える構造的な課題を明らかにしていきます。

公開日:2025/04/25

✅ 1971年から2018年まで実施された減反政策は、米の生産過剰を調整するために行われていたが、廃止後は作付面積の増加と米余りの状況が見られる。

✅ 減反政策には価格安定や補助金による収入確保などのメリットがあった一方、競争力低下や補助金への依存などのデメリットもあった。

✅ 減反政策廃止後、米農家は自らの判断で生産量を調整する必要があり、米の消費量減少と作付面積増加のバランスを取りながら、価格変動や過剰生産に対応する必要がある。

さらに読む ⇒minorasu(ミノラス) - 農業経営の課題を解決するメディア出典/画像元: https://minorasu.basf.co.jp/80455減反政策は、価格安定というメリットもあったんですね。

でも、競争力低下や補助金への依存というデメリットもあったとは、知りませんでした。

米の需給問題は、供給側の問題、需要側の変化、在庫管理の課題が複雑に絡み合って発生しています。

供給面では、約50年間続いた減反政策による作付面積の減少が長期的影響を与えています。

2018年に形式上終了したものの、実質的な減反政策は継続。

気候変動の影響も深刻で、異常気象や猛暑によって米の収穫量減少や品質低下が頻発しています。

2023年には猛暑の影響で東日本を中心に1等級米の収穫割合が減少しました。

さらに、農業従事者の高齢化と労働力不足、小規模経営体が多く、後継者不足も課題となっています。

インフレも農業に大きな影響を与え、資材やエネルギー価格の高騰、物流コストの上昇が小規模農家の負担を増加させています。

減反政策って、もう終わったんだっけ?なんか、色んな問題が絡み合って、大変やね。気候変動とか、人手不足とか…北海道も他人事じゃないわ。

次のページを読む ⇒

米の需要変動と価格高騰の裏側を解剖!在庫管理、政府とJAの思惑、市場の透明性…安定供給への課題と対策を徹底解説。