日銀の金融政策大変革!ゼロ金利解除、マイナス金利も?歴史的転換点を徹底解説!日銀、金融政策の大転換!マイナス金利解除と利上げの背景を探る

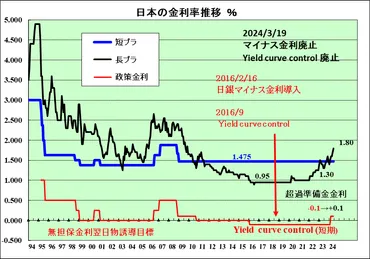

70年代からの日本の金融政策の変遷を追う!マネーストック目標からインフレターゲティング、そしてリーマンショック後の大胆な金融緩和へ。マイナス金利政策は円高・株安にどう影響したのか?日銀の独立性と説明責任、今後の課題とは?金融政策の歴史と、現代社会への影響を分かりやすく解説します。

日本銀行の金融政策変遷:ゼロ金利、量的緩和、そしてマイナス金利

日銀金融政策、最近どう変わった?

2024年3月、政策金利をオーバーナイト物に。

2024年3月、日銀はマイナス金利政策を解除し、利上げを実施。

長い間続いた金融緩和政策に、ついに終止符が打たれました。

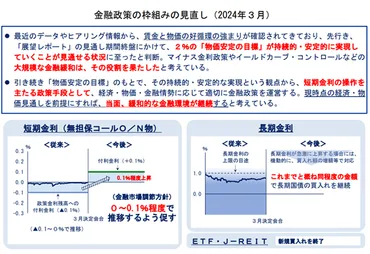

✅ 日本銀行は、2024年3月18-19日の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を解除し、2007年以来約17年ぶりに利上げを実施。具体的には、無担保コールレートを0~0.1%程度とし、日本銀行当座預金に0.1%の付利金利を適用。

✅ 長期金利操作(イールドカーブ・コントロール)は終了し、長期国債の買い入れは概ね同程度の金額で継続する。これは、物価と賃金の好循環を確認し、2%の物価安定の目標が持続的に実現できる見通しが立ったと判断したため。

✅ 日銀は、経済・物価・金融情勢に応じて金融政策を適切に運営し、当面は緩和的な金融環境が継続する見込み。過去には、量的・質的金融緩和やマイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入し、金融緩和を進めてきた。

さらに読む ⇒化学業界の話題出典/画像元: https://blog.knak.jp/2024/03/post-2985.html日銀の金融政策は、時代とともに大きく変化してきましたね。

今回の政策転換も、今後の経済に大きな影響を与えるでしょう。

日本銀行の金融政策は、時代とともに様々な変遷を遂げてきました。

1990年代後半にはゼロ金利政策が実施され、2001年には量的緩和政策が導入されました。

その後、操作目標は無担保コールレートに戻り、2010年からは包括的な金融緩和政策のもとで金利誘導が行われました。

2013年からは量的・質的金融緩和が導入され、操作目標はマネタリーベースへと変更されました。

2016年にはマイナス金利付き量的・質的金融緩和が導入され、政策金利としてマイナス金利が適用されました。

2024年3月からは、金融政策の枠組みが見直され、政策金利を無担保コールレート(オーバーナイト物)とし、その誘導目標を定める方針となっています。

えー、マイナス金利って解除されたんだ。なんか難しくてよく分かんないんだけど、あたしの生活には関係あるの?

日本銀行の役割と金融政策決定プロセス

日銀は何を目指してる?金融政策の重要な目的は?

物価と金融システムの安定です。

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的として、金融政策を決定しています。

その決定プロセスは、非常に複雑です。

公開日:2023/08/01

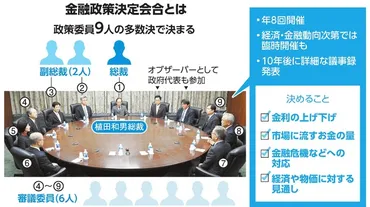

✅ 日本銀行の金融政策決定会合は、物価と金融システムの安定を目的として金利操作などの金融政策を決める場である。

✅ 会合は年8回、2日間ずつ非公開で開催され、日銀総裁、副総裁2人、審議委員6人が参加する。

✅ 議事録は10年後に公開される。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S15705532.html金融政策決定会合の様子を垣間見ることができました。

日銀の役割と、その重要性を改めて認識しました。

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的としており、様々な業務を行っています。

具体的には、紙幣の発行・流通・管理、金融政策の運営、金融システムの安定化などが挙げられます。

金融政策決定会合は年8回開催され、9名の政策委員による多数決で決定が行われます。

金融政策の独立性は日本銀行法で保障されており、政府から独立した中立的な判断が求められます。

同時に、国民への説明責任も重視され、決定内容やその過程を速やかに公表しています。

金融政策の運営においては、金利調整を通じて個人や企業の消費・投資行動、ひいては経済・物価動向に影響を与えます。

日本銀行は2013年1月に消費者物価の前年比上昇率2%を物価安定の目標として掲げ、デフレ脱却を目指しています。

物価が大きく変動すると、消費や投資の判断が難しくなり、資源配分が阻害される可能性があります。

日銀の金融政策は、まさに日本経済の舵取り役ですね。物価の安定を目指すってことは、僕らのビジネスにも大きな影響を与えるってことだ。

マイナス金利政策とその影響:今後の課題

日本のマイナス金利政策、導入後の結果は?

さらなる円高・株安を招いた可能性。

マイナス金利政策解除後、市場は冷静に反応し、大きな混乱は見られませんでした。

今後の影響について、詳しく見ていきましょう。

✅ 日本銀行は2016年1月から導入していたマイナス金利政策を約8年ぶりに解除し、市場は事前に織り込み済みだったため、大きな混乱は見られなかった。

✅ 大手銀行は普通預金金利を引き上げたものの、金利の上昇幅は限定的であり、住宅ローンの変動金利についてもすぐに上昇する可能性は低いと見られている。

✅ 今後の金融政策の動向については、4月に公表される日銀の経済・物価情勢の展望レポートに注目し、変動金利型住宅ローン利用者は金利上昇に備えて対策を講じる必要がある。

さらに読む ⇒ホーム | いまから投資出典/画像元: https://imakara.traders.co.jp/articles/3337マイナス金利解除後の市場の反応は、ある程度予想通りだったのかもしれません。

今後の経済への影響を注視する必要がありますね。

本稿の主なテーマである日本のマイナス金利政策は、円高・株安への対応を背景に導入されました。

しかし、結果としてさらなる円高・株安を招いた可能性も指摘されています。

マイナス金利政策が個人や企業に与える影響、新技術との関連性、そして今後の論点や課題については、更なる詳細な分析が待たれます。

マイナス金利政策が導入されてから3ヶ月が経過した現状を踏まえ、今後の動向に注目が集まっています。

マイナス金利って、なんかよく分かんなかったけど、解除されたのね。でも、あたしみたいな一般人には、あんまり関係ない話だべさ。

本日は、日銀の金融政策の歴史的転換について、多角的に考察しました。

今後の経済動向を注視し、適切な対応をとることが重要ですね。

💡 日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策を解除し、利上げを実施。金融政策の正常化に向けた大きな一歩を踏み出しました。

💡 過去の金融政策の変遷を辿り、ゼロ金利政策、量的緩和、マイナス金利政策が日本経済に与えた影響を検証しました。

💡 今後の金融政策の課題と展望について考察し、物価上昇、金利上昇への備えが重要であることをお伝えしました。