日銀の金融政策大変革!ゼロ金利解除、マイナス金利も?歴史的転換点を徹底解説!日銀、金融政策の大転換!マイナス金利解除と利上げの背景を探る

70年代からの日本の金融政策の変遷を追う!マネーストック目標からインフレターゲティング、そしてリーマンショック後の大胆な金融緩和へ。マイナス金利政策は円高・株安にどう影響したのか?日銀の独立性と説明責任、今後の課題とは?金融政策の歴史と、現代社会への影響を分かりやすく解説します。

💡 日本銀行が長年続けてきたマイナス金利政策を解除し、17年ぶりに利上げに踏み切った背景を詳細に解説します。

💡 過去の金融政策の変遷を振り返り、ゼロ金利政策や量的緩和、マイナス金利政策が日本経済に与えた影響を分析します。

💡 今後の金融政策の課題と展望について、専門家の見解を交えながら分かりやすく解説し、今後の経済動向を予測します。

本日は、長きにわたる金融緩和政策の大転換について、その背景や影響、今後の課題を分かりやすく解説していきます。

金融政策の歴史的転換点

リーマンショック、何を変えた?金融政策の転換点とは?

伝統的金融政策から新たな政策への転換。

リーマン・ショック後の金融政策は、世界経済に大きな影響を与えました。

日銀は、様々な政策を打ち出しましたが、その対応は常に試行錯誤でした。

公開日:2019/01/30

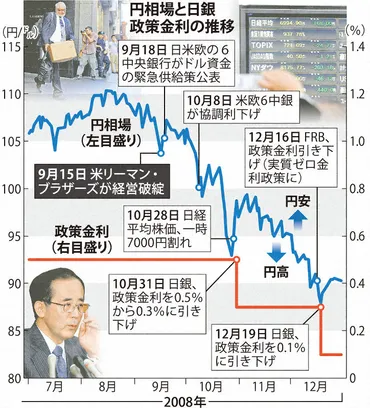

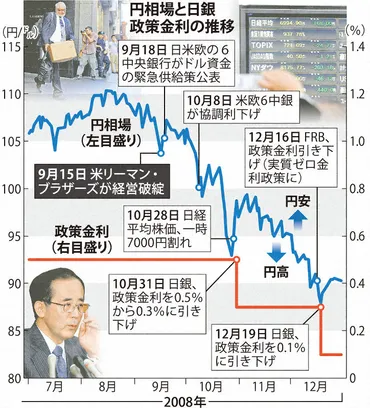

✅ リーマン・ショック発生直後の2008年9月、日銀は「フェーズが変わった」と認識し、急激な円高や株安、金融市場の混乱に直面。しかし、当初は日本経済への本格的な波及を予測する声は乏しく、利下げなどの政策対応も後手に回った。

✅ 日銀は、景気悪化とインフレ両面を警戒する中で、7年7ヶ月ぶりの利下げを実施するも、利下げ幅を巡って委員間で対立。最終的には議長裁定となったが、円高・株安に歯止めはかからず、「小出し」批判も浴びた。

✅ 白川総裁はゼロ金利政策を回避する姿勢を貫き、追加利下げを実施。しかし、その後のFRBによる量的緩和に対し、日銀は長く緩和圧力に苦しむことになった。記事は、リーマン・ショック時の日銀の対応を検証し、現在の経済状況との関連性を示唆している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20190129/k00/00m/020/226000cリーマン・ショック時の日銀の対応は、非常に困難だったことが分かります。

様々な思惑が交錯し、適切な判断が難しかったのでしょう。

70年代以降の物価変動を振り返ると、世界経済は様々な金融政策の変遷を経験しました。

伝統的な金融政策は「三段階アプローチ」を経て、マネーストック目標からインフレターゲティングへと移行し、中央銀行の独立性が強化されました。

しかし、2008年のリーマンショックは、この流れを大きく変える転換点となりました。

今回のリーマンショック時の日銀の対応、経営者としては、後手に回った印象ですね。あの時の決断が、今の日本の経済状況に繋がっていると考えると、興味深い。

リーマンショック後の金融政策:非伝統的緩和への道

日銀が導入した「量的・質的金融緩和」は何を目指した?

デフレ脱却と2%の物価上昇目標達成。

リーマンショック後、世界各国は非伝統的金融政策を導入しました。

日本も例外ではなく、ゼロ金利政策や量的緩和を実施しました。

✅ 世界経済は、70年代の高インフレから80年代以降の低インフレへと移行し、2008年のリーマンショックを契機に、主要国はゼロ金利政策に直面し、非伝統的金融政策を導入せざるを得なくなった。

✅ 伝統的金融政策は、コールレート操作、マネーストックを中間目標とする段階を経て、最終目標の物価を直接設定するインフレターゲティングへと変化した。一方、中央銀行の独立性と透明性が高まる制度改革も進んだ。

✅ 日本では、1990年代後半から非伝統的金融政策が始まり、ゼロ金利政策、量的緩和政策へと移行した。量的緩和は、消費者物価指数の安定的な上昇を目指すコミットメントを伴って実施された。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=53339?site=nliゼロ金利政策や量的緩和は、当時の日本の金融システムを安定させるために必要だったのでしょう。

しかし、その効果については議論の余地がありますね。

リーマンショック後、主要各国は政策金利をゼロ近傍にまで引き下げざるを得なくなり、未曾有の金融危機に対応するため、信用緩和や量的緩和といった非伝統的金融政策を導入しました。

当初は金融システムの安定化が目的でしたが、その後、株高や円安を通じて実体経済の浮揚を図る政策へと変化していきました。

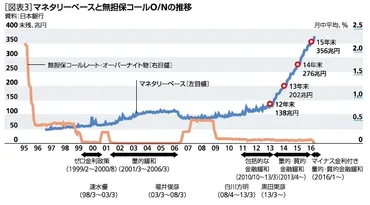

日本銀行も、2013年に消費者物価の前年比上昇率2%を物価安定の目標として掲げ、デフレ脱却を目指し、2013年4月には「量的・質的金融緩和」政策を導入しました。

これは、金融市場調節の操作目標を無担保コールレートからマネタリーベースに変更し、年間約60~70兆円のペースでマネタリーベースを増加させることを目指すものでした。

日銀が2013年に掲げた2%の物価上昇目標、結局、達成できなかったんだよね?あのときの政策って、何やったんだったっけ?

次のページを読む ⇒

日本銀行の金融政策の変遷を解説。ゼロ金利、量的緩和、マイナス金利…目まぐるしい変化を追う!2024年3月の政策変更後、今後の動向に注目。