新幹線、雪との闘い:安全運行への挑戦?東海道新幹線、東北新幹線、雪害対策

世界一の定時運行を誇る新幹線、実は雪に弱い!? 東海道新幹線や東日本新幹線を襲った雪害の裏側を徹底解剖。温暖化による気象変動、システム設計の不備、情報共有不足… 2011年の全線運休から得られた教訓とは? JR東日本と日本気象協会の連携に見る、鉄道運行の未来。安全な運行を守るための技術革新と組織改革に迫る!

システムと組織の課題:情報共有と技術革新

2011年の運休問題、何が原因?

システム不備、情報共有不足、理解不足。

JR東海、JR西日本、JR九州の3社は、第2総合指令所において、列車制御の訓練を毎年行っています。

大規模災害時の運行再開を目的としており、高い定時性を実現しています。

公開日:2023/12/12

✅ JR東海、JR西日本、JR九州の3社は、東海道・山陽新幹線のバックアップ施設である第2総合指令所において、年に1回、列車制御の訓練を行っており、今回は24回目となる。

✅ 第2総合指令所は、阪神・淡路大震災の教訓から、大規模災害時の運行再開を目的に1999年に開設され、有事の際には東京の指令所から機能を切り替えて運行制御を行う。

✅ 指令所内では、輸送指令、施設指令など複数の担当指令員が連携し、刻々と変わる列車の運行状況に対応しており、2022年度の運行1列車当たりの平均遅延時間は1.1分と、高い定時性を実現している。

さらに読む ⇒トラベル Watch出典/画像元: https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1553889.htmlシステム設計の不備や、運行担当者の理解不足も、運休の原因の一つだったのですね。

コンピュータに頼りすぎるだけでなく、人間の判断力も重要という点が印象的でした。

2011年の全線運休では、システム設計の不備も明らかになりました。

悪天候時のダイヤ変更予測をシステム設計部門に伝えていなかったこと、列車本数の増加に対するシステム余裕の不足、表示仕組みの周知不足など、様々な課題が浮き彫りになりました。

さらに、運行担当者がシステムの仕組みを十分に理解していなかったことも、事態を悪化させた要因の一つです。

コンピュータに頼りすぎるだけでなく、人間の判断力や経験も重要であることが改めて認識されました。

悪天候の内容(気象要素、強さ、継続時間など)を正確に予測し、運行部門とシステム設計部門が情報を共有することの重要性が強調されています。

コンピュータも大事だけど、やっぱり人ですよね。人手不足とか言われてるけど、こういう時に頼りになるのは、結局は人なんだよね。ちゃんと教育してほしいわ。

変化する気象と対応策:温暖化の影響と安全運行

温暖化で変わる雪害!JR東日本の対策は?

レーダー雨量監視システムで安全運行!

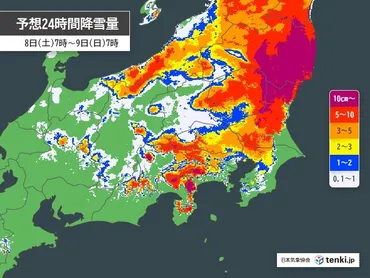

関東甲信地方を中心に大雪の可能性があり、交通機関の乱れや路面の凍結に注意が必要です。

最新の気象情報を確認し、早めの帰宅を心がけてください。

✅ 8日は冬型の気圧配置となり、関東甲信地方を中心に大雪となる可能性があり、交通機関の乱れや路面の凍結に注意が必要です。

✅ 最高気温は昨日より低く、特に東京都心では真冬並みの寒さとなる見込みで、雪への備えと防寒対策が必要です。

✅ 雪道では、歩道橋やバス停、横断歩道、出入り口など、凍結しやすい場所に注意し、最新の気象情報を確認して早めの帰宅を心がけてください。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/a_aoyama/2025/03/08/32799.html温暖化の影響で、雪害の発生地域が変化しているというのは、驚きですね。

JR東日本が開発した「レーダー雨量監視システム」は、安全運行に大きく貢献するでしょう。

東日本新幹線における雪害の深刻化には、温暖化の影響も指摘されています。

福島県や鳥取県など、従来の豪雪地帯とは異なる地域での雪害発生は、日本海の水温上昇や積雪密度の増加など、温暖化がもたらす気象の変化を示唆しています。

JR東日本は、このような状況に対応するため、日本気象協会と協力し、大雨時の安全運行を考慮した「レーダー雨量監視システム」を開発しました。

日本気象協会の気象解析技術とノウハウが活かされ、現場のオペレーションに合わせた適切なデータ解析とシステム導入が実現しました。

このシステムは、全線の降雨状況を把握し、雨量閾値を超えた場合に運転規制を行うことで、安全な運行を支えています。

温暖化の影響か…ミリオネアとしては、リスクヘッジは必須事項だな。気象変動のリスクを考慮した事業計画は、今後のビジネスチャンスを左右するだろう。

未来への展望:強靭なシステムと組織体制の構築

新幹線トラブル抑止には何が必要?

技術革新と組織連携、気象条件への対応

東海道新幹線は雪の影響を受けやすく、米原・関ヶ原地区で遅延が発生しやすい。

ルート選定時の雪の影響に関する検討不足や、高速走行時の雪の影響に対する認識不足が原因です。

公開日:2016/02/13

✅ 東海道新幹線は世界一の定時運行を誇るが、雪の影響を受けやすく、特に滋賀県と岐阜県の県境にある米原・関ヶ原地区で遅延が発生しやすい。

✅ 米原・関ヶ原地区は豪雪地帯であり、年間降雪日数約40日、降雪量150~200cmに達する。日本海からの湿った空気が伊吹山地と鈴鹿山脈の谷筋を通り、大雪を降らせるため。

✅ 東海道新幹線のルート選定時、雪の影響に関する検討が不十分だったことや、高速走行時の雪の影響に対する認識不足が、雪による遅延の原因となっている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/1046442011年のトラブルから得られた教訓を活かし、より強靭なシステムと組織体制を構築することが重要ですね。

技術革新と組織の連携強化で、安全運行を目指してほしいです。

2011年のトラブルから得られた教訓を活かし、今後の類似事象の発生を抑止するためには、悪天候時のダイヤ変更予測、システム設計の余裕、表示仕組みの周知、運行担当者の理解、そして温暖化の影響など、様々な課題に対処する必要があります。

より強靭なシステムと組織体制を構築することが不可欠です。

東海道新幹線における雪対策も同様に、運行の安全性を高めるために、技術革新と組織の連携を強化し、変化する気象条件に対応していく必要があります。

JR東日本と日本気象協会の協力は、インフラの維持・保全における技術力の向上と、安全な運行への貢献を示しており、今後の鉄道運行のあり方を示唆しています。

あの時は、ほんとに困ったよね。でも、今回の話を聞いて、原因と対策がわかったから、ちょっと安心したよ。これからも、安全第一で頑張ってほしいね!

本日は、新幹線の雪害対策について、様々な角度からご紹介しました。

技術革新と組織の連携強化で、安全運行を目指す姿勢が重要だと感じました。

💡 東海道新幹線の雪害対策は、ルート選定の課題や、温暖化の影響による変化に対応する必要がある。

💡 2011年の東日本新幹線全線運休の教訓から、システムと組織の連携強化が重要であること。

💡 JR東日本と日本気象協会の協力は、安全な運行への貢献を示唆している。