日本の少子化、出生数減少問題と対策、年金制度への影響は?(少子化、出生数、こども家庭庁)日本の少子化の現状と未来予測

日本の少子化、加速の一途。出生数は過去最低を更新し、2024年には70万人割れも予測。晩婚化、経済不安、価値観の変化が背景に。年金制度への影響も深刻化。政府の対策は遅れ、ジェンダーギャップ解消が急務。少子化の現状と対策、年金への影響を分析。外国人の出生に関する情報も網羅。

少子化対策とこども家庭庁の取り組み

少子化対策、何が重要?政府と企業の役割とは?

高齢者施策との連携と、こどもの意見反映。

こども家庭庁が発足し、子ども政策の強化を目指しています。

この章では、具体的な取り組みや課題について解説します。

公開日:2023/04/03

✅ こども家庭庁が発足し、これまでバラバラだった子ども政策を統合する司令塔としての役割を担う。

✅ 子どもの意見を反映した政策立案、出産支援、子どもの居場所作り、貧困対策など、三つの部門で構成される。

✅ 縦割り行政の課題や、他省庁への勧告権の行使が今後の鍵となり、今年秋には子ども政策の基本方針を示す「こども大綱」が策定される予定。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/maisho15/articles/20230401/dbg/048/040/005000cこども家庭庁の発足は、少子化対策の大きな一歩ですね。

色々な課題があると思いますが、子どもたちのために、頑張ってほしいですね。

少子化は、労働力不足、経済の停滞、社会保障制度の維持困難など、様々な影響を引き起こします。

日本政府は、育児休業制度の充実、保育サービスの拡充、経済的支援など、少子化対策に取り組んでいますが、根本的な解決には至っていません。

2023年には「こども家庭庁」が発足し、「こどもまんなか」社会の実現を目指していますが、課題は多岐にわたります。

高齢者福祉施策のノウハウ、特に地域包括ケアの連携や「子育ての社会化」といった考え方は、こども施策にも活かせる可能性があります。

高齢者施策とこども施策の連携の重要性が増しています。

当社は「誰一人取り残さない社会」を目指し、「こどもチーム」を設立し、高齢者福祉分野で培ったノウハウを活用して支援活動を行っています。

具体的には、こどもの意見を直接聞き、政策に反映させるための手法を研究しています。

こども家庭庁、良いですね!でも、実際問題、子育てって大変だから、もっと色んな面でサポートがあると嬉しいです。例えば、もっと気軽に相談できる場所とか。

少子化の加速と年金制度への影響

日本の少子化、年金への影響は?深刻な現状を教えて!

出生数減少で年金制度が危機的状況。

出生数の減少が加速し、年金制度への影響も懸念されています。

この章では、最新のデータに基づいた分析と、将来への影響について解説します。

公開日:2025/02/27

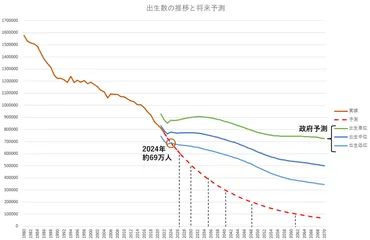

✅ 2024年の出生数は70万人割れが決定し、少子化の加速が示唆されています。記事では、2024年12月時点のデータに基づき、出生数の減少率5.0%を将来に当てはめた独自予測を提示しています。

✅ 独自予測によると、60万人割れは2027年、50万人割れは2031年、40万人割れは2035年と予測されています。これは、政府の予測と比較して、出生数の減少が非常に速いペースで進むことを示唆しています。

✅ 記事は、政府の予測が実績と乖離している点を指摘し、現在の少子化のトレンドを考慮すると、政府の予測は楽観的すぎると結論付けています。

さらに読む ⇒ZEIMO - 税金とライフマネーの総合サイト出典/画像元: https://zeimo.jp/article/69705出生数の減少は、予想以上に深刻ですね。

年金制度への影響も心配です。

色々な対策が必要になってきますね。

2024年5月27日のEconomicTrendsレポートは、日本の少子化が年金制度に与える影響を分析しています。

2023年の出生数は約73万人と過去最低を記録し、合計特殊出生率は1.21程度まで低下。

2024年の出生数は70万人を割り込む可能性が高いと予測されています。

この減少ペースは、政府のメインシナリオである「出生中位仮定」を大きく下回り、悲観的な「出生低位仮定」に近づく可能性を示唆しています。

少子化の背景には、コロナ禍の影響だけでなく、若年層の価値観の変化、経済的・キャリア的な将来不安など、より構造的な要因が指摘されています。

年金財政検証では、現実の出生数の減少を踏まえると、結果を割り引いて見る必要があると警鐘を鳴らしています。

少子化の加速は年金制度に深刻な影響を与え、将来の経済・社会保障に大きな課題を突きつけています。

日本の出生数は、2023年に72.6万人にまで落ち込み、前年比で4万人以上減少しました。

合計特殊出生率も過去最低を記録し、社人研の将来人口推計を下回る見込みであり、少子化が加速する可能性があります。

出生数減少の背景には、コロナ禍以降の婚姻数の大幅な減少があります。

2023年の婚姻数は前年比で減少し、結婚を控える人が増加したことが要因です。

さらに、結婚をしない人の割合も上昇傾向にあり、女性の社会進出が進む一方で、結婚や出産によるキャリアへの影響を懸念する傾向が見られます。

いやー、少子化の影響、マジでヤバいっすね!年金とか、俺らの老後はどうなるんだろ?早めに何か手を打たないと、マジで困るぞ!

外国人の出産と国籍、少子化対策の遅れと課題

日本で外国出生の子どもの国籍取得、どんなルール?

両親の国籍と出生場所で手続きが違う

日本で生まれる子どもの国籍や、少子化対策の問題点について解説します。

✅ 日本の国籍法は血統主義を採用しており、親のどちらかが日本国籍であれば、子どもは日本国籍を取得できる。

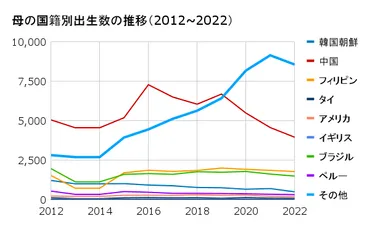

✅ 両親または片方が外国籍である子どもの割合は4%を超え、婚姻関係の有無や成立時期によって子どもの国籍取得条件が異なる場合がある。

✅ 日本では原則として二重国籍を認めておらず、20歳までにどちらかの国籍を選択する必要がある。

さらに読む ⇒mediPhone(メディフォン)ー外国人患者受入れ支援サービス出典/画像元: https://mediphone.jp/mediphoneblog/nationality/外国人の出産に関する情報も重要ですね。

多様な背景を持つ人々への対応も必要になってきますね。

日本で外国人が出産した場合の子どもの国籍は、血統主義を採用しており、両親のいずれかが日本国籍であれば子どもは日本国籍を取得できます。

婚姻関係の有無も重要となり、婚姻前に生まれた子どもは別途手続きが必要です。

二重国籍は原則認められておらず、20歳までに国籍を選択する必要があります。

日本で生まれた場合は出生届を提出することで日本国籍を取得できますが、海外で生まれた場合は、国籍留保届を提出する必要があります。

両親のいずれかが外国籍である子どもの割合は4%を超えており、医療機関は多様な国籍に対応できるよう準備することが求められています。

1990年の「1.57ショック」以降、少子化対策の重要性は認識され始めたものの、具体的な対策は遅れています。

経済的要因(デフレ下の低賃金、非正規雇用の増加)は未婚化を加速させており、女性の社会進出が進む一方で、仕事と育児の両立支援の遅れも出産を躊躇させる要因となっています。

日本は、国際的な意識調査でも「子どもを産み育てやすい国」という認識が低い状況です。

ジェンダーギャップやアンコンシャスバイアスの解消、男女が共に社会と家庭で役割を担える環境整備が急務となっています。

外国人の出産とか、あたしはあんまり詳しくないんだけど、色んな事情があるんだね。でも、もっともっと、みんなが安心して子どもを産み育てられる社会になるように、頑張ってほしいよね。

日本の少子化は深刻な状況ですが、様々な対策が進められています。

今後の動向を見守り、私たち一人一人ができることを考えていく必要があります。

💡 日本の人口動態の現状と少子化の背景、対策、年金制度への影響に関するまとめ。

💡 少子化対策の重要性と、こども家庭庁の取り組み、課題について改めて確認しました。

💡 外国人の出産と国籍、少子化対策の問題点、今後の課題についても触れました。