日本の少子化、出生数減少問題と対策、年金制度への影響は?(少子化、出生数、こども家庭庁)日本の少子化の現状と未来予測

日本の少子化、加速の一途。出生数は過去最低を更新し、2024年には70万人割れも予測。晩婚化、経済不安、価値観の変化が背景に。年金制度への影響も深刻化。政府の対策は遅れ、ジェンダーギャップ解消が急務。少子化の現状と対策、年金への影響を分析。外国人の出生に関する情報も網羅。

💡 日本の人口動態調査の概要、出生数や死亡数の推移、データ利用について解説します。

💡 少子化の現状と背景、出生率低下の要因、今後の人口推計について解説します。

💡 こども家庭庁の取り組み、少子化対策の現状、少子化が与える影響について解説します。

それでは、少子化に関する各章の解説に入ります。

まずは日本の人口動態の現状と、少子化の背景を見ていきましょう。

日本の人口動態調査の概要とデータ利用

日本の人口動態調査、どんな情報がわかる?

出生、死亡、婚姻などの人口動態データ。

日本の人口動態調査について解説します。

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の状況を把握し、様々なデータとして活用されています。

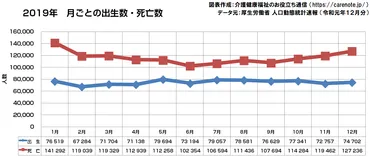

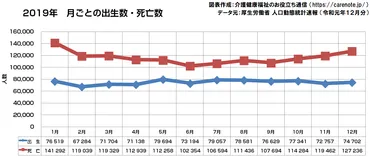

✅ 2019年の日本の年間出生数は約89.8万人、死亡数は約139.4万人でした。

✅ 1日あたりでは、約2,500人の赤ちゃんが生まれ、約3,830人が亡くなっています。

✅ これらのデータは厚生労働省の人口動態統計速報(令和元年12月分)に基づいています。

さらに読む ⇒介護健康福祉のお役立ち通信出典/画像元: https://carenote.jp/2019syussyou-shibousuu/日本の人口動態のデータは、出生や死亡の貴重な情報源ですね。

過去のデータも見られるので、推移を比較できるのが良いですね。

日本の人口動態に関する調査は、厚生労働省によって実施され、出生、死亡、婚姻、離婚、死産といった人口動態事象を網羅しています。

これらのデータは、全国、都道府県、保健所単位で合計特殊出生率や死因別死亡数などの結果を提供し、人口推計や生命表、研究機関などで活用されています。

過去の報告書はPDF形式で提供され、検索機能も利用可能です。

政府統計名やデータセット一覧、提供分類など、さまざまな検索オプションが用意されています。

2004年から2017年までのデータはe-Statで公開されており、数値変更箇所には脚注が付記されています。

また、2005、2010、2015年度の人口動態職業・産業別統計についても再集計が実施されました。

この人口動態調査には、日本における外国人の出生に関する詳細な情報も含まれており、母の国籍や出生場所別に分類されたデータも提供されています。

この調査は、厚生労働省の人口動態・保健社会統計室が担当しています。

なるほど、データは色々な分野で活用されてるんですね。しかし、出生数の減少はやはり気になりますね。何か対策を講じないと、将来的に色々な問題が出てきそうですな!

少子化の現状と背景

日本の少子化、一体どれほど深刻?出生率は?

過去最低、1.33!深刻な状況です。

少子高齢化は日本が直面する大きな課題です。

出生率の低下と高齢化が進み、人口構造が大きく変化しています。

この章では少子化の現状と背景を解説します。

✅ 少子高齢化とは、少子化(出生率低下と子どもの数減少)と高齢化(高齢者人口の割合増加)が同時に進行する現象であり、日本の人口ピラミッドは『つぼ型』になっている。

✅ 日本の人口は減少傾向にあり、2023年1月時点で1億2477万人、65歳以上の高齢者は総人口の29.0%を占める。出生数も減少し、2022年には80万人を割り込む見込みで、合計特殊出生率は1.30を下回ると予測されている。

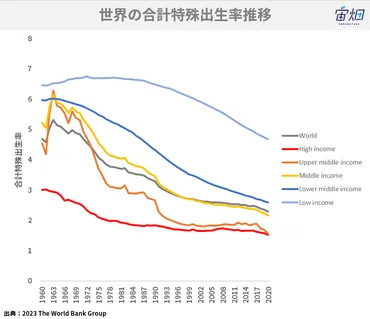

✅ 少子高齢化は世界的な現象でもあるが、日本では労働力人口の減少による経済成長の鈍化が問題点として挙げられる。2030年には労働力人口が大幅に減少すると予測されている。

さらに読む ⇒宙畑出典/画像元: https://sorabatake.jp/31422/日本の少子化は深刻な問題ですね。

出生率の低下、高齢化の進行と、将来への不安が募ります。

様々な要因が複雑に絡み合っているんですね。

近年、日本は深刻な少子化問題に直面しており、1970年代半ばから出生率の低下が続いています。

少子化は、1992年の国民生活白書で定義され、合計特殊出生率が人口維持に必要な水準を下回る状態が続いています。

2021年の人口構成は、年少人口が11.8%、生産年齢人口が59.4%、高齢者人口が28.9%であり、高齢化が進行しています。

1949年の出生数は269万人、合計特殊出生率は4.32とピークを迎えましたが、2020年には出生数84万人、出生率1.33と過去最低を記録しました。

出生数の推移は、ベビーブーム後の減少から、第2次ベビーブームによる一時的な回復を経て、再び減少傾向を辿っています。

都道府県別の出生率にも差があり、2020年の合計特殊出生率は沖縄県が最も高く、東京都が最も低い結果となっています。

国際比較でも日本の出生率は低く、先進国の中でも低い水準にあります。

少子化の原因は複合的で、晩婚化・未婚化の進行、経済的な不安、子育てと仕事の両立の難しさ、女性の社会進出による価値観の変化などが挙げられます。

少子化って、ほんと深刻な問題だよね。あたしが子どもの頃とは大違いだもん。晩婚化とか経済的な不安とか、色々あるんだね。

次のページを読む ⇒

日本の少子化、加速。出生率低下、年金への影響…未来への警鐘!「こどもチーム」が、高齢者福祉の知見を活かし、課題解決へ挑む。未来を担う子供たちのために。