高速船と海洋生物の衝突事故、何が問題?佐渡汽船ジェットフォイル事故と今後の対策

高速船と海洋生物の衝突事故が世界で増加。クジラとの衝突が多発し、佐渡汽船ジェットフォイル事故も発生。高速化と回遊コース重複が原因で、AIや水中スピーカーによる対策が進むも、効果は限定的。東京海洋大が技術的解決を目指し、ドローンやAI活用に期待。安全な運航と環境保全の両立へ、更なる対策と技術革新が急務。

現行の対策と更なる研究の必要性

クジラ衝突、解決策は?専門家が取り組む対策とは?

UWS導入など、技術的解決を目指し研究中。

えー、衝突回避のための技術って、色んな種類があるんですね。

でも、一番大事なのは、そういう技術をちゃんと導入して、使えるようにすることですよね。

公開日:2016/02/07

✅ 東海汽船のジェット船「友」がクジラと衝突し、立ち往生した。死者は出なかったものの、高速運行するジェットフォイルにとって、海上生物は重大な脅威となる。

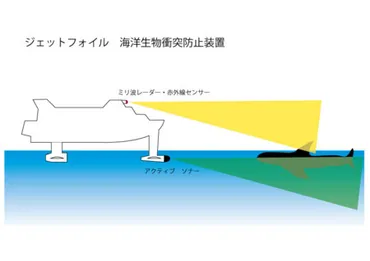

✅ 事故を受けて、海中物体を探知する超音波ソナーや、ミリ波レーダー、赤外線・レーザーを用いたマルチセンサータレットの搭載を提案。場合によっては自動衝突回避装置も有効。

✅ これらの技術革新を通じて、ジェットフォイルの安全な運航継続への期待が寄せられている。

さらに読む ⇒skyexのエアロダイナミズムAero dynamism of Skyex出典/画像元: https://skyex.hatenadiary.org/entry/20160208/p1クジラが嫌がる音を出す水中スピーカーとか、色んな対策が試されてるんですね!でも、まだ決定的な効果はないって…、そうすると、やっぱり技術的な進歩を待つしかないのかなぁ。

衝突事故への対策として、クジラが嫌がる音を出す水中スピーカー(UWS)の導入や、クジラの群れの情報を共有するシステムなどが試みられています。

しかし、これらの対策はまだ決定的な効果を上げておらず、更なる効果的な対策が求められています。

東京海洋大学の加藤教授は、ジェットフォイルの運航が島嶼部の過疎化を防ぎ、環境保全に貢献するという視点から、衝突リスクを技術的に解決することを目指し、国土交通省の委員会報告を基に、ジェットフォイルメーカー、メンテナンス会社、運航会社と協力して研究を進めています。

うーん、クジラさんも困るよね、急に「ウワーン!」って言われたら。でも、こういう技術開発って、すごく大事だと思う!色んな人が協力して、安全な航海ができるように頑張ってほしいわ!

今後の展望と課題

クジラと高速船の共存、どう実現?

ドローンとAIで衝突回避を目指す。

この事故をきっかけに、色んな技術が開発されればいいですね。

万が一の時の対応も、すごく重要だってことが分かりましたし。

![動画あり]佐渡汽船のジェットフォイルが海洋生物と衝突 クジラか、乗客・乗員にけがなく自力で入港 新潟-両津(佐渡 市)2月25日まで便数半減](https://diamond-edge.com/imgs/de/23602/4.webp)

✅ 佐渡汽船のジェットフォイル「つばさ」が、新潟港に向かう途中で海洋生物と衝突した。

✅ 衝突後も自力航行は可能で、新潟港に無事到着した。

✅ 事故発生は2月21日の午前中で、詳細は記事本文を参照する必要がある。

さらに読む ⇒47NEWS(よんななニュース)出典/画像元: https://www.47news.jp/12205158.htmlドローンやAIで海の安全を守る時代かあ。

乗客の対応も大事ってこと、肝に銘じとかないとな。

今後の事故原因の究明と、技術的な対策に期待したいね。

より安全な海洋環境を実現し、クジラと超高速船の共存を目指すために、ドローンやAI技術の導入が期待されています。

また、今回の佐渡汽船の事故では、乗客の冷静な対応など、万が一の際の乗組員の対応の重要性も示されました。

今後の課題として、詳細な事故原因の調査とともに、更なる技術革新による衝突回避策の確立が求められています。

事故原因の調査は、今後の対策に不可欠だ。そして、AI技術の活用は、運航コストの削減にも繋がる可能性がある。積極的に投資し、競争力を高めるべきだ。

今回の記事では、高速船と海洋生物の衝突事故について、現状と対策についてお伝えしました。

技術革新と、万が一の事態に備えた対策が、今後の課題と言えそうです。

本日はありがとうございました。

💡 高速船と海洋生物の衝突事故は、国際的な問題であり、技術革新による対策が急務。

💡 佐渡汽船の事故は、高速船の安全対策と、万が一の際の対応の重要性を示唆。

💡 AI技術やドローンの活用など、更なる技術革新による衝突回避策の確立が期待される。