年金制度と第3号被保険者制度の見直し:現状と将来への影響は?揺らぐ年金制度と、見直しの行方

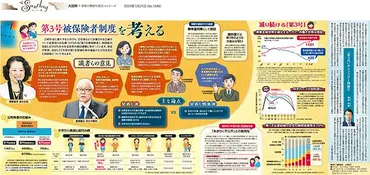

専業主婦の年金受給権を支えた第3号被保険者制度。少子高齢化と共働き世帯の増加を背景に、その見直しが議論されています。廃止となれば、扶養されている配偶者の社会保険料負担が発生。一方で、女性の経済的自立を促す可能性も。制度の公平性と持続可能性を両立させるため、政府は年収の壁対策と連携し、今後の動向が注目されます。

廃止後の影響:未来への不安と期待

扶養制度廃止で、45歳専業主婦(夫)の負担は?

年間約27万円の社会保険料の支払い。

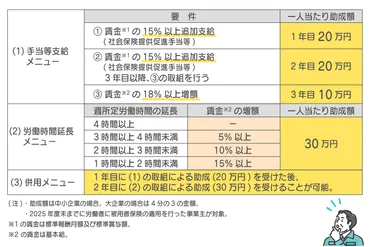

年収の壁、支援強化パッケージなど、制度廃止後の影響について解説します。

✅ 30-40代向けに、年収の壁(103万円、106万円、130万円)と扶養の仕組みについて解説。それぞれの壁を超えることで所得税や社会保険料の負担が発生する点に注意が必要。

✅ 2023年10月より「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始され、106万円と130万円の壁の影響が変化。106万円の壁への対応策として社会保険適用時処遇改善コース、130万円の壁への対応策として勤務先の証明書提出による扶養継続が可能に。

✅ 物価上昇と時給アップを踏まえ、年収の壁を超える働き方も検討する時期。2024年10月からは社会保険適用の対象となる企業の規模が拡大するなど、社会保険制度の変更点にも注意が必要。

さらに読む ⇒株式会社リクルート出典/画像元: https://www.recruit.co.jp/sustainability/iction/ser/money_work/006.htmlもし制度が廃止された場合、家計への影響は大きそうですね。

でも、就労促進の効果も期待できるというのは、少し希望が見えますね。

「年収の壁・支援強化パッケージ」も、要チェックです。

もし制度が廃止された場合、扶養されている配偶者は社会保険料を自己負担することになります。

45歳の専業主婦(夫)の場合、年間約27万円の社会保険料の支払いが必要となるという試算もあります。

これは、国民健康保険料と国民年金保険料の合計額です。

一方で、就労を促進する効果も期待できます。

制度廃止は、女性の経済的自立を妨げているという批判に対する一つの回答ともなり得ます。

政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を通じて、扶養のあり方を見直しており、第3号被保険者制度の見直しもその一環として議論が進んでいます。

もし廃止されたら、うちも社会保険料払わなきゃいけないのか…。ちょっと怖いけど、働くって選択肢も増えるってことよね。前向きに考えないとね。

過去の議論と今後の展望

第3号被保険者制度見直し、なぜ重要?

女性の自立と年金制度の安定化のため。

過去の議論と今後の展望について、解説していきます。

✅ 2025年の年金改革の検討課題として、第3号被保険者制度の見直しが議論されている。

✅ 第3号被保険者は、会社員などの扶養家族である主婦やパート従業員らが該当する。

✅ 政府の「年収の壁」支援強化策の議論でも、同制度が注目された。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/303783未だ結論が出ていない状況ですが、第3号被保険者制度の見直しは、女性の経済的自立と年金制度の持続可能性の両立を目指す上で、非常に重要な課題ですね。

過去の議論では、短時間労働者への厚生年金の適用拡大などにより、第3号被保険者制度を縮小していく方向性が示唆されていましたが、未だ結論には至っていません。

2023年9月には社会保障審議会で制度の見直しが議論され、2024年10月からは社会保険の適用拡大が進み、第2号被保険者の増加、第3号被保険者の減少という流れが生まれています。

第3号被保険者制度の見直しは、女性の経済的自立を促し、同時に年金制度の公平性と持続可能性を確保するために重要であると専門家は指摘しています。

今後の課題としては、国民年金への加入や就労開始、家事・育児・介護との両立支援などが挙げられます。

年金制度は公平性が大事! ちゃんと将来のことも考えて、みんなが納得できる制度にしてほしいね。

年金制度改革への道:公平性と持続可能性

年金制度改革、なぜ急務?少子高齢化と何が関係?

財政悪化懸念、公平性、持続可能性が課題。

年金制度改革の最終章、公平性と持続可能性について考えていきましょう。

公開日:2025/05/21

✅ 共働き世帯の増加を背景に、専業主婦などが保険料を納めずに年金を受け取れる「第3号被保険者制度」の見直しが政府の年金制度改革法案に盛り込まれ、今後の制度設計が注目されている。

✅ 制度見直しを求める声がある一方で、所得保障としての役割を重視する意見もあり、一律廃止には慎重な姿勢も示されている。今後の議論では、代替措置などが焦点となる。

✅ 国民年金の納付期間延長も検討されており、第3号制度の見直しと合わせて、年金制度全体の「自助」へのシフトが加速する可能性がある。しかし、低所得者への影響も考慮した議論が必要となる。

さらに読む ⇒サステナビリティをステークホルダーの声で可視化するメディア - coki出典/画像元: https://coki.jp/article/news/52802/年金制度の持続可能性は、私たち全員に関わることです。

制度廃止は段階的に進めるという話、どのように着地するのか注目ですね。

女性の経済的自立支援策は、重要になってきますね。

第3号被保険者制度の見直しは、少子高齢化が進む中で、公的年金制度の財政悪化に対する懸念から、特に注目されています。

女性の経済的自立、年金制度の公平性、世代間の公平性が議論のポイントとなっており、制度改革は喫緊の課題となっています。

少子高齢化による年金制度の持続可能性への懸念も議論の背景にあり、女性の経済的自立、年金制度の公平性、世代間の公平性が議論のポイントとなっています。

制度廃止は段階的に進む可能性があり、女性の経済的自立を促進しつつ、家事や育児などで働けない人への支援策が重要となります。

年金制度、ほんと難しい問題ばっかりだけど、みんなが納得できるような、良い制度になることを願ってるよ。

年金制度は複雑ですが、今回の記事で、その現状と将来への影響を理解する一助となれば幸いです。

社会の変化に対応しながら、より良い制度設計がなされることを願っています。

💡 第3号被保険者制度の見直しは、少子高齢化や社会構造の変化に対応するため、喫緊の課題である。

💡 制度廃止後の影響を考慮し、女性の経済的自立支援と、年金制度の持続可能性を両立させる必要がある。

💡 今後の議論では、代替措置や、低所得者への影響を考慮した上で、制度設計を進めることが重要となる。