郵便局不正と情報漏洩問題、コンプライアンス強化への道?顧客情報流用、解雇問題、内部統制の脆弱性

日本郵便で相次ぐ不正とガバナンス問題。郵便局職員による巨額の不正行為発覚、かんぽ生命不正販売問題での解雇無効判決、そして1000万人分の顧客情報流用事件。ずさんな管理体制と内部不正が露呈し、国民の信頼を揺るがす。内部通報制度の強化など、企業は信頼回復に向けた努力が不可欠。個人情報保護とコンプライアンス体制の再構築が急務。

1000万人分の顧客情報不正流用事件

日本郵政の顧客情報不正利用、何が問題?

個人情報1000万人分を無断利用。

これは由々しき事態です。

1000万人もの顧客情報が不正に利用されたというのは、国民への裏切り行為と言えます。

公開日:2025/03/18

✅ 日本郵政グループは、ゆうちょ銀行の顧客情報を不正流用し、事前の同意なしに勧誘対象とした顧客数が延べ1000万人弱に拡大したと発表しました。

✅ 金融庁は再発防止策の報告を命令し、グループ4社は経営責任を明確化するため、日本郵便の千田社長ら計14人の役員報酬を減額する処分を決定しました。

✅ 今回の追加調査で、投資信託や国債の顧客を含む約843万人が新たにリストに加えられ、実際はさらに多い可能性があります。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2025031800870&g=eco信頼を失墜させた責任は重大です。

増田社長の謝罪だけでは済まされない問題です。

ガバナンスの立て直しが急務ですね。

日本郵政グループで、顧客情報不正流用事件が発生しました。

ゆうちょ銀行の顧客約1000万人分の個人情報が、かんぽ生命保険の営業や投資信託販売、他社商品勧誘などに無断で利用されたという深刻な事態です。

増田社長は謝罪し、個人情報のずさんな扱いを認めました。

この事件は、国民の生活インフラを支える公共性の高い企業グループの信頼を揺るがすものであり、ガバナンスとコンプライアンス体制に問題があることを示唆しています。

うちもゆうちょ使ってるんだけど、ちょっと不安になっちゃったわ。ちゃんと対応してくれるんでしょうね。

情報管理の重要性とセキュリティ対策

顧客情報流出を防ぐには?組織がすべき対策は?

アクセス制御、ログ監視、教育、監査!

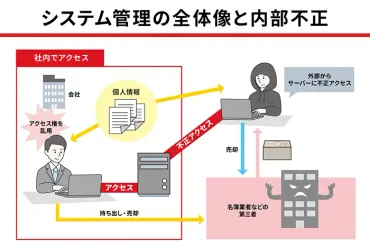

内部不正は、企業にとって大きな脅威です。

適切な対策を講じなければ、情報漏洩や顧客からの信頼失墜につながります。

✅ 内部不正とは、企業の関係者(従業員、委託社員、退職者など)による不正行為であり、情報漏えいも含まれる。

✅ 内部不正の原因は、セキュリティ対策の不備(技術的要因)、ルールや倫理の軽視(人的要因)、不正が可能な状況(人的要因)、業務のプレッシャーや個人的な悩み(人的要因)など多岐にわたる。

✅ 内部不正対策として、アクセス権限の適切な管理、社内環境の整備、ログの管理とモニタリングが重要である。

さらに読む ⇒デバイス制御ソフトで内部情報漏えいを防ぐならラネクシーのDLPソリューション出典/画像元: https://www.runexy-dlp.com/rundx/rundx_special/injustice.htmlアクセス権限の管理、ログ監視、定期的なセキュリティ教育など、やるべきことはたくさんあります。

企業は、情報管理の重要性を再認識し、対策を徹底する必要があります。

この顧客情報不正流用事件は、内部不正というリスクが現実化したものであり、組織内部の人間が権限を悪用して情報を不正に取得・流用したことが原因とされています。

対策として、アクセス制御による最小権限の原則、ログ監視と異常検知、定期的な教育と意識改革、定期的な監査とリスク評価が重要です。

具体的には、従業員に必要な最小限のアクセス権限付与、多要素認証の導入、アクセスログの監視、AIによる異常検知、情報セキュリティ教育の実施、内部通報制度の整備、内部・外部監査の実施、プライバシー影響評価の実施などが挙げられます。

企業は、情報を「個人情報」「機密情報(社内秘・社外秘)」「公開情報」に分類し、それぞれ適切な管理を行う必要があり、流用された顧客データは、金融機関が厳重に管理すべき「機密情報(社外秘)」に該当します。

情報セキュリティ対策は、企業にとって投資です。目先のコストをケチると、後で大損することになる。

内部通報制度の見直しと企業コンプライアンス

日本郵政の内部通報制度改革、何が重要?

ハラスメント対応強化と透明性の確保。

内部通報制度の強化は、企業コンプライアンスにとって非常に重要です。

風通しの良い組織を作るためにも、積極的に取り組むべきです。

公開日:2021/02/12

✅ 日本郵政グループの内部通報制度に関する検証報告書が公表され、改正公益通報者保護法に対応した制度見直しが提案されている。

✅ 報告書ではハラスメント通報への対応に重点が置かれ、通報しやすい環境作りや重要度に応じた対策が提言されている。

✅ 公益通報における情報漏えいの例外的なケースや、通報取り下げ後の社内調査など、今後の対応指針における課題が指摘されている。

さらに読む ⇒アゴラ 言論プラットフォーム出典/画像元: https://agora-web.jp/archives/2050219.html内部通報制度の改善は、企業の透明性を高め、不正を抑止する効果があります。

積極的に見直しを行い、より良い制度を構築していくべきでしょう。

日本郵政グループは、内部通報制度の改善を検討しており、JP改革実行委員会による検証報告書に基づき、制度の見直しが提案されています。

この報告書は、改正公益通報者保護法への対応や、ハラスメント通報への注力、通報窓口のレベル分けなど、斬新な内容を含んでいます。

筆者は、自社の内部通報制度を検証して報告書の形式で開示する試みを高く評価し、内部通報制度の運用における例外的な対応の必要性、通報者の特定につながる情報の取り扱い、通報取り下げ後の社内調査、有事対応における課題などについて、自身の意見を述べています。

また、従業員が自社のルールを理解し、適切に判断する必要性を強調しています。

日本郵政グループの検証報告書を参考に、他社も内部通報制度の見直しを検討することが推奨されています。

企業は法令遵守だけでなく、顧客からの信頼を得るための努力が不可欠であり、内部通報制度の強化は、その一環として重要です。

内部通報制度って、ちゃんと機能するのが大事よね。泣き寝入りしなきゃいけない状況は、絶対に避けたい。

本日の記事を通して、日本郵便を取り巻く様々な問題と、その対策についてご紹介しました。

企業は、コンプライアンスを重視し、信頼回復に努める必要がありますね。

💡 かんぽ生命の不正販売問題、顧客情報不正流用事件など、様々な不正が発覚。

💡 情報管理の甘さや内部統制の脆弱性が露呈、ガバナンスの強化が急務。

💡 内部通報制度の見直しやセキュリティ対策など、コンプライアンス意識の向上が不可欠。