米不足、米価高騰の真相!2025年米市場はどうなる?2025年米価格高騰の全貌

2025年、米価格は過去最高値を更新。猛暑による減産、需要回復、流通変化が複合的に影響し、家計を圧迫。政府備蓄米放出も効果限定的?JAの売り控え、投機的買い占めも懸念材料。専門家は、今後の米市場の展望と消費者の適切な選択を促す。価格変動の要因、政府の対策、安定供給への道を探る。

政府の対応と備蓄米放出

米価高騰対策!政府備蓄米放出、価格への影響は?

価格抑制、農協の対応や投機も影響。

この記事は、米価高騰に関する情報を得られる記事のようですね。

会員限定という点が気になります。

✅ この記事は、2025年5月22日17時40分に公開された長野県の農林水産に関する記事である。

✅ 記事は会員限定となっており、ログインまたは新規登録しないと全文を読むことができない。

✅ 中日BIZナビ会員になると、すべての記事が読み放題になるなどの特典がある。

さらに読む ⇒中日BIZナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/106701/政府による備蓄米放出は、価格抑制に繋がる可能性はありますが、それだけでは解決しない問題もあるということですね。

色々な側面を考慮する必要がありそうです。

政府は、米価高騰に対処するため、備蓄米の放出を決定しました。

2025年4月までに決定された31万トンに加え、新たに30万トンが放出され、3年間の需給ギャップを埋める見込みです。

小泉進次郎農林水産大臣の就任後、備蓄米の販売が開始され、コメ価格高騰の終息が注目されています。

しかし、備蓄米放出は単に価格を下げるだけではなく、様々な影響を及ぼします。

キヤノングローバル戦略研究所の山下氏の見解によると、農水省が備蓄米を放出しても、農協が売り控えれば価格は下落しません。

また、投機的な買い占めによって価格が暴落する可能性も示唆されています。

政府備蓄米の放出は、食料の安定供給と国家の安全保障を目的としており、市場の需給バランスや米価に重要な影響を与えます。

過去の事例では、価格高騰時に備蓄米が放出され、価格の抑制に貢献しました。

備蓄米を出すだけじゃ、価格は安定しないんだね。色々難しいんだなぁ。

価格変動要因と今後の展望

2025年のコメ価格、変動の鍵は?

備蓄米以外、3400-4200円/5kgで変動。

2025年の米価格の変動要因と今後の展望について解説します。

備蓄米以外のコメの取引状況によって3400円から4200円で変動する可能性がある、ということですね。

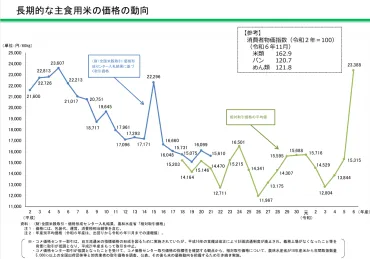

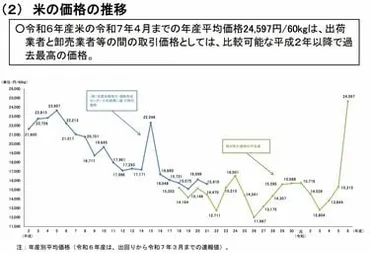

✅ 2024年の米の価格は、2023年と比較して約1.5倍に高騰し、消費者物価指数でも大幅な上昇が記録された。

✅ 価格高騰の主な要因は、前年の猛暑による米の供給不足と、肥料やガソリン価格の高騰などによる生産コストの上昇である。

✅ 2025年の米価格は、生産量の増加が見込まれるものの、需要の高まりとインフレの影響から、2024年以前の水準に戻る可能性は低いと予測されている。

さらに読む ⇒ファイナンシャルフィールド出典/画像元: https://financial-field.com/living/entry-365180今後の米価は、気候変動や国際情勢、政府の政策など、様々な要因に左右されるということですね。

私たち消費者は、常に情報を収集し、状況を注視していく必要がありそうです。

2025年6月から9月にかけての価格は、備蓄米以外のコメの取引状況により3400円から4200円/5kgで変動する可能性があります。

令和7年産の作付け意向では、作付面積と生産量が増加する見込みです。

しかし、安定的な価格を維持するためには、令和8年産のコメ増産に向けた準備が最重要課題となります。

価格変動には、気候変動の影響、国際的な穀物価格の変動、政府の政策動向なども影響します。

メディアではJAや農家の売り惜しみ、米卸や流通業者の買い占め、政府の備蓄米放出遅延などが陰謀論として指摘されていますが、データに基づくと、複雑な現実を単純化していると結論付けられています。

2023年の記録的な猛暑による収穫量と品質の低下が価格高騰に大きく影響を与えていることが判明しており、今後の状況を注視していく必要があります。

これからは、情報戦だね。政府の政策も重要だけど、結局は、自分の目で見て判断しないと損するってことだ。

米市場の安定供給に向けて

米の流通安定化、政府の対策とは?

備蓄米の売買や価格調査実施。

米の流通安定化に向けた政府の対策と、今後の米市場の展望について解説します。

政府備蓄米の買戻し条件付売渡しや、店頭価格調査が行われているということですね。

公開日:2025/05/29

✅ 2024年産のコメ価格が高騰しており、2025年5月時点で小売価格は5kgあたり4000円を超えている。

✅ 価格高騰の要因は、昨夏の猛暑による減収と、増加した訪日観光客による外食需要の増加による需給逼迫である。

✅ 政府は備蓄米21万トンを市場に放出したが、小売に届いた量が少なく、効果が薄かったため、放出方法の大転換を決断した。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/880603?display=b政府は様々な対策を講じているようですが、消費者は、それらの情報を正しく理解し、自分の状況に合わせて判断することが重要、ということですね。

米の流通安定化に向けて、政府は対策パッケージを実施しています。

具体的には、政府備蓄米の買戻し条件付売渡しや、政府備蓄米を含む複数原料米等の店頭価格調査が行われています。

これらのデータは、PDF形式で詳細に提供され、安定供給に向けた取り組みが可視化されています。

消費者は、価格変動や放出状況を考慮し、備蓄米購入のメリットとデメリットを理解した上で、自身の状況に合わせた選択をすることが求められます。

専門家は、備蓄米の重要性と今後の米市場の展望について言及し、消費者に適切な情報を提供することが重要であると述べています。

令和6年産水稲の収穫量は679万2000tと見込まれ、前年産より増加しています。

作況指数は101と平年並みで、1等米比率は75.9%となっています。

政府も頑張ってるみたいだけど、結局は、自分の目で見て、値段とか質とか、ちゃんと見極めなきゃ損するってことだね!

米価高騰の問題は、様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かりました。

消費者は、常に情報を収集し、賢く選択していくことが重要ですね。

💡 2025年の米価高騰は、複合的な要因が絡み合った結果であり、今後の価格変動にも注意が必要です。

💡 政府の対策と消費者の行動が、今後の米市場に大きな影響を与えるでしょう。

💡 米市場の安定には、生産、流通、消費、それぞれの立場の理解と協力が不可欠です。