米不足、米価高騰の真相!2025年米市場はどうなる?2025年米価格高騰の全貌

2025年、米価格は過去最高値を更新。猛暑による減産、需要回復、流通変化が複合的に影響し、家計を圧迫。政府備蓄米放出も効果限定的?JAの売り控え、投機的買い占めも懸念材料。専門家は、今後の米市場の展望と消費者の適切な選択を促す。価格変動の要因、政府の対策、安定供給への道を探る。

💡 2025年の米価格高騰の背景には、2023年の猛暑による収穫量減少、需要の急回復、流通経路の変化など、複合的な要因が存在します。

💡 米の供給と需要のバランスが崩れ、流通構造の変化も価格高騰に拍車をかけています。特に、JAを通さない直接取引の増加が影響しています。

💡 政府は備蓄米放出で対応していますが、その効果や影響には様々な意見があります。今後の米市場の安定には、更なる対策が必要となるでしょう。

それでは、米価高騰の問題について、詳しく見ていきましょう。

2025年、高騰する米価の背景

米価格高騰の背景は?2025年の価格は過去最高?

猛暑、需要回復、流通変化が複合的に影響。

2025年の米価高騰の要因を探ります。

コメ不足の背景には、買い占めや農家による直接販売の増加といった要因も考えられます。

✅ 2024年8月に発生したコメの品薄状態が2025年にも再燃しており、価格高騰が問題となっている。

✅ 「消えた21万トン」という報道は一部ミスリードであり、農家による直接販売の増加や家庭内ストックの増加、消費者の買い占めなどが原因として考えられる。

✅ コメ不足は、マスク不足と同様に消費者の買い占めによって引き起こされる側面があり、店頭に十分な量が供給されれば状況は改善に向かう可能性がある。

さらに読む ⇒野村證券|資産運用のご相談、株式・投資信託・債券をはじめ資産運用コンサルティングの証券会社出典/画像元: https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0305/コメ不足は、マスク不足と同様に消費者の買い占めによって引き起こされる側面がある、ということですね。

店頭に十分な量が供給されれば改善に向かう、というのは希望が持てます。

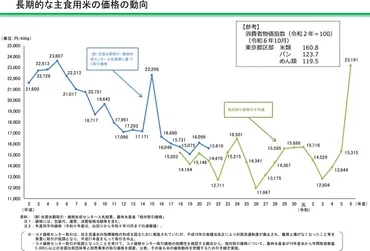

2025年、米の平均価格は5kgあたり4217円と過去最高を記録し、家計を圧迫しています。

この価格高騰は、単一の要因ではなく、複合的な要因が絡み合って発生しています。

主な要因として、2023年の猛暑による収穫量と品質の低下、需要の急回復、そして流通経路の変化が挙げられます。

野村證券の山口正章氏によると、政府の備蓄米放出にも関わらず価格が上昇している背景には、需要の急回復と流通経路の変化が大きく影響しています。

農林水産省のデータによると、2023年度にコメ需要が急回復し、過去20年間で減少傾向にあった需要が急増しました。

また、流通構造の変化も見られ、JAを介さない直接取引が増加しています。

なるほど、米価高騰の背景には、我々消費者の行動も関係しているということですね。目の前の利益に飛びつくのではなく、長期的な視点を持つことも重要だ。

供給と需要のバランスと流通の変化

2024年の米価格高騰!原因は?

供給減少と需要回復、流通変化。

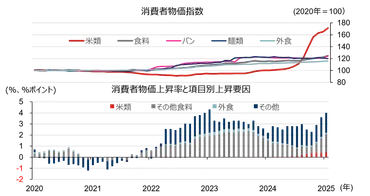

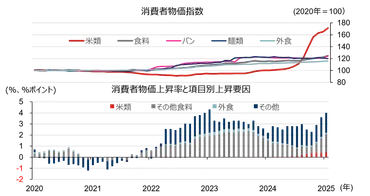

米の価格上昇の要因には、JAによる概算金の引き上げ、消費者物価指数(米類)の上昇、及び集荷競争の激化など様々な要因が挙げられますね。

✅ 10月の米の相対取引価格は、9月比で5%上昇し、前年同月比では57%上昇し、1993年の大凶作に次ぐ高値となった。

✅ 価格上昇の要因は、JAによる概算金の引き上げ、消費者物価指数(米類)の上昇、及び集荷競争の激化などが挙げられる。販売数量は増加している一方、消費者の米の購入は減少傾向にある。

✅ 10月25日現在の主食用米の予想収穫量は9月より下方修正されたものの、前年産よりは多く、年末にかけての販売動向と、精米歩留まりなどが今後の価格に影響を与える可能性がある。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/11/241120-77789.php2024年の供給量が増加したにも関わらず、価格が上昇しているという点が興味深いですね。

供給と需要のバランスが崩れていることがよく分かります。

2024年の供給量は増加したものの、価格は高止まりし、店頭での品不足が生じました。

この状況は、2024年産米が出回り始めても変わらず、小売店は価格を下げなくても売れる状況でした。

米の需要供給曲線は、供給と需要が価格に対して非弾力的という特徴があり、2024年は、供給量の減少(供給曲線の左シフト)により、均衡価格が4000円程度に上昇し、均衡する数量も減少しました。

流通の変化として、集荷業者を経由しない流通が増加しており、政府の価格抑制策が効きにくくなっています。

JA経由の流通から、生産者と卸売業者の直接取引が増加し、市場の複雑化が進んでいます。

転売業者の買い占めも一部で指摘されましたが、主要因は需要の回復です。

農林水産省の調査によると、生産者、卸売業者、末端の在庫は増加している一方で、集荷業者の在庫は大きく減少しており、流通構造の変化を裏付けています。

供給が増えても価格が下がらないってことは、やっぱり需要が強いってことだべさね。消費者の購買意欲もすごいけど、転売ヤーとかも絡んでるんかな~。

次のページを読む ⇒

米価高騰に対処!政府が備蓄米放出へ。需給ギャップを埋める一方、価格変動や陰謀論も。専門家は市場分析と情報提供を重視。消費者は賢く選択を。