富士山噴火?リスクと備えを徹底解説!~活火山、地震、降灰から身を守るには?~富士山噴火:過去の噴火と現在の火山活動、そして私たちができる対策とは

霊峰富士、その美しい姿の裏に潜む活火山の脅威。300年ぶりの噴火に備え、過去の噴火履歴を紐解き、最新の監視体制と対策を解説。火山灰による健康被害、ライフラインへの影響、避難経路の確認など、首都圏を含む日本全体で強化される対策とは? 噴火の予兆、事前の備え、そして私たちができること。富士山噴火のリスクと対策を徹底解説します。

噴火の予兆と予測の難しさ

富士山の噴火、いつ起きるか予測できる?

正確な予測は、まだ難しい。

地殻深部のモニタリング技術の進歩により、噴火の予兆を捉えることが可能になってきました。

しかし、正確な予測は依然として難しいようです。

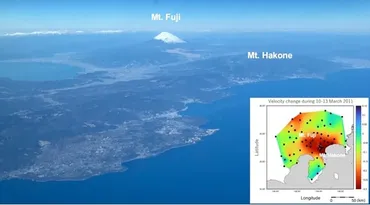

✅ 東京大学の研究グループは、微動を用いた地殻深部のモニタリング手法を開発し、地震が火山活動に与える影響を高い時間解像度で調べられるようにした。

✅ この手法により、2011年の東北地方太平洋沖地震の際に、富士山や箱根直下で水圧が上昇していたことや、火山地域では地震前の水圧に戻りにくいことが明らかになった。

✅ 地殻深部の情報と地表のモニタリングデータを統合することで、より正確な火山活動のモニタリングが可能になると期待される。

さらに読む ⇒東京大学工学部・工学系研究科出典/画像元: https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2024-02-27-001噴火の予兆を捉えるための技術は進歩していますが、正確な予測は困難という現実があります。

日々の監視体制を強化し、より精度の高い予測を目指すことが大切ですね。

富士山の噴火サイクルは過去の噴火履歴から推測できますが、噴火時期の正確な予測は困難です。

富士山は活火山であり、数百年おきに噴火を繰り返してきました。

現在の活動状況は、地震計、火山ガス観測、地殻変動などによって監視されています。

これらのデータは、噴火の予兆を探るために用いられますが、確実な予測には至っていません。

近年はモニタリング技術の進歩により、詳細な観測が可能になり、突発的な噴火のリスクを減らすための対策が進んでいます。

しかし、噴火サイクルの正確な予測は依然として難しい状況です。

噴火の予測って難しいんだね…でも、モニタリング技術が進歩してるのは心強いね!

火山災害への備え - 桜島の教訓

火山噴火!最も危険な現象は?迅速な避難、間に合う?

火砕流!迅速避難が不可欠!

桜島の事例から、火山災害への具体的な備えについて学びましょう。

退避壕や克灰袋など、日々の生活に取り入れられる対策があります。

公開日:2023/07/20

✅ 鹿児島県桜島には、噴火による被害から逃れるための退避壕が島内に32ヶ所設置されており、一時的な避難場所として機能している。

✅ 桜島では、1914年の大噴火など過去に大規模な噴火が起きており、現在も活発な火山活動が続いているため、島民は常に噴火の危険と隣り合わせで生活している。

✅ 島民は降灰予報を参考に洗濯物を干すかどうかを決めたり、小中学生は登下校時にヘルメットを着用したりするなど、日常的に火山活動に対する備えをしている。

さらに読む ⇒朝日新聞GLOBE+:世界のいまを伝えるウェブメディア出典/画像元: https://globe.asahi.com/article/14959948桜島の事例のように、日々の生活の中で火山灰対策を行うことが重要だと感じました。

避難場所の確認や、いざという時の行動計画など、事前に準備しておくことが大切ですね。

富士山などの火山が噴火した場合、噴石、火砕流、溶岩流、土石流、火山灰などの被害が想定されます。

特に火砕流は非常に危険で、迅速な避難が不可欠です。

火山灰は、皮膚への炎症、呼吸器系の不快感、目への角膜障害などの健康被害を引き起こす可能性があります。

ライフラインや交通機関にも影響を与え、浄水場の利用停止、停電、車のスリップ、交通機関のマヒなどが起こる可能性があり、事前の備えが重要です。

活火山である桜島を抱える鹿児島市では、火山灰対策が生活の一部となっており、退避壕や克灰袋などの対策が日常的に行われています。

5月29日には灰雨が発生し、車や服が汚れるなど、その影響は身近なものとなっています。

内閣府は避難指針をまとめ、気象庁は火山灰警報を導入するなど、国レベルでの対策が進められています。

なるほど、桜島の人たちは、すごいね。日頃から対策をしっかりやってるんだ。それを見習って、うちも家族で話し合っておかないと!

富士山噴火への備えと今後の課題

富士山噴火に備え、私たちができることって何?

情報収集と避難経路・場所の確認!

首都圏での降灰を想定した対策や、今後の課題について考えます。

住民一人ひとりができること、そして社会全体で取り組むべきことは何でしょうか。

公開日:2025/04/20

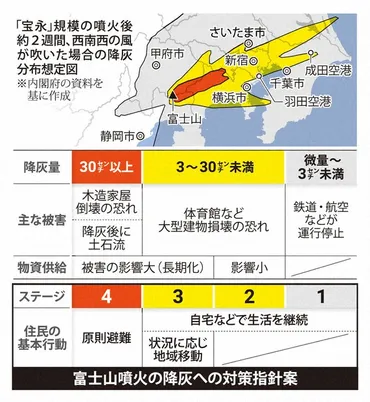

✅ 内閣府の有識者検討会は、富士山の大規模噴火で首都圏に降灰が予想される場合の住民行動の基本方針として、「できる限り降灰区域内にとどまり、自宅などで生活を継続する」ことを提言する報告書を公表しました。

✅ 政府はこの報告書を近く自治体への指針として通知し、自宅待機に必要な備蓄や大量の灰の処理などが課題となります。

✅ 富士山は過去に頻繁に噴火しており、大規模噴火が起きた場合には、火口周辺だけでなく首都圏にも大量の降灰が見込まれています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250321/k00/00m/040/046000c首都圏での降灰を想定した対策は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。

情報収集と事前の備えが、いざという時に役立つことを再認識しました。

富士山周辺の住民や観光地では、定期的な防災訓練と情報提供が行われ、万が一の噴火に備えています。

富士山の噴火リスクは常に存在しますが、監視体制と研究の進展により早期対応が可能になりつつあります。

内閣府による避難指針や気象庁による火山灰警報の発令など、首都圏を含む日本全体で対策が強化されています。

過去の噴火の教訓を踏まえ、日頃から火山に関する情報に関心を持ち、いざという時の避難経路や避難場所の確認など、事前の備えをすることが重要です。

継続的な科学的研究と監視が、今後の噴火への備えとして重要です。

富士山の噴火リスクについて、改めて考える良い機会になりましたね。日頃から情報を集めて、いざという時に落ち着いて行動できるように、備えをしておかなきゃ。

富士山噴火のリスクと対策について、様々な視点から掘り下げてきました。

事前の備えが重要であることを改めて認識し、日々の生活に活かしていきましょう。

💡 富士山は活火山であり、噴火のリスクが常に存在します。日頃から情報収集を行い、避難経路などを確認しておきましょう。

💡 過去の噴火の教訓から学び、噴火の予兆を捉えるための監視体制、モニタリング技術の重要性を理解し、早期避難の準備を。

💡 火山災害への備えとして、日頃から防災意識を高め、避難場所や連絡手段を確認しておくことが重要です。