富士山噴火?リスクと備えを徹底解説!~活火山、地震、降灰から身を守るには?~富士山噴火:過去の噴火と現在の火山活動、そして私たちができる対策とは

霊峰富士、その美しい姿の裏に潜む活火山の脅威。300年ぶりの噴火に備え、過去の噴火履歴を紐解き、最新の監視体制と対策を解説。火山灰による健康被害、ライフラインへの影響、避難経路の確認など、首都圏を含む日本全体で強化される対策とは? 噴火の予兆、事前の備え、そして私たちができること。富士山噴火のリスクと対策を徹底解説します。

💡 富士山は活火山であり、噴火のリスクが常に存在します。過去の噴火の教訓から、早期の避難と日頃からの備えが重要です。

💡 噴火警戒レベル、南海トラフ地震など、複合的なリスクを考慮した避難計画が必要です。降灰による被害も想定し、対策を。

💡 過去の噴火事例から学び、噴火の予兆を捉えるための監視体制やモニタリング技術の重要性を理解しましょう。

それでは、まず日本の火山と富士山の現状から見ていきましょう。

富士山が抱えるリスクと、私たちが知っておくべき情報について解説します。

日本の火山と富士山の今

富士山、いつ噴火する?活火山の脅威と対策とは?

噴火リスクあり。監視体制を整え、予兆に注意。

富士山噴火に備えるために、噴火警戒レベルや避難計画について知る必要があります。

早期避難のための情報収集も不可欠です。

✅ 富士山噴火に備え、噴火警戒レベルや南海トラフ地震などの情報を参考に、事前の避難行動を徹底することが重要。

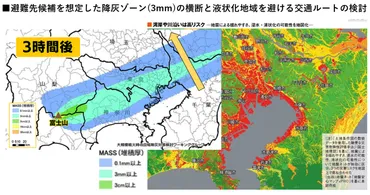

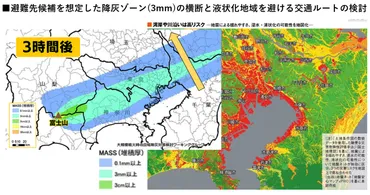

✅ 降灰が発生した場合、短時間で交通機関やライフラインが麻痺し、数日以内に食糧不足に陥る可能性があるため、早期避難が不可欠。

✅ 首都圏では、噴火発生から2週間後までに最大で人口の約6割が避難を余儀なくされると試算されており、政府は避難計画を検討している。

さらに読む ⇒未来ecoシェアリング出典/画像元: https://miraiecosharing1.com/page-19146/富士山の噴火と、それに対する首都圏の避難計画について、改めて考える機会になりました。

早期避難の重要性を再認識し、日頃から情報収集に努めたいと思います。

日本には111の活火山があり、その一つが富士山です。

富士山は、その美しい姿で多くの人々を魅了し、古くからの信仰の対象でもあります。

しかし、活火山である以上、噴火のリスクは常に存在します。

富士山は約300年間噴火していませんが、過去には、800〜802年の延暦噴火、864〜865年の貞観噴火、そして1707年の宝永大噴火など、大規模な噴火が起きてきました。

近年では、2012年に噴気が確認され、地震活動の活発化も見られています。

現在、気象庁は富士山の監視体制を整え、日別の地震回数や活動状況を公開しています。

噴火の前には地震活動の活発化など、何らかの予兆が見られる可能性があり、早めの対応が重要です。

なるほど。噴火だけでなく、地震やそれ以外の複合的なリスクも考慮して、事前に避難計画を立てておくことが重要ですね。さすが、政府も本腰を入れて対策を検討してるみたいだね!

過去の噴火と富士山の活動

富士山の過去の噴火、人々の生活にどんな影響?

農地被害、家屋埋没、魚への影響など。

宝永大噴火の爪痕は、今もなお教訓として活かされています。

過去の噴火から学ぶべき点は多く、現代の私たちが取るべき対策へと繋がります。

公開日:2024/11/22

✅ 宝永大噴火では、降灰による経済的打撃や呼吸器への影響、農業への深刻な被害が発生し、当時の人々は咳に悩まされた。

✅ 特に酒匂川流域では、火山灰の堆積による氾濫が発生し、復興には大岡忠相が抜擢した田中休愚による治水工事が必要となった。

✅ 小田原藩では、米の収穫量が噴火以前に戻るまで90年近くを要し、その被害の深刻さを物語っている。

さらに読む ⇒ 2ページ出典/画像元: https://bushoojapan.com/jphistory/edo/2024/11/22/117492/2過去の噴火による様々な被害を知り、改めてその恐ろしさを感じました。

噴火場所や噴火様式によって被害の形も異なり、多角的な視点から対策を講じる必要性を感じます。

富士山の有史以降の火山活動は、噴火と地震、噴気、鳴動などの多様な現象を伴い、広範囲にわたる被害をもたらしてきました。

過去の噴火では、降灰による農地への被害、溶岩流による家屋埋没、湖の魚への影響など、様々な形で人々の生活に影響を与えました。

特に1707年の宝永大噴火はVEI5の大規模噴火で、江戸時代に広範囲な降灰をもたらし、社会に深刻な影響を与えました。

噴火場所は山腹や山頂など多岐にわたり、溶岩流出、スコリア降下、プリニー式噴火など、多様な噴火様式が確認されています。

過去の噴火のデータは、年代、噴火場所、噴火様式、噴出物量、被害状況などを詳細に記録されており、今後の噴火に対する備えを強化するための貴重な情報源となっています。

過去の噴火の記録を詳細に調べることで、今後の対策に役立てられるんだね。すごい。昔の人の記録って、ほんとにすごいね!

次のページを読む ⇒

富士山噴火に備えよう! 過去の噴火から予測は困難だが、監視体制は進化中。噴火時の被害と対策、日頃の備えが命を守る。首都圏も含む、日本の火山対策を解説。