2024年 米価高騰の背景と対策は?価格上昇の要因と今後の展望を徹底解説!米の価格高騰、その原因と対策を徹底分析!消費者と生産者への影響、政府の対応と課題とは?

米価高騰の裏側を徹底解剖!2024年産米の価格上昇は、減反、インバウンド需要、物流費高騰など複合的な要因が絡み合う。政府の備蓄米放出も効果は限定的?JA農協と民間業者の対立、流通の抱え込み、そして消費者を苦しめる「超過利潤」の実態を暴く。生産者と消費者の双方を救う、持続可能な米価格のあり方とは?

価格形成の不均衡と流通の問題点

米の小売価格、なぜそんなに高いの?超過利潤の理由は?

超過利潤と流通コスト、問題が複合的に影響。

では、米の価格形成についてです。

生産者から消費者へ、色々な要素が価格に影響を与えているんですね。

土地の条件によって価値が異なったり、農業特有の事情もあるようです。

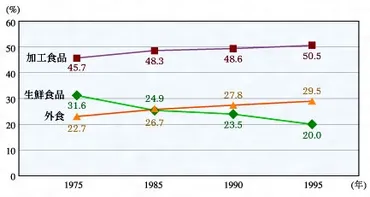

✅ 農産物価格は、生産者価格から消費者価格に至るまで様々な価格構成要素によって形成され、経済発展と共に加工・流通コストが増大する傾向がある。

✅ 農業では土地の条件差により生産物の価値水準が不均等になり、優良な土地では超過利潤が発生し、差額地代が生じる。また、土地所有の独占に基づき絶対地代が発生する場合もある。

✅ 農業は自然に依存し、主に家族労働力を基盤とする小農経営が中心であり、工業的な生産とは異なる特性を持つ。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9%E4%BE%A1%E6%A0%BC-1575761米の小売価格には、超過利潤が発生している部分があるんですね。

農水省の調査結果も興味深いですね。

流通の問題や物流コストの上昇も、米価高騰に拍車をかけているようです。

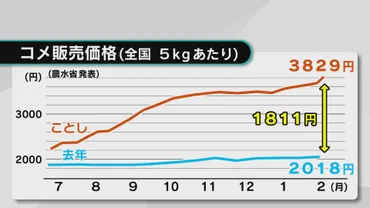

米の小売価格は、相対取引価格に連動して上昇する部分と、それ以上の「超過利潤」が発生している部分が混在しています。

農水省の調査によると、スーパーでの米5kgの小売価格は4172円であり、相対取引価格、流通コスト、平均的利益からは説明がつかない約1200円の「超過利潤」が推測できます。

横浜国大名誉教授の田代洋一氏は、政府の米価高騰への対応の遅れを批判し、消費者と生産者の「値ごろ感」に基づいた価格設定の重要性を指摘しています。

流通の問題点としては、集荷業者の確保不足、一部業者の米の抱え込みなどが挙げられます。

また、物流2024年問題による輸送費上昇や人件費増加もコストを押し上げており、米価高騰に拍車をかけています。

超過利潤なんて言葉聞くと、なんか腹立つわね。スーパーとか、もっと安く売れるんじゃないの?消費者のこと、全然考えてないわね。

備蓄米放出の影響と長期的な視点

備蓄米放出で米価はどうなる?長期的な影響は?

一時的な価格下落、しかし長期的な効果は限定的。

続いては、備蓄米放出が市場に与える影響についてです。

短期的には価格の下落が期待できますが、長期的な視点で見ると、様々な課題が浮き彫りになります。

✅ 農林水産省は、米の価格高騰を受けて、備蓄米21万トンを放出し、流通量を増やして価格の安定を図ることを発表しました。

✅ 米穀店や農家からは、備蓄米の放出に期待の声がある一方で、流通の問題を指摘する声もあり、価格の下落が一時的になる可能性も示唆されています。

✅ 備蓄米は3月上旬に入札、中旬に集荷業者に引き渡され、3月下旬ごろから店頭に並ぶ見込みで、その後の価格動向が注目されています。

さらに読む ⇒TOSオンライン出典/画像元: https://tosonline.jp/news/20250221/00000009.html備蓄米放出は、あくまで一時的な措置ということですね。

本質的な問題が解決されない限り、いずれ価格は再上昇する可能性も。

農家の収益減少や流通の透明性も課題です。

備蓄米の市場放出は、短期的には価格の下落を期待できますが、長期的な効果は限定的となる可能性があります。

過去の事例では、一時的な価格下落が見られたものの、その後安定しました。

備蓄米の放出は、価格変動の要因の一つではありますが、新米やブランド米の価格への影響は小さく、需給バランスや政策介入によって市場は安定傾向にあります。

安価な備蓄米の放出は、市販米全体の価格を下げる圧力となりますが、新米やブランド米は、鮮度、ブランド力、品質の保証から、価格を維持しやすい傾向にあります。

長期的には、備蓄米放出は一時的な措置に過ぎず、本質的な流通問題が解決されない限り価格は再上昇する可能性、農家の収益減少による生産意欲低下の懸念、流通の透明性確保の必要性といった課題があります。

備蓄米の放出だけじゃ、根本的な解決にはならないってことか。長期的な視点で見ると、もっと色々な対策が必要になってくるってことだな。

持続可能な米価形成に向けて

米の価格、どう決める?生産者と消費者の納得解は?

コストと「値ごろ感」のバランスがカギ!

最後に、持続可能な米価形成に向けて、どのような対策が考えられるのかを見ていきましょう。

生産者と消費者の双方にとって、納得のいく価格形成とは何でしょうか。

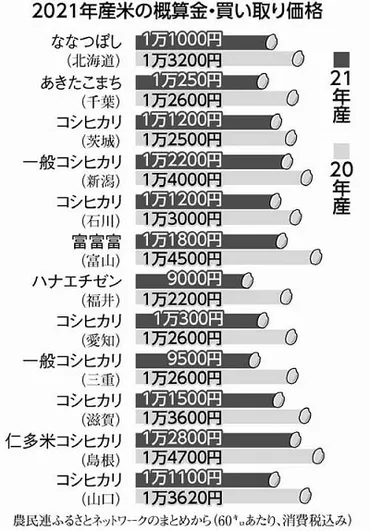

✅ 2021年産米の買い取り価格が前年比で2~4割下落し、農家の経営を圧迫している。原因はコロナ禍による需要減少と過剰在庫。

✅ 日本共産党や農民連は、政府に対して過剰在庫の買い上げ、生活困窮者への供給、ミニマムアクセス米の輸入中止などを求めている。

✅ 農民連は、菅政権の対策を批判し、政府の責任で市場隔離などの対策を講じることや、総選挙で政権交代を訴えている。

さらに読む ⇒日本共産党出典/画像元: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-09-03/2021090301_03_0.html生産者と消費者のバランスを考慮した価格設定、市場メカニズムの改善、そして政府による直接支払い制度など、様々な提案がされています。

生産性の向上も重要ですね。

生産者と消費者の双方にとって納得のいく価格形成のためには、コストを考慮した価格形成が重要です。

JA常陸の秋山組合長の意見を参考に、生産者の適正な米価と消費者の「値ごろ感」のバランスを考慮した価格設定の必要性が提案されています。

具体的には、市場メカニズムに基づく相対取引価格の改善、消費者から見た「値ごろな生産者米価」の設定などが提言されています。

また、政府による直接支払い制度の導入など、具体的な制度設計も提案されています。

生産性の向上や実質賃金の引き上げを通じて、消費者と生産者の双方を支える政策が必要とされています。

生産者も消費者も納得できる価格って、難しいけど大事だよね。政府も、もっとちゃんと対策してほしいわ。生産者のこと考えて、もっと買い上げてあげてもいいんじゃない?

本日の記事では、米価高騰について、様々な角度から見てきました。

価格上昇の背景、政府やJA農協の対応、そして今後の課題と展望。

これからの食卓を支えるためにも、私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、考えていくことが大切ですね。

💡 米価高騰は、減反、気候変動、需要増など複合的な要因が原因。

💡 政府やJA農協の対応は、長期的な視点で見ると課題も。

💡 持続可能な米価形成には、生産者と消費者のバランスを考慮した価格設定が必要。