2024年 米価高騰の背景と対策は?価格上昇の要因と今後の展望を徹底解説!米の価格高騰、その原因と対策を徹底分析!消費者と生産者への影響、政府の対応と課題とは?

米価高騰の裏側を徹底解剖!2024年産米の価格上昇は、減反、インバウンド需要、物流費高騰など複合的な要因が絡み合う。政府の備蓄米放出も効果は限定的?JA農協と民間業者の対立、流通の抱え込み、そして消費者を苦しめる「超過利潤」の実態を暴く。生産者と消費者の双方を救う、持続可能な米価格のあり方とは?

💡 2024年の米価高騰は、減反政策、気候変動、需要構造の変化など複合的な要因が原因。

💡 政府やJA農協は対策を講じているものの、長期的な効果や課題も存在する。

💡 価格形成の不均衡や流通の問題点、持続可能な米価形成に向けた取り組みについても言及。

今回の記事では、米価高騰の現状と背景、政府やJA農協の対応、価格形成の問題点などを詳しく解説していきます。

まずは、米価高騰の現状について見ていきましょう。

2024年 米価高騰の現状と背景

米価高騰の理由は?家計を圧迫する原因は?

生産減、インバウンド需要、物流費増など。

皆様、本日は米価高騰について一緒に考えていきましょう。

米不足が深刻化し、家計にも大きな影響が出ています。

供給面と需要面、そして在庫管理の問題が複雑に絡み合っているんですね。

✅ 近年、米不足が深刻化しており、減反政策、気候変動、高齢化による供給力の低下、需要構造の変化、在庫管理の不備など、様々な要因が複雑に絡み合っている。

✅ 供給面では減反政策や気候変動、高齢化が影響し、需要面では食生活の変化、人口減少、インバウンド需要が影響している。また、在庫管理の不備も問題となっている。

✅ 米の安定供給のためには、生産・消費両面での対策に加え、柔軟な政策、在庫管理の強化、迅速な需給調整体制の構築が不可欠である。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/goldonline_68904/減反政策や気候変動の影響、さらにはインバウンド需要の増加も米価を押し上げているんですね。

JA農協の減反強化や流通業者の価格設定も、消費者には厳しい状況です。

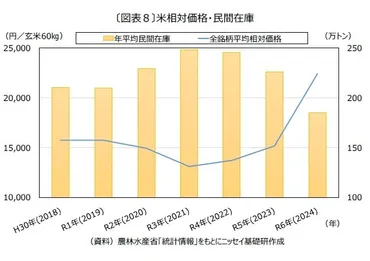

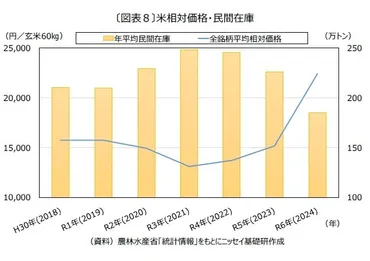

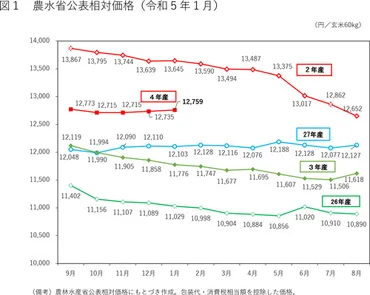

2024年産米の相対取引価格は平均2万4383円でしたが、小売価格はそれ以上に高騰しており、消費者の家計を圧迫しています。

この価格上昇の背景には、減反による生産量の減少、高温障害、インバウンド需要の増加、物流コストの上昇、一部流通業者の買い控えなど、複合的な要因が絡み合っています。

特にJA農協は減反を強化し、生産量を抑制してきた結果、米価は上昇傾向にあります。

また、米卸やスーパーが販売数量の調整や品切れ回避のために価格を高く設定している可能性も指摘されています。

なるほど。減反による生産量抑制は、まさに供給側の問題ですね。それに、インバウンド需要や物流コストの上昇も加われば、価格上昇は避けられない。企業の経営者としても、この問題は他人事ではありませんね。

政府とJA農協の対応と課題

米価高騰、政府の対策は?長期的な効果は期待できる?

備蓄米放出と追加放出。効果は限定的予測。

次に、政府とJA農協の対応について見ていきましょう。

22年産米の需給は改善傾向にあるものの、生産コストの上昇は課題として残っています。

✅ 22年産米の需給は改善傾向にあり、販売契約は順調だが、生産コストの上昇が課題となっている。

✅ 23年産米に向けた取り組みとして、計画生産の継続、水田活用米穀等の作付け提案、生産コストの低減、連合会取扱数量の拡大、適正な米価格への理解醸成を重点的に行う。

✅ JAは、担い手支援を強化し、連合会取扱数量の増加を目指し、消費者に米生産の現状と消費拡大の重要性を訴求する。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/closeup/2023/230324-65578.php備蓄米の放出は短期的な価格抑制に繋がるかもしれませんが、長期的な効果は限定的かもしれませんね。

JA農協の対応も組織の利益を優先しているように見え、課題が残りますね。

政府は米価高騰に対応するため、備蓄米の市場放出を決定し、2023年産、2024年産の米を含む合計15万トンを放出しました。

さらに、21万トンを市場に放出する決定も行い、入札方式で集荷業者に提供し、業者が市場に供給、一年以内に政府が買い戻すという仕組みを採用しています。

しかし、専門家は、供給量増加による価格抑制を期待しつつも、過去の事例から長期的な効果は限定的であると予測しています。

農林水産省は、作付け制限緩和を検討する可能性も示唆していますが、JA農協は組織の利益を優先する傾向があり、コメ不足は彼らの意図した結果であるとも言えます。

JAはコメ集荷に苦戦しており、民間業者との価格差が原因でJAの主力商品である特別栽培米「こだわり米」の生産者説明会で参加を辞退する農家が相次いでいるという状況も確認されています。

政府の対策は、一時しのぎって感じだよね。JA農協がコメ集荷に苦戦してるってのも、なんか面白いね。自分たちの都合でコメの値段をコントロールして、うまくいかなくなってるわけだ。

次のページを読む ⇒

米価高騰の裏側を暴く!法外な利益と流通の問題点、政府の対応の遅れを指摘。消費者と生産者の納得価格とは?備蓄米放出の効果と、長期的な課題に迫る。