令和6年の米作はどうなる?価格変動と作付面積の変化を追う!(米、価格、作付)2024年米作の動向:価格上昇、作付面積の増減、今後の展望

2024年の米作、激動の1年!作付面積は増加、供給不足と価格高騰が後押し。農林水産省のデータから、全国・都道府県別の詳細な作況、収穫量、作付状況を徹底分析。未来の米作りはどうなる?主要産地の増産意欲、そして持続可能な農業への道筋を探る。過去データとの比較で、見える米作りの変遷。最新情報で、米作りの今と未来を読み解く!

過去のデータから見る米作りの変遷

米作りの変遷、どう見える?新潟県の強さの秘密とは?

新潟県は常に上位!データ比較で米作り分析。

過去のデータから米作りの変遷を紐解きます。

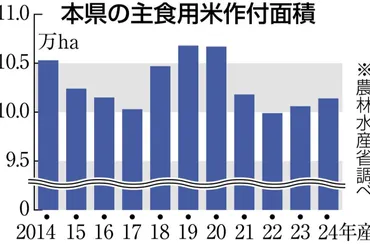

新潟県の作付面積の推移にも注目です。

✅ 農林水産省が発表した2024年産米の都道府県別作付け状況(9月15日時点)によると、新潟県の主食用米の作付面積は前年比0.8%増の10万1400ヘクタールだった。

✅ 主食用米の需要拡大を受け、作付面積は2年連続で増加した。

✅ 県は加工用や飼料用への転換を呼びかけている中、24年産米の目標を1500ヘクタール上回る結果となった。

さらに読む ⇒新潟日報デジタルプラス | 新潟県内のニュース、話題出典/画像元: https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/491527新潟県は常に上位にいるんですね。

過去のデータと比較することで、米作りの変化がよく分かりますね。

過去のデータと比較することで、米作りの変遷が見えてきます。

農林水産省の作物統計調査に基づき、2012年、2022年、2023年、そして2024年の4つの年の米収穫量データが比較されています。

各年の都道府県別の収穫量がランキング形式で示されており、新潟県が常に上位を占めています。

また、作付面積率、1人当たり収量なども分析の対象となり、米作りの現状を把握するための貴重な情報源となっています。

これらのランキングは、農業関係者、研究者、政策立案者にとって、米作りの現状を把握し、将来の展望を描くための重要な情報源となります。

各都道府県の米作りの特徴や課題を比較分析し、地域ごとの農業戦略や持続可能な農業のあり方を探求する上で役立ちます。

昔より、機械化が進んで楽になったのかしら? お米作りも大変なんだろうね。

作付計画を支援する情報公開

米作付計画の進捗、どこで確認できる?

農水省データで、地域別に確認可能。

作付計画を支援する情報公開についてです。

地域の状況を把握することが重要ですね。

公開日:2025/06/27

✅ 兵庫県丹波市において、米価高騰を背景に主食用米の作付け面積が7年ぶりに増加する見込みだが、その増加率は約2%と緩やかである。

✅ 米価高騰が生産継続を後押しし、主食用米の生産者数の減少幅は縮小。飼料用米や他の作物の転換も見られるが、資材高騰や労働力不足など、環境が整わない現実もある。

✅ 一部の生産者は価格変動に左右されず、既存の取引先を重視する姿勢を示している。最終的な作付面積の集計結果は7月に判明する予定。

さらに読む ⇒丹波新聞 - 井戸端会議の主役になれる出典/画像元: https://tanba.jp/2025/06/%E4%B8%BB%E9%A3%9F%E7%94%A8%E7%B1%B3%E4%BD%9C%E4%BB%98%E3%81%91%E5%BE%AE%E5%A2%97%E3%80%80%E9%AB%98%E5%80%A4%E3%82%82%E6%80%A5%E6%BF%80%E3%81%AA%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%81%AA%E3%81%97%E3%80%80%E7%94%9F/作付計画を支援する情報が公開されているのは、生産者の方々にとって心強いですね。

PDF形式で提供されているのも、見やすくて良いと思います。

農林水産省は、主食用の米や戦略作物の作付意向と作付状況に関する詳細なデータを公表しており、産地・生産者が主体的に作付計画を立てられるよう支援しています。

令和2年産、令和元年産、平成30年産の作付状況に関するデータがPDF形式で提供され、各ファイルの2月末、4月末、6月末時点での情報から作付計画の進捗状況を把握できます。

これらのデータは、全国の地域農業再生協議会別に分類されており、地域ごとの特性や動向を把握することが可能です。

生産者が主体的に計画を立てられるように支援するのは、素晴らしい取り組みだな!

今後の米作の展望

米作どうなる?2025年産の作付面積拡大の背景は?

供給不足と価格高騰が背景に、増産意欲が高まっている。

今後の米作の展望についてです。

2025年産の作付面積意向調査の結果も見ていきましょう。

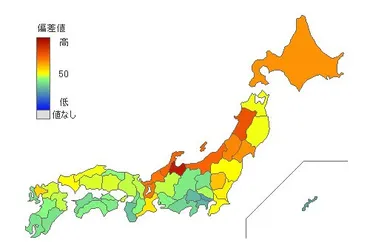

✅ 農林水産省の作況調査に基づき、水陸稲の子実用作付面積を比較したランキングで、富山県が最も広く、東京都が最も狭い。

✅ 全国の米作付面積は1,599,000ha、農業就業人口1人あたり作付面積は0.61haであり、日本海側で作付面積が広い傾向が見られる。

✅ 米作付面積と米生産量の間には高い相関関係があり、土地利用型作物である米は面積が生産量に大きく影響する。

さらに読む ⇒都道府県別統計とランキングで見る県民性 - とどラン出典/画像元: https://todo-ran.com/t/kiji/18693全国的に作付面積が増加傾向にあるのは、明るいニュースですね。

今後の米作の動向に期待しましょう。

今後の米作の展望として、2025年産の主食用米の作付面積に関する意向調査結果が公表されています。

全国の作付面積は増加傾向にあり、特に北海道、東北、北陸などの主要産地で増産意欲が高まっています。

これは、米の供給不足と価格高騰が背景にあると考えられます。

秋田県や新潟県など、多くの道県が作付面積の拡大を表明しており、2024年産からの微増傾向を加速させることが期待されています。

これらの様々な要素が交錯し、米作は変化を続けています。

農林水産省の発表する情報は、今後の米作の動向を把握し、持続可能な農業を推進するための重要な手がかりとなるでしょう。

増産できるのはいいけど、人手不足とか、機械化とか、課題も多いんじゃない?

本日の記事では、米の価格、作付面積、そして今後の展望についてご紹介しました。

今後の米作の動向に注目しましょう。

💡 2024年の米価は上昇傾向、作付面積も増加。

💡 地域ごとの作況の違いや、過去のデータとの比較から見える米作りの変遷。

💡 今後の米作の展望として、2025年産の作付面積増加への期待。