令和6年の米作はどうなる?価格変動と作付面積の変化を追う!(米、価格、作付)2024年米作の動向:価格上昇、作付面積の増減、今後の展望

2024年の米作、激動の1年!作付面積は増加、供給不足と価格高騰が後押し。農林水産省のデータから、全国・都道府県別の詳細な作況、収穫量、作付状況を徹底分析。未来の米作りはどうなる?主要産地の増産意欲、そして持続可能な農業への道筋を探る。過去データとの比較で、見える米作りの変遷。最新情報で、米作りの今と未来を読み解く!

💡 2024年の米の需給は引き締まり、米価格が上昇。外食需要の増加と在庫の減少が主な要因です。

💡 令和6年産水稲の作付面積は増加傾向。国による生産数量目標の配分廃止が影響しています。

💡 2025年産の作付面積に関する意向調査では、全国的に増加傾向。米の供給不足と価格高騰が背景にあります。

それでは、まず2024年の米作の動向から見ていきましょう。

米の需給バランス、価格、そして作付面積について、詳しくご紹介します。

令和6年 米作の動向

2024年米作、何が増加?国の方針転換が影響?

主食用米の作付面積が増加。

米の需給バランス、価格、作付面積の動向を解説します。

外食需要の増加と在庫の減少が米価格上昇の要因です。

公開日:2025/05/29

✅ 2024年の日本の米の需給は引き締まり、米価格が上昇。外食需要の増加や在庫量の減少が主な要因。

✅ 2024年のコメ不足は、記録的な猛暑による品質低下や斑点米カメムシ被害による収量減が原因。

✅ 米取引関係者は今後の米価格上昇を予想。高温耐性品種の育成や新たな栽培技術の導入が課題。

さらに読む ⇒minorasu(ミノラス) - 農業経営の課題を解決するメディア出典/画像元: https://minorasu.basf.co.jp/80497令和6年の米作は、様々な要因が複雑に絡み合っていますね。

価格上昇の背景には、天候不順による収量減も影響しているようです。

2024年の米作は、様々な変化を見せています。

農林水産省の発表によると、令和6年産水稲の作付面積は前年比で増加し、特に主食用米は6年ぶりに増加しました。

これは、国による生産数量目標の配分廃止が影響していると考えられます。

一方、戦略作物の作付面積は減少傾向にあり、飼料用米や米粉用米などでは減少が見られました。

しかし、加工用米やWCS用稲は需要の増加により増加しています。

令和6年9月15日時点での水田における作付状況のプレスリリースでは、全国および都道府県別の詳細な作付状況が公開され、地域農業再生協議会別の情報も提供されています。

また、2025年産の作付面積に関する意向調査結果も公表され、全国の作付面積は増加傾向にあります。

これは、米の供給不足と価格高騰を背景に、主要産地で生産者の増産意欲が高まったことが要因として挙げられます。

なるほど、米価上昇は外食産業には痛手だな。政府はどんな対策を考えているんだ?

令和6年産水稲作況調査結果

令和6年産米、豊作?不作?作況指数と収穫量は?

作況指数は101、収穫量は前年を上回った。

作況指数と収穫量の詳細について見ていきましょう。

地域ごとの作況の違いも明確になっています。

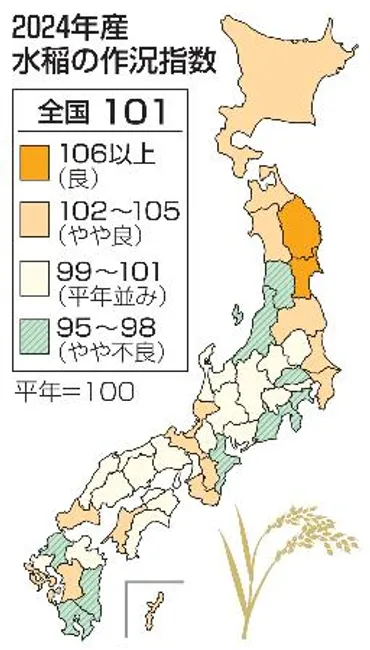

✅ 2024年産水稲の全国の作況指数は101で「平年並み」であることが確定した。

✅ 沖縄県の作況指数は105に上昇し「やや良」となった。

✅ 主食用米の収穫量は679万2千トンで、前年より18万2千トン増加する見込み。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1601152作況指数が平年並みというのは、一安心ですね。

ただ、地域によって差があるというのは、今後の課題になりそうです。

令和6年12月10日、農林水産省より令和6年産水稲の作況調査結果が発表されました。

全国の10a当たり収量は540kgで、北海道や東北地方では平年を上回りました。

一方、北陸地方から九州地方にかけては、一部地域で天候の影響を受け、平年を下回る地域も見られました。

収穫量は734万5000tと前年を上回り、主食用米の収穫量も増加しています。

作況指数は101で、農家が使用するふるい目幅ベースで評価されています。

都道府県別の詳細な収量データも発表されており、地域ごとの作況の違いが明確になっています。

また、陸稲の作付面積、収量、収穫量についてもデータが公開されています。

ただし、沖縄県においては未収穫部分があり、数値が確定するのは令和7年2月となる予定です。

水稲の収穫量が増加傾向にあるのは良いことだね。でも、沖縄はまだ確定してないのか。ちょっと気になるね。

次のページを読む ⇒

米作りの歴史をデータで紐解く!2012年から2024年までの米収穫量を比較。新潟県が常に上位!作付面積や今後の展望も。持続可能な米作りを考えるヒント満載。