日産・ホンダ経営統合破談、その影響とは?(自動車業界再編?)経営統合破談とその後の自動車業界への影響

衝撃!ホンダと日産の経営統合、わずか2ヶ月で破談。2030年売上高30兆円を目指した夢は潰えた。対等統合のはずが、子会社化提案が軋轢を生み、日産の弱点が露呈。破談は日産の経営改革を浮き彫りにし、残された課題は山積み。再建への道は険しく、EV競争、リストラ、外資との提携…日産の未来は?ホンダはどう動く?自動車業界の行方を左右する、衝撃の顛末。

現実:浮き彫りになった課題

日産の経営破綻、その原因は? 将来はどうなる?

財務悪化、収益性低迷。リストラや外資傘下も。

経営統合の破談は、日産の経営状況と課題を浮き彫りにしました。

具体的に見ていきましょう。

✅ 日産とホンダは経営統合に向けて協議を進めていたが、日産の経営悪化とリストラ策の提示の遅れ、ホンダによる子会社化提案に対する日産の反発により、約1ヶ月で破談となった。

✅ 日産の経営悪化は、北米事業の不振や業績予想の修正、大規模な人員・生産能力削減計画の発表、格付けの引き下げなどから明らかになっており、資金繰りへの懸念も生じている。

✅ 破談の原因として、ホンダは日産の経営自立を前提条件とし、具体的なリストラ策を求めたが、日産が提示できなかったこと、また、ホンダが日産の子会社化を提案したことが日産の反発を招いたことが挙げられる。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/company/post_386377.html日産の経営状況が厳しく、統合が難しかったことがよく分かります。

今後の課題も山積みですが、どう乗り越えるのか注目です。

経営統合の協議破談は、日産の経営状況と今後の課題を浮き彫りにしました。

2024年度には800億円の赤字を計上し、収益の見通しも下方修正されるなど、財務的な弱さが露呈。

日産は、収益性の高い高級車の販売低迷、新車開発の停滞、BEV関連の投資の遅れなど、様々な問題を抱えています。

日産の経営体制、特に役員報酬の高さも、統合を難しくした要因の一つです。

ホンダは、売上高、経常利益、営業利益率で日産を上回り、技術面でも優位性を持つ一方、日産は「e-POWER」の北米市場での展開に課題を抱えていました。

専門家からは、日産が単独でこれらの課題を克服するのは難しいとの見解も示され、今後のリストラや外資傘下入りといった事態も懸念されています。

企業の経営って、本当に大変なのね。日産さん、頑張って欲しいわ。

破談の影響と日本自動車産業への影響

経営統合破談で誰が困る?日産は?消費者は?

日産は再建、消費者はメリット減。

破談は、両社のサプライチェーンにも影響を及ぼす可能性があります。

詳しく見ていきましょう。

✅ ホンダと日産は2024年12月に経営統合協議を開始しましたが、2025年6月までの最終合意、2026年8月の持ち株会社設立を目指すも、2025年2月に協議を打ち切りました。

✅ 本件は、ホンダによる日産の子会社化提案に対し、両社のガバナンス体制や力の最大化が難しいという意見が対立し、破談に至ったものです。

✅ 両社のサプライチェーンには多くの共通企業が存在し、経営統合による影響が懸念されていましたが、今回の破談により、サプライヤー各社の動向に変化が生じる可能性があります。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15562624統合破談は、サプライヤーにも影響を与えますね。

様々な企業が関わっているだけに、今後の動向が気になります。

経営統合の破談は、両社のサプライチェーンにも影響を及ぼす可能性があります。

両社には共通するサプライヤーが9242社存在し、その多くが中小企業です。

統合が実現していれば、EV市場での競争力強化やコスト削減、そして日本自動車業界全体の活性化が期待されました。

消費者は、高性能かつ手頃な価格のEV車両、環境対応技術、安全性能の向上といったメリットを享受できる可能性がありました。

しかし、破談により、日産は単独での再建を迫られ、ホンダも独自の戦略を追求することになります。

専門家は、今回の統合破談は、日産の経営効率の低さ、経営改革の必要性を浮き彫りにしたと指摘し、日産の経営陣は、今後の舵取りにおいて、雇用確保を含め、極めて重い責任を負うことになると強調しています。

経営統合が上手くいけば、もっと儲かったはずなのに!残念!でも、日産の経営陣は、この状況をチャンスと捉えて、株価を上げてもらいたい!

未来への道:それぞれの選択

日産、生き残りの鍵は?EV強化と経営改革、どうなる?

EV競争力強化と経営体制改革が急務。

最後に、それぞれの未来への道、今後の展望について解説します。

公開日:2024/12/27

✅ 日産とホンダは、業績悪化に苦しむ日産を救済するため、2026年8月をめどに共同持ち株会社を設立し経営統合する基本合意に至った。三菱自動車も統合交渉への参画を検討している。

✅ この経営統合の背景には、日産の業績悪化と、外資である鴻海による日産買収の動きがあった。鴻海は、シャープ買収の実績もあり、日産のEV技術獲得を狙っていたと見られる。

✅ 両社の経営統合は、EV分野での協業から始まり、車載OSなどの共通化を目指していた。しかし、日産の業績悪化により交渉が停滞していたが、鴻海の動きを受け、急遽資本提携へと進展した。

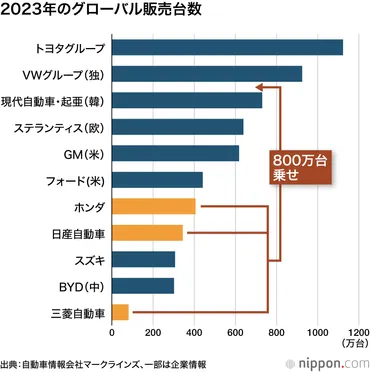

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01092/日産とホンダ、それぞれの選択が、今後の自動車業界を左右することになりますね。

EV市場での競争も激化しそうです。

日産は、単独での生き残りを模索し、EV市場での競争力強化、役員報酬の見直しや経営体制の改革が急務となります。

複数の投資企業との協議も進められており、今後の経営戦略が注目されています。

一方、ホンダは独自の技術力を活かしてEV市場を開拓し、トヨタとの競争を続けながら、グローバル市場での戦略を強化していくことになります。

両社の今後の動向は、日本の自動車産業全体に大きな影響を与えることになります。

日産の経営再建は容易ではなく、今後の提携や、リストラ策、外資傘下入りの可能性も視野に入れながら、新たな活路を見出すことが求められます。

ホンダは、今回の経験を活かし、今後のEV戦略を加速させ、グローバル市場での競争を勝ち抜くことが期待されます。

なるほどね〜。日産は独自路線で行くってこと?ホンダは、トヨタとどう戦うのか、今後も目が離せないわね!

日産とホンダの経営統合は、様々な思惑が交錯し、破談という結果になりました。

今後の各社の動向に注目しましょう。

💡 日産とホンダの経営統合は、2ヶ月で破談。子会社化提案への反発が原因。

💡 破談は日産の経営状況を浮き彫りに。組織リストラや、EV戦略に課題。

💡 両社の今後の選択が、日本自動車産業全体に影響を与える。