ユニチカの事業転換:繊維事業からの撤退と高分子事業への集中は成功する?事業再編と高分子事業への集中

130年の歴史を持つユニチカ、繊維事業から撤退へ。低迷する事業、高まるコスト、激化する競争…複合的要因が背景に。高分子事業へ集中し、セーレンへの事業譲渡で再建を目指す。REVIC支援のもと、雇用維持と地域経済への影響を最小限に。技術革新と経営資源の集中で、新たな成長と黒字化を目指すユニチカの挑戦。

撤退による影響と再建への課題

ユニチカ撤退で何社に影響?雇用はどうなる?

約1.9万社に影響、雇用維持は不透明。

繊維事業撤退による影響と再建への課題についてですね。

公開日:2024/12/07

✅ ユニチカは、長期的な赤字と国際競争激化を理由に、創業からの繊維事業からの撤退を決定し、高分子事業に経営資源を集中する。

✅ 再建のため、官民ファンドREVICの支援を受け、金融支援と債権放棄を通じて財務基盤を強化。約2万社の取引先への影響が懸念されている。

✅ 高分子事業での収益改善が再建のカギとなり、繊維事業撤退による地域経済への影響を最小限に抑えることが課題となる。

さらに読む ⇒サステナビリティをステークホルダーの声で可視化するメディア - coki出典/画像元: https://coki.jp/article/column/42788/ユニチカの撤退は、多くの関係者に影響を与える可能性がある。

従業員の雇用維持や、地域経済への影響を最小限に抑えることが、大きな課題となります。

繊維事業からの撤退は、ユニチカの直接取引先である664社に加え、間接取引先を含めると全国約1.9万社に影響が及ぶ可能性があります。

特に岡崎事業所などの生産拠点が事業整理の対象となるため、周辺地域の経済や雇用への影響が懸念されます。

また、従業員への影響(工場閉鎖、人員削減)、取引金融機関への影響(300億〜400億円規模の債権放棄要請)、ブランドイメージの変化も懸念されます。

今後の課題は、ステークホルダーとの信頼関係を維持し(従業員への説明、取引先との協力)、新規事業での競争力強化です。

ユニチカは「雇用維持に最大限配慮する」としていますが、事業を引き受ける企業が現れるかは不透明な状況です。

繊維事業で培った技術・知識を他分野へ応用し、企業としての持続可能性を目指しています。

撤退で、たくさんの方に影響が出るんですね…。せめて、雇用は守ってほしいな。企業って、色んな人の生活を支えてるんだから。

セーレンの強みと事業譲渡の意義

セーレンが事業譲渡で得たものは?

不採算事業整理と経営資源集中、雇用維持。

セーレンによる事業譲渡の意義についてですね。

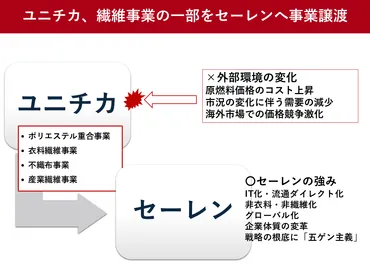

✅ ユニチカは経営再建のため、ポリエステル重合、衣料繊維、不織布、産業繊維事業の一部をセーレンに譲渡する基本合意を締結しました。

✅ 譲渡対象事業は新設分割会社に移管され、セーレンがその株式を取得する形で、2025年12月末にクロージングされる予定です。

✅ 譲渡先のセーレンは旧カネボウの繊維事業再建実績があり、IT化や多品種少量生産への対応など、企業文化を変革し、事業を強化しています。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15857009セーレンは、ユニチカの事業力、ノウハウ、雇用を評価して事業譲渡を受け入れた。

両社の強みを活かして、事業を再建できることを期待したいですね。

セーレンによる事業譲渡は、不採算事業の整理と経営資源の集中を可能にし、雇用維持とブランド価値の保護にも繋がります。

セーレンは、ユニチカの事業力やノウハウ、雇用を評価しており、事業譲渡を受け入れました。

譲渡対象は、ポリエステル重合事業、衣料繊維事業、不織布事業、産業繊維事業の一部、および合弁会社「日本エステル」の事業です。

セーレンは、多品種少量生産に対応する体制を構築し、社員の自主性・責任感・使命感を重視する企業文化を築いています。

ユニチカは、セーレンへの事業譲渡を通じて、2028年3月期の黒字化を目指し、高分子、無機系素材、モノフィラメント事業を軸に、技術を活かした素材展開によって再建を図ります。

セーレンは、ユニチカの事業力を認めた上で、譲渡を受けたってことか。事業の再建って、色んな人の力が必要なんだね!

未来への展望:高分子事業への注力と持続可能な成長

ユニチカ再建の鍵は?高分子事業と何の関係?

高分子事業の収益改善と繊維事業撤退の影響軽減。

ユニチカの未来への展望についてですね。

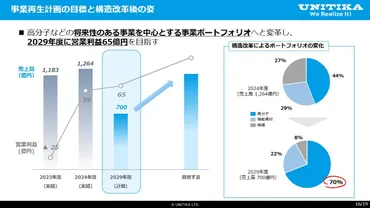

✅ ユニチカの2025年3月期の連結決算は、売上高が6.8%増収の1,264億円となり、営業利益は59億円の黒字に転換しましたが、固定資産の減損損失計上などにより、親会社株主に帰属する当期純損失は243億円となりました。

✅ 営業利益は、売値・商品構成、販売数量の増加、コストダウン施策などにより83億円の増益となりました。特に、東南アジアでの不採算販売の見直しや、各製品の価格改定が貢献しました。

✅ 事業セグメント別では、高分子事業やフィルム事業が収益を改善した一方、樹脂事業は自動車部品用途の販売低迷により苦戦しました。第三者割当増資により約200億円の資金調達を行い、資本増強を図っています。

さらに読む ⇒ログミーFinance|【決算説明会書き起こし】【IRセミナー】を投資家にお届け - ログミーファイナンス出典/画像元: https://finance.logmi.jp/articles/382024高分子事業への集中と、環境対応技術への注力は、今後の成長戦略の重要なポイント。

事業再生の専門家のサポートも、成功の鍵となるでしょう。

ユニチカは、経営資源を集中し、高分子素材・機能材事業や環境対応技術へ注力することで、新たな成長を目指します。

食品包装用フィルムを中心とした高分子事業に注力し、国内トップシェアを活かして収益向上を目指します。

事業再生は、事業の構造や戦略を見直し、市場分析、戦略見直し、リソース再配分などが重要です。

専門家のサポートは、事業再生の効率化と成功確率の向上に不可欠です。

ユニチカの再生は、日本経済にとっても重要なモデルケースとなる可能性があります。

ユニチカは、高分子事業での収益改善と、繊維事業撤退による影響を最小限に抑えることを目指し、取引先を含む地域経済への影響を軽減できるかが、REVICの支援の下での再建計画の成否を左右します。

高分子事業への集中かぁ。ユニチカが、新しい分野で輝けるのか、楽しみだね!REVICの支援もあって、再建頑張ってほしいわ。

ユニチカの事業転換は、大きな決断でしたが、高分子事業での成功と、地域経済への貢献を願います。

💡 ユニチカは繊維事業から撤退し、高分子事業に経営資源を集中。

💡 セーレンへの事業譲渡により、経営再建を目指す。

💡 高分子事業の成長と、地域への影響を最小限に抑えることが重要。