サバの価格高騰はなぜ? 資源減少と市場への影響を徹底解説サバ価格高騰の裏側 ~資源減少、漁獲枠削減、代替魚種、そして消費者の選択~

太平洋のサバ資源が危機的状況!漁獲枠の大幅削減で、サバ缶や食卓への影響は?価格高騰は避けられないか…代替魚種への期待と課題、そして、持続可能な資源管理への道筋を徹底解説。漁業関係者、消費者、飲食業界が直面する問題とは? ノルウェー産サバの台頭、国産サバの付加価値戦略、そして、風評被害への対策など、サバを取り巻く最新情報を凝縮!

業界の対応と消費者への影響

魚価高騰!漁業、市場、消費者はどう対応する?

代替魚、加工品、資源管理で対応。

はい、消費者の購買行動の変化と、業界の対応について、解説していきます。

公開日:2024/12/13

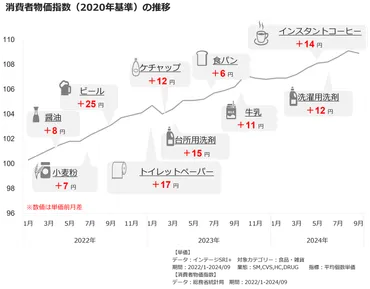

✅ 2022年からの値上げラッシュを受け、消費者は慎重購買型と直感購買型に分類され、購買行動に変化が見られました。

✅ 慎重購買型は、買い物回数や1回の購入点数を減らすことで節約を試みる一方、単価上昇の影響を受け、直感購買型は値上げの影響をあまり受けず、買い物金額が増加しました。

✅ 慎重購買型は、家族の健康や将来を重視し、価格を意識した行動をとる傾向がある一方、直感購買型は衝動買いが多く、話題の商品に敏感です。

さらに読む ⇒知るギャラリー by INTAGE出典/画像元: https://gallery.intage.co.jp/neage2024-3/慎重購買型、直感購買型と、消費者の行動が二分化されているのは興味深いですね。

それぞれのタイプに合わせた対策が必要になりそうです。

漁業関係者からは、資源管理の必要性を理解しつつも、価格高騰による消費者の需要減退を懸念する声が上がっています。

市場関係者は、代替魚種の検討や加工食品としての利用促進など、新たな販売戦略を模索しています。

消費者や飲食業界は、価格変動を見据えた対応策を講じる必要があり、持続可能な資源管理と流通の工夫が求められています。

そりゃあ、色んなもんが値上がりしたら、安いもん探すしかないべさ。でも、たまには美味しいもんも食べたいし、難しいよねー。

漁獲量の変化と市場の動向

銚子漁港、水揚げ量2位転落!何が原因?

マイワシとサバの大幅減少です。

はい、銚子漁港の水揚げ状況と、市場の動向について解説します。

✅ 2023年11月より料金が改定され、料金改定の同意手続きが必要。

✅ 千葉県銚子市は、銚子漁港の年間水揚げ量が12年連続で日本一になる見通しを発表。

✅ 全文を読むには会員登録が必要で、最新ニュースを無料で受け取りたい場合はニュースメールへの登録が推奨されている。

さらに読む ⇒千葉のニュース|千葉日報オンライン出典/画像元: https://www.chibanippo.co.jp/articles/1011989銚子漁港の水揚げ量が減少傾向にある一方で、売上高が増加しているのは興味深いですね。

高価格帯の商品が増えているのでしょうか。

2023年の銚子漁港の水揚げ量は、13年ぶりに北海道釧路漁港に首位を譲り、2位となりました。

主要魚種であるマイワシとサバの水揚げが大幅に減少し、平成以降3番目に低い水揚げ量となりました。

一方で、売上高は約272億円と前年比で増加しています。

一方、令和6年の主要魚種別水揚高データでは、まいわしが数量・金額ともに最大で、次いでさばが多く水揚げされています。

金額ベースでは、まぐろが高く、まいわし、さばの数量が多いという傾向が見られます。

一方、国内におけるサバ漁獲量は約20万トンですが、その全てが食用に回るわけではありません。

国内消費の多くはノルウェー産サバで占められており、大型で脂の乗ったノルウェー産は、スーパーや飲食店で主流となっています。

ふむ、銚子漁港は水揚げ減でも売上高は増か。高付加価値戦略か?それとも、単なる価格転嫁?どちらにせよ、経営戦略は面白いな。俺も見習わなきゃな。

持続可能な漁業への模索

サバの資源を守り、価値を高めるには?

漁獲枠調整、ブランド化、風評被害対策。

それでは、持続可能な漁業への模索について見ていきましょう。

✅ 水産庁は、2025年漁期(7月~26年6月)の太平洋側サバ類の漁獲枠について、24年の35万3千トンから8割減の6万8千トンとする案を検討している。

✅ 資源量悪化を受け、より厳しい漁獲規制が必要となり、漁業者の意見を聞きながら、枠の減少を抑えた10万9千トンのシナリオも議論の焦点となっている。

✅ 漁獲枠はマサバとゴマサバを合わせた数量で、5月に水産政策審議会の分科会を経て決定され、国産の流通量減少による価格への影響や輸入での代替も考慮される。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/tym/1650711漁獲枠の調整や、国産サバの付加価値向上など、様々な取り組みが行われているんですね。

持続可能な漁業のためには、様々な工夫が必要ですね。

資源状況の変化に対応するため、漁獲枠の調整、輸入、国産サバの付加価値向上など、様々な動きが見られます。

ニチモウはノルウェー産サバを使用したブランド塩サバ「さば丸」を販売し、国産サバの付加価値を高める動きも見られます。

千葉県の銚子東洋は、日本海産のサバを原料に塩サバを生産し、国産サバにこだわった商品開発に取り組んでいます。

水産庁の漁獲枠決定、資源管理と経済的影響のバランス、そして東京電力福島第一原発処理水の放出による風評被害への対応が今後の焦点となります。

銚子市漁業協同組合は、来年の新市場開設を機にブランド発信を強化する意向を示しています。

漁獲枠の削減は、今後の漁業に大きな影響を与えるね。資源管理と経済的なバランスを取りながら、色んな対策しなきゃならないって事だね。頑張って!

今回の記事では、サバの資源減少、価格高騰、そしてそれに対する様々な対応策について解説しました。

持続可能な漁業のため、私たちもできることを考えていきましょう。

💡 サバの資源量減少により、漁獲枠が大幅に削減される可能性があります。

💡 サバの価格高騰は、家計や業界に大きな影響を与えています。

💡 代替魚種の検討や、持続可能な漁業への取り組みが重要です。