実質賃金はなぜ上がらない?日本の現状と今後の課題を徹底解説?実質賃金低迷の要因と、改善に向けた取り組み

あなたの購買力を左右する「実質賃金」をご存知ですか?物価上昇で目減りする給料、その実態と影響を解説。計算方法から、日本とアメリカの比較、実質賃金低下の原因、改善策まで徹底分析!名目賃金が上がっても実質賃金が伸び悩む現状は、あなたの生活にどう影響する?今こそ、資産運用でインフレに備え、持続可能な経済成長を目指しましょう。

最新データから見る実質賃金の現状

実質賃金はなぜ伸び悩んでいる?原因は?

物価上昇による影響。

続いて、最新データから見た実質賃金の現状について見ていきましょう。

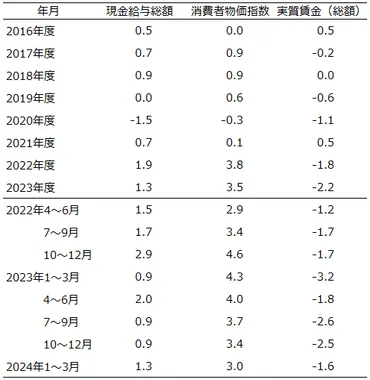

✅ 厚生労働省の「毎月勤労統計調査」2023年度分確報によると、現金給与総額は1.3%増加したものの、物価上昇により実質賃金は2.2%減少し、2年連続のマイナスとなった。

✅ 名目賃金は上昇しており、産業別では不動産・物品賃貸業や金融業、保険業で上昇率が高い。しかし、実質賃金の低下は、消費者物価の上昇が大きく影響している。

✅ 4月分の調査でも実質賃金はマイナスが続いており、25ヶ月連続でマイナスを記録。パートタイム労働者の割合増加も実質賃金低下の一因となっている。

さらに読む ⇒独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)出典/画像元: https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2024/07/kokunai_01.html2023年も、実質賃金は2年連続のマイナスですか…。

名目賃金は上がっていても、物価上昇に追いついていないんですね。

パートタイム労働者の割合増加も影響しているとは…。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、最新のデータでは実質賃金は伸び悩んでいます。

2015年を基準(100)とした場合、最新のデータでは、実質賃金は82.8で-0.6%(定期給与は97.7で-0.5%)、名目賃金は85.6で+0.2%(定期給与は101.0で+0.3%、所定内給与は102.1で+0.1%)となっています。

また、別の期間では、実質賃金98.5で-0.1%(定期給与は97.9で-0.2%)、名目賃金101.6で+0.1%(定期給与は101.1で+0.2%)です。

名目賃金の上昇が見られるものの、物価上昇により実質賃金の伸び悩みが見られます。

この状況は、特に昇給の少ない若手社員にとって深刻な影響をもたらします。

うちも、最近ほんまに物価高いって感じるわ。たまごとか、信じられへん値段になってるし。給料はなかなか上がらんし、将来が不安やわ。

実質賃金の改善に向けた取り組み

実質賃金アップの秘策は?企業・政府・労働者、何する?

生産性向上、賃金政策、雇用改善、物価安定!

さて、実質賃金を改善するためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。

その方法について解説します。

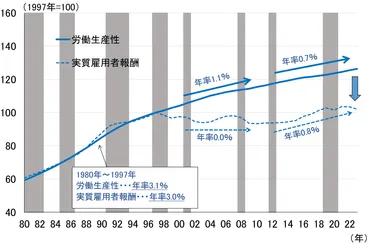

✅ 実質賃金は中長期的に労働生産性の上昇率に依存し、労働分配率や交易条件の変化によって乖離が生じる場合がある。

✅ 1998年以降、実質賃金の伸び悩みに伴い消費者物価の上昇も鈍化しており、今後の名目賃金と消費者物価の上昇率は、労働生産性の上昇率に大きく影響される。

✅ 労働生産性を向上させなければ、賃金と物価の伸びは元の低成長・低インフレの状況に戻ってしまうため、生産性向上が重要となる。

さらに読む ⇒トウシル | 楽天証券の投資情報メディア出典/画像元: https://media.rakuten-sec.net/articles/-/46744?page=2労働生産性の向上、賃金政策、雇用形態の改善、物価の安定化…やるべきことはたくさんありますね。

企業だけでなく、政府や労働者も協力して取り組むことが大切ですね。

実質賃金をプラスにするためには、労働生産性の向上、適切な賃金政策の実施、雇用形態の改善、物価安定化への取り組みが不可欠です。

企業は、生産性向上のための投資、人材育成と能力開発、柔軟な働き方の導入、適切な賃金体系の構築に取り組む必要があります。

政府、企業、労働者が協力し、これらの課題に取り組むことで、実質賃金の改善が期待できます。

購買力を維持するためには、現金以外の資産(株や不動産など)への投資が有効であり、インフレに弱い現金のみを保有するリスクを理解し、資産分散を図ることが重要です。

生産性向上は、企業が成長するためにも不可欠だ。設備投資や人材育成には積極的に取り組むべきだな。従業員のモチベーションを上げるためにも、適切な賃金体系は重要だ。

実質賃金の国際比較と将来への展望

日本とアメリカで実質賃金に差がある原因は?

経済政策と労働市場の違いです。

最後に、実質賃金の国際比較と将来への展望について見ていきましょう。

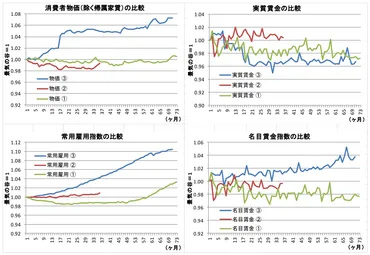

✅ アベノミクス以降の実質賃金低下は、物価上昇と労働時間の短い低賃金労働者の増加が原因であり、一人当たり賃金指数だけでは正確な景気判断ができないと論じている。

✅ 時間当たり賃金で試算すると、アベノミクス以降も上昇傾向にあり、時間当たり賃金や総賃金の増加を目指すべきであり、積極的な金融緩和と効果的な財政支出を継続すべきとしている。

✅ 実質賃金低下の背景には、消費増税による物価上昇や、労働参加率上昇による低賃金労働者の増加といった構造的な問題があるとしている。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/202761.html日本とアメリカの実質賃金には格差があるんですね。

労働市場改革や、適切な政策の実施が、持続可能な経済成長には不可欠ということですね。

経済政策や労働市場の違いによって、日本とアメリカの実質賃金には格差が生じています。

1990年代には、企業が業績改善を賃金に反映せず、人件費に慎重な姿勢をとる傾向が見られました。

2010年代には、デフレ脱却に向けた取り組みとともに、賃金と生産性の連動性の欠如への懸念が強まり、賃金・雇用・消費といった需要面からの成長基盤確立が検討されました。

今後は、実質賃金の動向を注視し、労働市場改革や適切な政策の実施を通じて、持続可能な経済成長を目指す必要があります。

あー、色んな国の状況を比較して、日本の実質賃金の問題点が見えてくるわね。政府はもっと大胆な政策を打ち出すべきだと思うわ。労働市場をもっと柔軟にすることも大事だし。

本日は、実質賃金の現状と課題、そして改善に向けた取り組みについて解説しました。

物価上昇の時代だからこそ、実質賃金に注目し、経済状況を把握することが大切ですね。

💡 実質賃金は、労働者の購買力と生活水準を表す重要な指標である。

💡 実質賃金低迷の原因は多岐にわたり、インフレ、労働生産性の停滞、非正規雇用の増加などが挙げられる。

💡 実質賃金改善には、労働生産性の向上、賃金政策、雇用形態の改善、物価安定化への取り組みが重要である。