実質賃金はなぜ上がらない?日本の現状と今後の課題を徹底解説?実質賃金低迷の要因と、改善に向けた取り組み

あなたの購買力を左右する「実質賃金」をご存知ですか?物価上昇で目減りする給料、その実態と影響を解説。計算方法から、日本とアメリカの比較、実質賃金低下の原因、改善策まで徹底分析!名目賃金が上がっても実質賃金が伸び悩む現状は、あなたの生活にどう影響する?今こそ、資産運用でインフレに備え、持続可能な経済成長を目指しましょう。

💡 実質賃金とは、名目賃金を物価変動で調整した労働者の購買力を測る重要な指標です。

💡 日本の実質賃金は、物価上昇や非正規雇用の増加などにより低迷しており、経済政策や国民の生活水準を把握する上で重要です。

💡 労働生産性の向上、賃金政策、雇用形態の改善、物価安定化が、実質賃金改善の鍵となります。

本日は、日本の実質賃金を取り巻く現状について詳しく見ていきましょう。

まずは、実質賃金に関する基礎知識と、この記事で皆様にお伝えしたいポイントを3つご紹介します。

実質賃金の基礎と日本の長期的な推移

実質賃金が重要な理由は何?購買力?それとも...

労働者の購買力を測る指標です。

今回は、実質賃金に関する基礎と、日本における長期的な推移について解説します。

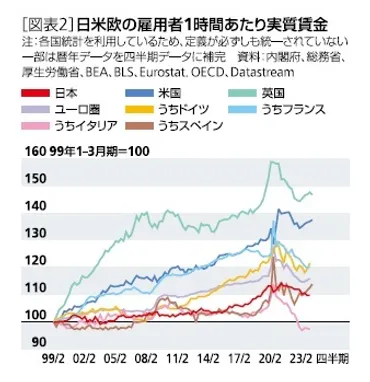

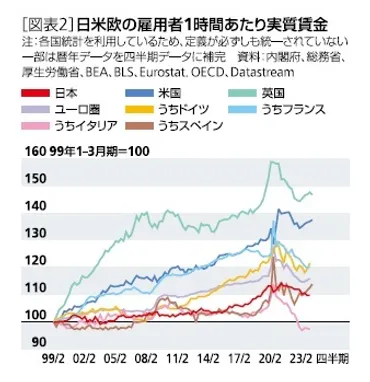

✅ コロナ禍以降の人手不足やインフレを受け、賃金動向への注目が高まる中、日本の実質賃金の推移を、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインと比較分析した。

✅ 分析の結果、日本の実質賃金上昇率は低迷しており、イタリアやスペインも同様の傾向が見られる一方、英国や米国は高い伸びを示している。労働生産性だけでなく、交易条件や労働分配率なども実質賃金に影響を与えている。

✅ 時間あたり実質賃金では、1人あたりの賃金と比較して全体的にやや押し上げられる傾向があり、労働時間の削減が影響していると考えられる。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=79294?site=nliなるほど、名目賃金と実質賃金の関係、そして日本の実質賃金が長い間低迷している現状がよくわかりました。

物価上昇の影響も大きいんですね。

実質賃金は、労働者の購買力を測る上で重要な指標であり、名目賃金を物価変動で調整したものです。

実質賃金は名目賃金を物価指数(主に消費者物価指数)で割って算出され、労働者の実際の購買力を反映します。

計算式は、実質賃金=名目賃金÷物価指数×100、実質賃金変化率=(名目賃金変化率–物価上昇率)÷(1+物価上昇率)×100で表されます。

日本では、近年の物価上昇や非正規雇用の増加などにより実質賃金が低迷しており、経済政策や国民の生活水準を把握する上で重要です。

1970年代から1990年代前半にかけて、名目生産性と賃金は連動して増加していました。

しかし、1990年代後半以降、バブル崩壊後の経済停滞により、生産性と賃金の乖離が生じ、賃金停滞が消費の停滞につながる懸念も示されました。

ふむ、実質賃金ってやつは、労働者の生活に直結する重要な指標ってことだな。名目賃金だけ見てても、実態はわからんってことだ。生産性と賃金の乖離、これは企業経営者としてしっかり見ておかなければならない点だな。

実質賃金低迷の原因と影響

実質賃金低下の要因は?生活への影響は?

インフレ、非正規雇用、購買力低下。

次に、実質賃金低迷の原因と、それが私たちにどのような影響を与えているのかを解説します。

✅ 物価高騰が実質賃金のプラス転換を阻み、労働者の家計を圧迫している。

✅ 特に非正規労働者の生活への影響が大きい。

✅ 中小企業における賃上げの課題も指摘されている。

さらに読む ⇒中日BIZナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/99268/インフレ、非正規雇用の増加、企業の賃上げ抑制…これらが実質賃金低下の大きな原因になっているんですね。

マイナスになると、消費にも影響が出てくるのか…。

実質賃金がマイナスになる主な原因は、インフレーション、労働生産性の停滞、非正規雇用の増加、企業の賃上げ抑制などです。

インフレが進むと、同じ給与でも購入できる商品やサービスが減少し、実質賃金が低下します。

非正規雇用の増加は、賃金水準の低い雇用形態が増えることで平均賃金を押し下げる要因となります。

実質賃金の低下は家計消費や貯蓄に直接影響を与え、生活への負担増につながります。

「名目賃金→実質賃金」の状況でも、実質賃金の上昇率がマイナスであれば購買力の低下を意味し、経済に悪影響を及ぼす可能性があります。

あー、物価高騰で家計が圧迫されるのはよーくわかるわ。非正規の人たちは、ホントに大変よね。企業はもっと賃上げする努力をせなアカンわ。

次のページを読む ⇒

実質賃金、伸び悩む!物価高騰で購買力低下。打開策は? 賃金アップのカギは、生産性向上と賢い資産運用。未来のために今、行動を!