給特法改正、教員の働き方改革とは?課題と未来への提言?給特法改正:教員の働き方改革の現状と今後

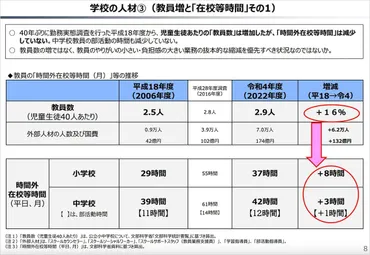

1972年以来の大幅改正!教員の処遇改善と働き方改革へ。給特法改正で教職調整額が段階的に最大10%に。過重労働是正へ、ICT活用や業務量管理も。残業代支給を巡る議論も白熱。教員不足という課題の中、AI活用や業務見直しなど多角的な対策が求められる。未来の教育を担う教員を支える改革の全貌に迫ります。

給特法改正を巡る様々な立場の意見

給特法改正、賛成派と反対派の主張は具体的に何?

残業代支給vs現行制度維持、意見対立。

給特法改正を巡る様々な意見が出ているようです。

それぞれの立場の意見を理解し、建設的な議論を行うことが、より良い解決策を見出すために大切ですね。

公開日:2025/02/03

✅ 財務省が発表した教員の働き方改革に関する提案を巡り、教育研究家がその内容を評価し、問題点についても言及しています。

✅ 財務省案は、教員の業務削減や、業務効率化を推進する一方、教職調整額の見直しや、時間外勤務手当化について言及しており、教育研究家は、やりがいを阻害する業務の削減に賛成しています。

✅ 記事では、感情論ではなく、それぞれの案の良い点を認め、建設的な議論をすることの重要性を訴え、教職員と子どもたちのために、より良い解決策を見出すことを提案しています。

さらに読む ⇒ 東洋経済education×ICT出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/840687残業代支給を求める声と、現行制度維持を求める声、どちらも理解できます。

教員不足という現状を考えると、より良いバランスを見つける必要があるでしょう。

給特法改正を巡っては、残業代支給を求める声と、現行制度の維持を求める声が対立しています。

残業代支給賛成派は、無責任体制や時間外抑制インセンティブの欠如、教員志望へのマイナス影響などを指摘し、時間外業務への対価支払い、コスト意識の向上、労使間コミュニケーションの促進を主張しています。

一方、給特法維持派は、業務の裁量性や線引きの難しさ、残業代支給による弊害、財源への懸念を理由に、現行制度の維持を訴えます。

文部科学省の中央教育審議会は、現行制度の維持を決定しましたが、教員不足の深刻化と相まって、様々な議論が継続しています。

あたしゃ、難しいことはわかんないけど…先生たちが大変だって話はよく聞くわ。子どもたちのために、先生たちが働きやすい環境になってほしいもんだわ。

未来への提言:教育現場が抱える課題と解決策

教員の負担軽減、何が重要?AI活用?給与?

AI活用、給与改善、業務見直しが重要。

教員の働き方改革には、給特法の改正だけでなく、様々な課題に対する解決策が必要不可欠です。

多角的な視点から、教育現場の課題に取り組むことが重要ですね。

✅ 文部科学省の調査研究会は、教員の給与や働き方改革に関する論点整理を行い、給特法の見直しに向けて議論を開始。教員の職務の特殊性や時間外勤務の削減インセンティブなどを論点として提示。

✅ 論点整理では、教職の魅力向上のために教員の処遇改善、勤務制度、働き方改革などを総合的に検討。教員給与、勤務制度、働き方改革の推進など5つの分野に分けて具体的な論点を提示。

✅ 今後の議論では、健康を害するような過重労働の削減を最優先とし、教員の自由度を確保することが重要と指摘。メンタルヘルス対策の充実も求められている。

さらに読む ⇒給特法】教員の職務「自発性は抽象的」 文科省研究会が出典/画像元: https://www.kyobun.co.jp/article/20230413-06教員の負担軽減、AI技術の活用、自己研鑽の時間の確保…課題は山積みですが、一つ一つ解決していくことが、未来の教育を創造することに繋がりますね。

教員の負担軽減と質の高い教育の実現のためには、給特法の是非だけでなく、多角的な視点から教育現場の課題に取り組む必要があります。

文部科学省の研究会では、教員の給与や働き方に関する議論が行われ、時間外勤務手当導入時の課題や、教員調整額の見直しについても言及されました。

また、教員の負担を軽減するための業務の見直し、人材確保のための給与改善、自己研鑽に時間を費やせる環境整備など、様々な対策が求められます。

また、AI技術の活用、業務分担の見直し、給与制度の見直し、部活動のあり方など、多角的な議論が重要です。

教員が意欲と専門性を最大限に発揮できるよう、業務分類の徹底、授業時数見直し、部活動の地域展開、教職員定数の改善など、様々な施策を推進していく必要があります。

素晴らしい!教員の働き方改革は、未来への投資です。AI活用や業務分担の見直しなど、どんどん新しい技術を取り入れて、効率化を図るべきですね!

科学技術・イノベーションと国際連携の強化

日本の研究力UPのカギは?文科省の取り組みとは?

国際連携と人材確保!若手招へい支援も。

科学技術・イノベーションの振興と、国際連携の強化は、日本の未来を担う重要な取り組みです。

教育現場にも、積極的に取り入れていくべきですね。

✅ 当サイトは、個人情報保護のため、セコムトラストネットのセキュアーIDを取得しています。

✅ お客様が入力する情報はSSLにより暗号化され、第三者に読み取られることはありません。

✅ セコムのシールをクリックすることで、サーバ証明書の検証が可能です。

さらに読む ⇒全国官報販売協同組合出典/画像元: https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=402806国際卓越研究大学への支援や、若手研究者の早期招へい支援など、日本の研究力強化に向けた取り組みは素晴らしいですね。

世界レベルの人材を育成する事が重要です。

文部科学省は、教員の働き方改革と並行して、科学技術・イノベーションの振興と国際連携の強化にも取り組んでいます。

令和7年版科学技術・イノベーション白書が閣議決定され、科学技術への関心を高めるための活動も展開されています。

国際頭脳循環の強化に向けた対応策として、国際卓越研究大学への支援に加え、大学ファンドの運用益を活用した若手研究者の早期招へい支援も行われています。

これらの取り組みは、日本の研究力強化と、世界レベルでの人材確保を目指しています。

ほほう、科学技術の進歩は目覚ましいからね。どんどん取り入れて、教育現場も国際的にならないとね!

本日は、教員の働き方改革について様々な視点から解説しました。

教員の負担軽減と、質の高い教育の実現に向け、今後も注目していきましょう。

💡 教職調整額の引き上げや働き方改革が進み、教員の処遇改善が期待される。

💡 給特法改正を巡る様々な意見を理解し、建設的な議論が大切である。

💡 教員の負担軽減と質の高い教育のために、多角的な視点から課題に取り組む。