給特法改正、教員の働き方改革とは?課題と未来への提言?給特法改正:教員の働き方改革の現状と今後

1972年以来の大幅改正!教員の処遇改善と働き方改革へ。給特法改正で教職調整額が段階的に最大10%に。過重労働是正へ、ICT活用や業務量管理も。残業代支給を巡る議論も白熱。教員不足という課題の中、AI活用や業務見直しなど多角的な対策が求められる。未来の教育を担う教員を支える改革の全貌に迫ります。

💡 教員の給与アップ!教職調整額が2026年から段階的にアップ!

💡 学校の働き方改革を推進!業務量管理計画の策定、主務教諭の新設。

💡 教員の過重労働問題、教員不足の深刻化が背景に。文科省が法案に向け準備中。

それでは、まず教員の働き方改革の大きな転換点となった、給特法改正について詳しく見ていきましょう。

歴史的転換点:給特法改正と教員の働き方改革

給特法改正で教員の給料はどう変わる?

段階的に教職調整額が最大10%に引き上げ。

教員の働き方改革の第一歩として、給特法改正は非常に重要な一歩です。

教員の負担軽減と質の高い教育の実現に向け、注目すべき改正点ですね。

公開日:2025/06/12

✅ 教員の残業代の代わりに支給される「教職調整額」が、2026年1月から段階的に引き上げられ、2031年には月給の10%になることが決定しました。

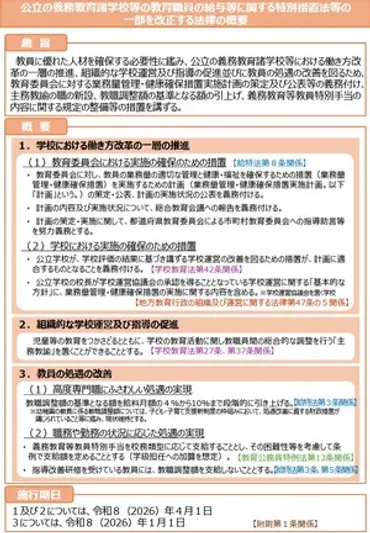

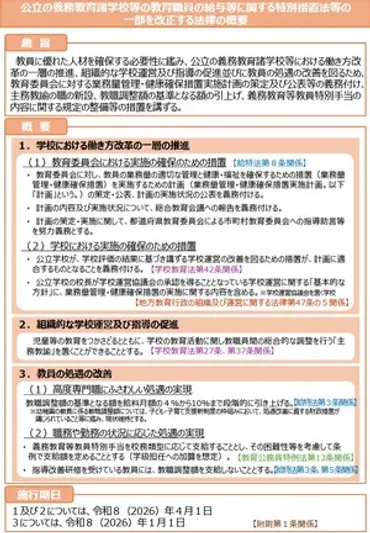

✅ 学校の働き方改革を推進するため、教育委員会は業務量管理計画の策定・公表、学校には「主務教諭」の新設が義務付けられ、時間外労働時間の削減目標も盛り込まれました。

✅ 中学校の学級規模は2026年度から35人に引き下げるための措置が講じられ、文部科学省は働き方改革に関する指針策定など、法施行に向けた準備を進めています。

さらに読む ⇒教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」出典/画像元: https://reseed.resemom.jp/article/2025/06/12/11071.html教職調整額の引き上げは、教員の処遇改善につながる一方、残業時間の削減目標や主務教諭の新設など、働き方改革も同時に進められる点が印象的です。

2024年6月、教員の処遇改善と働き方改革を目指し、給特法が改正されました。

この改正は、1972年以来初めての教職調整額の引き上げを含み、段階的に1%ずつ引き上げられ、最終的に10%に達します。

また、義務教育等教員特別手当の減額や、複式学級担当手当の廃止などが行われる一方、学校ごとの業務量管理計画の策定、ICTを活用した客観的な勤務時間管理システムの導入も進められます。

改正の背景には、教員の過重労働問題と教員不足の深刻化があります。

文部科学大臣は、速やかに働き方改革に関する指針を策定し、関係者との連携を強化していく意向を示しました。

素晴らしいですね!給与アップもさることながら、学校側の意識改革も重要です。教員のモチベーションアップに繋がり、学校運営も活性化するでしょう。

教員の働き方を巡る法制度の変遷と現場の実態

教員の残業代ゼロ問題、その真相とは?

教職調整額と実態の乖離、過重労働が問題。

給特法の歴史を紐解くと、教員の職務に対する特別な配慮が感じられます。

4%の教職調整額は、当時の教員の働き方を象徴していますね。

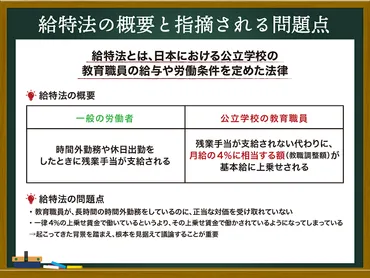

✅ 給特法は、公立学校の教育職員の給与や労働条件を定めた法律であり、時間外勤務手当の代わりに給料の4%を教職調整額として支給する。

✅ 給特法は、教育職員の職務の特殊性に対応するため、1971年に制定され、その後改正された。残業時間の測定が難しいことなどから、残業手当の代わりに教職調整額を支給する仕組みとなった。

✅ 給特法の対象は公立の義務教育諸学校等の教育職員であり、教職調整額は校長等を除く教育職員に支給される。教職調整額の算定や支給には、地域手当などの他の手当や休職中の給与なども考慮される。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sensei-connect/articles/14930694教員の残業代が出ない現状と、教職調整額との乖離は、大きな問題点だと感じます。

実際の労働時間に見合った手当が支給されるように見直しが必要ですね。

給特法の制定は、1972年、教員の職務の特殊性に基づき、時間外勤務手当の適用を一部除外したことに端を発します。

教員の給与に月給の4%に相当する教職調整額を上乗せして支給する一方、原則として残業代は支払われません。

一方、教員の勤務条件は原則として条例で定められ、労働基準法を下回らないことが求められます。

時間外勤務は『超勤4項目』に該当する場合にのみ認められ、長時間の勤務を避けるための代休措置や職員の意向への配慮が重要となります。

しかし、現実には教員の残業実態と教職調整額の乖離があり、過重労働を助長しているとの批判も根強く存在します。

地方公務員の勤務時間に関する法規制や、変形労働時間制の適用についても、教育公務員の特殊性を踏まえた上で詳細に定められています。

ほんま、教員の労働時間、長すぎやもんね。それに見合った対価が支払われんと、モチベーションも下がるし、人も集まらんようになるやろな。

次のページを読む ⇒

教員の働き方改革、給特法改正を巡る議論。残業代支給 vs 現行制度維持。教員不足、AI活用など多角的な視点と対策が急務。日本の研究力強化、国際連携も重要。