地球沸騰化と米の危機?再生二期作が拓く日本の食料自給率向上への道高温と米不足の時代に挑む!再生二期作技術の可能性

記録的猛暑と米不足を救う!農研機構が開発した画期的栽培法「再生二期作」とは?稲刈り後の切り株から二度目の収穫を実現し、育苗・移植の手間を省き、低コストでの米増産を目指します。高温耐性品種「にじのきらめき」の登場も追い風に。しかし、課題も。食料自給率向上へ、温暖化をチャンスに変える挑戦が始まる!

品種改良と栽培技術

二期作で高収量!「にじのきらめき」の秘訣は?

高刈りと施肥量の調整が重要。

本章では、再生二期作の具体的な技術内容について解説し、食料自給率向上への貢献について考察します。

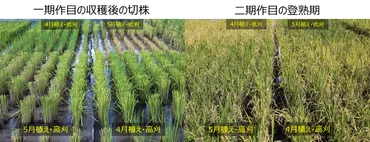

✅ 農研機構は、良食味多収水稲品種「にじのきらめき」を用いた再生二期作において、4月移植、一期作目40cm刈り取りにより、合計で950 kg/10aの画期的な多収を実現しました。

✅ 本研究は、地球温暖化による生育可能期間の長期化に着目し、二期作目の育苗や移植を省ける再生二期作技術を開発し、生産コスト削減に貢献することを目指しています。

✅ この技術は、輸出用米や業務用米への利用が期待され、既存技術である早生化系統の再生二期作研究を発展させたものです。

さらに読む ⇒農研機構 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構出典/画像元: https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc/159911.html「にじのきらめき」を用いた再生二期作は、収量と食味を両立し、業務用米としての可能性を広げていますね。

高刈りの重要性など、具体的な栽培方法も示されており、実践的な内容です。

再生二期作に適した品種として、農研機構が開発した高温耐性品種「にじのきらめき」が挙げられます。

「にじのきらめき」は「コシヒカリ」よりも多収で、業務用米としての利用が期待されています。

試験栽培では、食味も一期作目と二期作目で大きな差はなく、九州地方の主力品種「ヒノヒカリ」と同程度の結果が得られています。

収量を確保するためには、刈り取りの高さを調整し、施肥量を増やすことが重要です。

具体的には、一期作目収穫時の高刈り(地際から40cmの高さ)が、二期作目の収量増加に繋がるという結果が出ています。

4月中旬に移植し高刈りを行うことで、合計反収944kg(2カ年平均)を達成し、2021年には1016kgと1トンを超える収量も記録しました。

へー、刈り取り方の高さが重要なんだ。素人には難しいのかな?でも、業務用米とか輸出用米に使えるなら、私たち消費者の食卓にも影響があるってことだよね。もっと詳しく聞きたいな。

研究成果と課題

再生二期作、収量UPの鍵は?

切り株のNSC量とLAI!

これまでの研究成果を基に、再生二期作の課題と今後の展望について考察します。

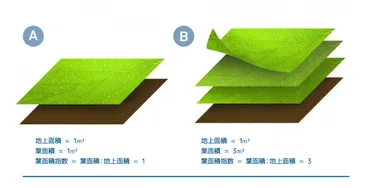

✅ Steve Garrity博士は、葉面積指数(LAI)の定義、測定方法、応用について解説しています。

✅ LAIは、葉の面積と地面の面積の比率であり、キャノピーの光捕獲、生物季節学、キャノピー構造、蒸散量、スケーリングプロセスなど、様々な用途に用いられます。

✅ LAIの測定方法には、直接法(キャノピー破壊を伴う)と間接法があり、それぞれ異なる利点と欠点があります。

さらに読む ⇒ メータージャパン株式会社出典/画像元: https://www.metergroup.co.jp/expertise_library/library_230403_03.html再生二期作の課題と解決策が示されていますね。

技術普及には、地域ごとの環境に適応した栽培技術の確立が不可欠とのこと。

今後の研究に期待ですね。

農研機構の研究では、再生二期作における切り株の非構造性炭水化物(NSC)の役割や、品種に求められる重要形質が明らかになりました。

一期作目の移植時期、刈り取り高さ、葉身切除処理、収穫時期が二期作目の収量に及ぼす影響を調査した結果、二期作目の収量は切り株のNSC量と葉面積指数(LAI)の増加に相関し、これらが重要形質であることが判明しました。

また、収量に対する葉身の貢献度はNSC量が低い場合は高く、高い場合は低くなることも明らかになりました。

しかし、再生二期作には課題も存在します。

二期作目の生産性低下や、収量が一期作よりも低くなる傾向があります。

また、肥料コストの増加や、土壌への有機物還元の減少なども懸念されています。

技術普及のためには、一期作目の高刈りや二期作目の刈り取りに対応できる汎用コンバインの必要性、十分な用水の確保、病害虫対策、直播栽培への対応など、地域ごとの環境に適応した栽培技術の確立が不可欠です。

課題もたくさんあるんですね。でも、技術革新って、そういう課題を乗り越えることで進化していくものですよね。汎用コンバインとか、用水の確保とか、具体的な課題が解決されれば、もっと普及するでしょうね。

未来への展望

再生二期作、低コスト米生産の救世主?

輸出米や業務用米に活用の可能性。

本章では、再生二期作の未来展望について解説します。

食料自給率向上への貢献と、今後の展開について考察します。

公開日:2023/07/19

✅ 日本の食料自給率は2017年度で38%であり、カロリーベースと生産額ベースの2種類がある。食生活の変化や畜産物の増加による穀物輸入の増加が自給率低下の要因。

✅ 食料自給率は、国内の食料消費が国産でどの程度賄えているかを示す指標で、総合食料自給率と品目別自給率がある。日本は主要先進国と比較して食料自給率が低い。

✅ 品目別に見ると、米は100%自給しているが、穀物全体の自給率が低く、畜産物の自給率にも影響を与えている。政府は2025年に食料自給率を45%に引き上げることを目標としている。

さらに読む ⇒農業求人情報サイト 農業ジョブ出典/画像元: https://agrijob.jp/contents/myagri/zikyu_ritu再生二期作は、低コスト生産を求めるニーズに応え、食料自給率向上に貢献する可能性を秘めています。

温暖化という危機をチャンスに変える技術ですね。

再生二期作は、低コスト生産を求めるニーズに応えるものであり、輸出用米や業務用米など、低コスト生産が求められる分野での活用が期待されています。

福岡県の上毛町では、実際に再生二期作に取り組む農業法人も存在し、その様子が公開されています。

今回の技術は、関東以西の温暖な地域でも適応可能であり、国が備蓄米を放出する状況下で、米価の動向にも大きな影響を与える可能性があります。

農研機構は、この技術を他の早生・多収品種にも応用可能であるとしており、団地化して取り組む必要性も示唆しています。

地球温暖化という危機を逆手に取ったこの技術は、日本の食料自給率向上に貢献する可能性を秘めています。

すごいよね!こんな技術が生まれるなんて。どんどん普及して、日本のご飯をもっと美味しくしてほしい!食料自給率も上がってくれると嬉しいな。

再生二期作技術は、地球温暖化と食料自給率という二つの課題に挑む、日本の食料事情を大きく変える可能性を秘めた画期的な技術ですね。

今後の発展に期待しましょう。

💡 再生二期作技術は、地球温暖化と米不足という課題に対する革新的な解決策となる可能性を秘めている。

💡 高温耐性品種「にじのきらめき」を活用し、低コストで多収量を実現。輸出用米や業務用米への活用も期待。

💡 技術普及には課題も存在するが、食料自給率向上への貢献が期待され、今後の研究開発に注目が集まっている。