地球沸騰化と米の危機?再生二期作が拓く日本の食料自給率向上への道高温と米不足の時代に挑む!再生二期作技術の可能性

記録的猛暑と米不足を救う!農研機構が開発した画期的栽培法「再生二期作」とは?稲刈り後の切り株から二度目の収穫を実現し、育苗・移植の手間を省き、低コストでの米増産を目指します。高温耐性品種「にじのきらめき」の登場も追い風に。しかし、課題も。食料自給率向上へ、温暖化をチャンスに変える挑戦が始まる!

💡 地球温暖化による高温障害に対応するため、農研機構が「再生二期作」技術を発表。育苗や植え付け不要で低コスト化と増収を目指す。

💡 「にじのきらめき」を用いた再生二期作は、4月植え、高刈りで反収944kgを達成。輸出用米や業務用米への活用が期待される。

💡 技術普及には課題も。汎用コンバインや用水確保、病害虫対策が重要。早生・多収品種への応用も視野に、食料自給率向上を目指す。

それでは、日本の米作が直面する課題と、それを解決する可能性を秘めた再生二期作技術について、詳しく見ていきましょう。

地球沸騰化と米の危機

猛暑で米不足? 農研機構の対策は?

高温耐性品種開発と再生二期作!

本技術発表は、地球温暖化による米の品質低下と収量減少という喫緊の課題に対し、画期的な解決策を提示しました。

✅ 農研機構が、高温による白未熟粒の発生に対応するため、主食用米「にじのきらめき」を用いた再生二期作の試験結果を発表。春植え時期と刈り取り高さを工夫することで、低コストでの多収を目指す。

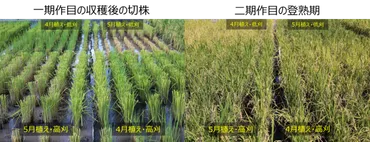

✅ 試験の結果、4月植えで地際から40cmの高さで刈り取る「高刈り」が最も収量が高く、2カ年の平均で反収944kgを記録。これは、一期作目の茎葉に残る栄養分が二期作目の穂数を増加させるため。

✅ 技術普及には、汎用コンバインの必要性や用水確保などの課題がある。しかし、温暖な地域での輸出用米や業務用米への活用が期待され、他の早生・多収品種への応用も可能と考えられる。

さらに読む ⇒マイナビ農業-就農、農業ニュースなどが集まる農業情報総合サイト出典/画像元: https://agri.mynavi.jp/2023_10_11_242718/再生二期作は、地球温暖化対策として、高温耐性品種の開発と省力化、高収量を両立する栽培技術として発表されました。

記録的な猛暑による米の危機を乗り越えるための第一歩ですね。

2023年の記録的な猛暑と、国連事務総長の「地球沸騰化」という危機感の発信は、日本の米生産に大きな影響を与えました。

高温に弱いコシヒカリなどの品種で白濁や不稔が発生し、世界的なコメ需要の増加と生産停滞も相まって、米の増産が喫緊の課題となりました。

このような状況下で、農研機構は地球温暖化対策として、高温耐性品種の開発と、省力化と高収量を両立する栽培技術「再生二期作」を発表しました。

なるほど、地球温暖化が米の生産にここまで影響を与えているとは驚きです。増産が急務とのことですが、この技術でどれだけ収量が増えるのか、非常に興味があります。ミリオネアの私としても、そのコストパフォーマンスには注目せざるを得ません!

再生二期作:革新的な技術

画期的!「再生二期作」の最大の利点は?

植え直し不要で手間とコストを削減!

この画期的な技術は、日本のコメ作りに新たな可能性を提示するものであり、地球温暖化対策としても非常に重要な意味を持ちますね。

✅ 地球温暖化の影響による高温によって米の品質低下や収量減少が問題となる中、農研機構は高温耐性品種「にじのきらめき」を用いた再生二期作技術を発表。

✅ 再生二期作は、収穫後の切株から発生するひこばえを利用して二期作を行う技術であり、育苗や移植が不要なため生産コストの削減と増収効果が期待できる。

✅ 業務用米として利用される「にじのきらめき」での再生二期作の成功は、低コスト生産を可能にし、温暖化対策と農業の持続可能性に貢献する可能性がある。

さらに読む ⇒農業とITの未来メディア | SMART AGRI(スマートアグリ)出典/画像元: https://smartagri-jp.com/management/7814再生二期作は、育苗や移植が不要なため、大幅なコスト削減と増収が見込める点が素晴らしいですね。

温暖化が進む中で、この技術が農業の持続可能性を支える力となることを期待します。

「再生二期作」は、稲刈り後の切り株から再生した茎(ヒコバエ)を育て、同じ圃場で二度目の収穫を行う画期的な栽培方法です。

通常の二期作と異なり、植え直しが不要なため、育苗や移植にかかる手間とコストを大幅に削減できます。

温暖化による気温上昇と品種改良、栽培技術の進歩が、この技術の可能性を高めています。

この技術は、4月に田植え、夏に1回目の収穫、秋に2回目の収穫を行うことで、2年分の収穫量を1回の田植えで実現します。

九州地域のように水稲の生育期間が長い地域では特に有効で、低コストでの多収が期待できます。

本当に画期的だよね!植え替えなしで二度も収穫できるなんて、すごい。北海道でも、この技術が使えるようになれば良いんだけどなー。温暖化対策にもなるっていうのも、ポイント高いよね!

次のページを読む ⇒

温暖化を味方に!再生二期作「にじのきらめき」でコメ増産。高収量&業務用米に期待!課題克服へ、地域に合った栽培技術確立がカギ。