伊豆諸島・小笠原諸島の防災対策:地震と津波から島民を守るために、私たちができることとは?津波注意報発令:伊豆諸島・小笠原諸島の防災対策と今後の課題

太平洋に浮かぶ伊豆諸島・小笠原諸島。地震と津波のリスクに備え、地域防災計画、津波ハザードマップ、避難訓練で命を守る。揺れを感じたら即避難!事前の避難経路確認や防災グッズ準備が不可欠。最新情報に基づき、日頃から防災意識を高め、いざという時に備えよう。

津波のリスクと島嶼部特有の課題

小笠原諸島で津波から身を守るには?

揺れを感じたら、まず高台へ避難!

津波のリスクと島嶼部特有の課題についてです。

2024年9月24日の地震と津波について解説します。

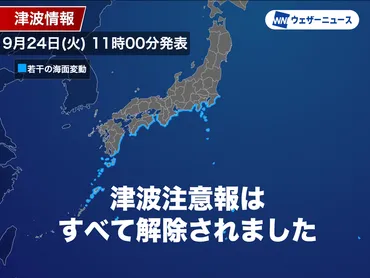

✅ 2024年9月24日、鳥島近海で発生した地震により伊豆諸島・小笠原諸島に津波注意報が発表されたが、11時00分にすべて解除された。

✅ 八丈島八重根で0.5mの津波が観測され、その他地域でも0.1mから0.2mの津波が観測された。

✅ 今後も若干の海面変動の可能性があるため、海での作業や釣りなどを行う際は注意が必要。

さらに読む ⇒【ウェザーニュース】天気 - 台風・地震・防災情報|予報精度No.1出典/画像元: https://weathernews.jp/news/202409/240085/海面変動がある可能性があるとのことなので、引き続き注意が必要ですね。

地震大国である日本において、津波への備えは常に必要であることを再認識しました。

小笠原諸島は、海の上の島々であり、海底変動による津波の影響を受けやすい地理的特徴を有しています。

特に、周辺のプレート境界での地震は津波を引き起こす可能性が高いです。

津波の規模、島の地形や標高によって被害の程度は異なり、低い場所や避難路が限られた場所では被害が大きくなる可能性があります。

東日本大震災のような大規模な津波が発生する可能性も否定できません。

2024年4月4日の地震では、地震発生後、気象庁の情報発表に時間がかかったものの、住民の迅速な避難行動が重要であることを再認識させる出来事となりました。

海岸付近で揺れを感じたら、まず避難することが重要です。

うーん、津波って怖いよね。高い場所に逃げるしかないんだろうけど、とっさにできるかなぁ…。

住民と行政の連携:防災意識の向上と連携

小笠原諸島で津波から身を守るには?

事前準備と計画、防災意識が重要!

住民と行政の連携についてです。

防災意識の向上と連携について解説します。

公開日:2024/09/24

✅ 2024年9月24日午前8時14分頃、東京都の鳥島近海を震源とするM5.8の地震が発生し、伊豆諸島と小笠原諸島に津波注意報が出された。

✅ 八丈島で50センチ、神津島で20センチの津波が観測されたが、震度1以上の揺れは観測されず、午前11時に津波注意報は解除された。

✅ 気象庁は、津波が観測されたことから、津波注意報が出ていた地域では引き続き注意が必要と呼びかけている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS9R7V00S9ROXIE002M.html避難訓練への参加や、防災グッズの準備など、個人レベルでの備えも重要ですね。

最新情報を常に確認することも大切なことですね。

小笠原諸島では、政府や自治体による津波対策として、津波警報の発令時の避難システムの整備、避難所や避難ビルの設置、防災教育などが実施されています。

しかし、島の特性を考慮すると、個人レベルでの事前の準備と計画が不可欠です。

避難経路や避難場所の確認、防災グッズの準備、非常食の備蓄を怠らないようにする必要があります。

地域住民は、日頃から防災意識を高め、避難訓練に参加することが求められます。

2024年9月24日の鳥島近海の地震の際にも、津波注意報が発表され、海中や海岸付近の危険性、ならびに海に入ったり海岸に近づかないよう注意が呼びかけられました。

最新の地震・津波情報は、気象庁の発表する情報で確認できます。

津波警報が出た時の避難システムとか、避難所のこととか、ちゃんと確認しとかないとね! 自分でできることはやっておかないと!

未来へ向けて:更なる防災対策の強化

小笠原諸島で命を守る!何が最重要?

防災意識と避難訓練がカギ!

未来へ向けての防災対策の強化についてです。

合同総合防災訓練について解説します。

✅ 東京都と小笠原村は合同総合防災訓練を実施し、延べ約2000人が参加し、避難訓練、図上訓練、セミナーなど様々な訓練が行われた。

✅ 父島と母島でそれぞれ住民避難訓練、防災教育、展示・体験訓練、医療救護訓練などが行われ、関係機関の役割確認や連携強化を図った。

✅ 道路啓開訓練や海難救助訓練も実施され、地域防災力の向上と、安全・安心な暮らしの確保を目指している。

さらに読む ⇒小笠原ブログ出典/画像元: https://blog.vill.ogasawara.tokyo.jp/2018/11/28/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%83%BB%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%9D%91%E5%90%88%E5%90%8C%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%98%B2%E7%81%BD%E8%A8%93%E7%B7%B4%E3%82%92%E5%AE%9F/合同総合防災訓練を通して、地域防災力の向上を図る取り組みは素晴らしいですね。

情報伝達システムの強化も、今後の課題として重要ですね。

小笠原諸島のような島々では、政府・自治体の対策に加え、個人レベルでの防災意識と準備が被害を最小限に抑えるために重要です。

小笠原村は、地域防災計画をはじめとする様々な防災対策を継続的に見直し、強化していく必要があります。

気象庁が提供する最新の地震・津波情報を活用し、的確な避難行動を取ることが、住民の安全を守るために不可欠です。

防災意識を高め、定期的な避難訓練に参加することで、いざという時の対応力を高めることが重要です。

今後の課題として、防災道路の整備や、情報伝達システムの強化などが挙げられます。

過去の災害の教訓を活かし、未来に向けて、より安全な地域づくりを目指していくことが重要です。

地域全体で防災意識を高めるって、すごく大切なことだよね。訓練に参加して、いざという時に備えるって素晴らしいわ!

今回の記事を通して、伊豆諸島・小笠原諸島における防災対策の現状と課題について理解を深めることができました。

これからも、地域全体で防災意識を高め、安全・安心な暮らしを守っていきましょう。

💡 伊豆諸島・小笠原諸島は地震と津波のリスクが高く、過去に甚大な被害を受けている。

💡 小笠原村は、ハザードマップ作成や防災訓練の実施など、様々な防災対策を講じている。

💡 住民の防災意識向上と行政との連携強化が、更なる防災力強化に繋がる。