伊豆諸島・小笠原諸島の防災対策:地震と津波から島民を守るために、私たちができることとは?津波注意報発令:伊豆諸島・小笠原諸島の防災対策と今後の課題

太平洋に浮かぶ伊豆諸島・小笠原諸島。地震と津波のリスクに備え、地域防災計画、津波ハザードマップ、避難訓練で命を守る。揺れを感じたら即避難!事前の避難経路確認や防災グッズ準備が不可欠。最新情報に基づき、日頃から防災意識を高め、いざという時に備えよう。

💡 伊豆諸島・小笠原諸島は地震と津波のリスクが高い地域であり、過去に甚大な被害を受けている。

💡 小笠原村では、津波ハザードマップや避難計画など、様々な防災対策を講じている。

💡 住民の防災意識向上と行政との連携強化が、被害を最小限に抑えるために重要である。

今回の記事では、伊豆諸島と小笠原諸島における地震と津波のリスク、そして地域社会の防災対策について掘り下げていきます。

まずは、伊豆諸島・小笠原諸島で起こりうる災害と、その対策について見ていきましょう。

地震と津波の脅威:伊豆諸島・小笠原諸島の歴史と現在

伊豆諸島・小笠原諸島、地震と津波に備えるには?

避難と情報収集を迅速に行う。

今回は、地震と津波の脅威についてです。

過去の災害から、現在の状況までを解説します。

公開日:2023/11/08

✅ 鳥島近海を震源とする地震が発生し、伊豆諸島と小笠原諸島に津波注意報が発表された。

✅ 津波の高さは最大1メートルと予想され、すでに八丈島で60センチの津波が観測された。

✅ 気象庁は津波注意報が解除されるまで、海に入らないよう呼びかけている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20231009/k00/00m/040/017000c今回の地震では、幸いにも大きな被害はなかったようですが、改めて防災意識を高める必要を感じます。

揺れを感じたら、直ちに避難することが重要ですね。

東京都の伊豆諸島と小笠原諸島は、太平洋上に位置し、地震と津波のリスクに常に晒されています。

過去には、相模湾や関東地方東方沖合で発生する地震、火山活動に伴う地震により、甚大な被害を受けてきました。

1923年の関東地震や1605年の慶長地震による津波、1972年の八丈島近海の地震など、数々の災害が記録されています。

近年では、2000年の三宅島周辺の地震も被害をもたらしました。

2024年9月24日には鳥島近海でマグニチュード5.9の地震が発生し、津波注意報が発表されました。

2024年4月4日には小笠原諸島父島近海を震源とする地震が発生し、母島で震度5強を観測。

この地震では、震源から7分後に津波の心配がないと発表されましたが、現地では揺れを感じてすぐに避難する住民もおり、気象庁もその対応を評価しました。

なるほど、過去の災害の教訓を活かして、現在の対策が講じられているんですね。非常時の情報伝達の重要性も再認識しました。これは、投資家としても見逃せない情報ですな!

小笠原村の防災対策:地域を守るための取り組み

小笠原村の防災対策、最も重要な計画は?

地域防災計画が根幹。津波ハザードマップも重要。

小笠原村の防災対策についてです。

ハザードマップや津波避難計画、土砂災害対策について解説します。

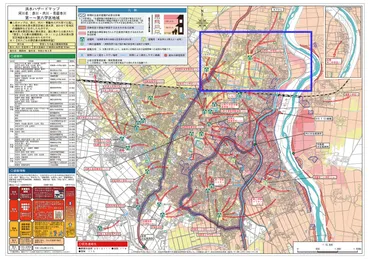

✅ ハザードマップは、地震、水害、噴火などの自然災害発生時の被害想定を表した地図であり、各市区町村が住民の避難に役立てるために作成しています。

✅ ハザードマップには、地震、津波、河川の氾濫、土砂崩れ、火山噴火など、様々な災害のリスクが記載されており、自治体によっては複数の災害を重ねて表示することもあります。

✅ ハザードマップは、各自治体の窓口や「ハザードマップポータルサイト」で入手・閲覧でき、事業継続力強化計画や事業継続計画策定の際にも活用できます。

さらに読む ⇒BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう出典/画像元: https://kyoujinnka.smrj.go.jp/knowhow/hazardmap/ハザードマップを始めとする様々な計画が策定され、日頃から備えが行われていることは、住民の安心につながりますね。

防災道路の整備も進んでいるようで、今後の進展に期待したいです。

小笠原村は、村民と滞在者の生命、身体、財産を災害から保護するため、様々な防災対策を講じています。

その根幹となるのは、災害対策基本法に基づく地域防災計画です。

これには、関係機関との連携による災害予防、応急対策、復旧に関する事項が定められ、令和2年8月に修正されました。

さらに、津波ハザードマップ、津波避難計画、土砂災害対策、新型インフルエンザ等対策行動計画など、多岐にわたる計画が策定されています。

特に、津波ハザードマップは、津波浸水深や範囲を示し、日頃の備えに役立てられています。

また、土砂災害警戒区域等マップおよびハザードマップの作成、警戒レベルの運用による情報提供も行われています。

村は、防災道路(都道行文線)の整備再開にも取り組んでおり、住民説明会を通じてルート案を検討しています。

ハザードマップってすごく大事よね。災害の時にどこに逃げればいいのか、一目でわかるから。子供にも教えておかなきゃね!

次のページを読む ⇒

小笠原諸島の津波対策。地震と津波のリスク、避難の重要性、事前の準備と防災意識の向上を呼びかけ。最新情報と訓練で、いざという時に備えよう!