世界と日本の農業遺産とは?違いをわかりやすく解説!(農業、持続可能性?)農業遺産の保護と持続可能な未来への取り組み

未来へつなぐ、日本の宝!世界・日本農業遺産とは、豊かな農林水産業を守り育てる制度。持続可能な地域経済と多様な生物を守り、食文化を未来へ。世界遺産との違いは?地域活性化の秘訣、認定基準、具体的な事例を解説!あなたの地域も変わるかも? 農業遺産サポーター制度にも注目!

世界農業遺産と日本農業遺産の比較と、世界遺産との違い

世界と日本の農業遺産、何が違うの?

世界は国際的、日本は地域活性化重視。

世界農業遺産と日本農業遺産の比較について、さらに詳しく見ていきましょう。

公開日:2021/04/30

✅ 農林水産省は、2021年2月に令和2年度の「世界農業遺産」の認定申請承認と「日本農業遺産」の認定を行い、3月には認定証授与式を実施しました。

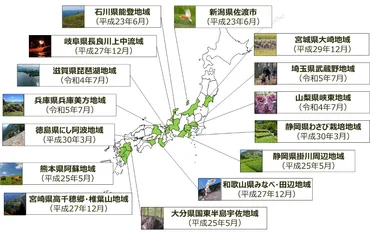

✅ 「世界農業遺産」では、山形県最上川流域、埼玉県武蔵野地域、島根県奥出雲地域の3地域がFAOへの認定申請を承認され、「日本農業遺産」では富山県氷見地域など7地域が新たに認定されました。

✅ 記事では、世界・日本農業遺産に認定された各地域の伝統的な農林水産業のシステムと、その評価ポイントが紹介されています。

さらに読む ⇒アグリジャーナル|これからの農業を考えるメディア出典/画像元: https://agrijournal.jp/aj-market/60277/世界と日本の農業遺産、それぞれに異なる特徴があるんですね。

世界遺産との違いも明確で、より持続可能な農業を目指すための制度であることがよくわかります。

世界農業遺産と日本農業遺産は、いずれも持続可能な農林水産業システムを認定する制度ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。

世界農業遺産は、国際的な視点から伝統的な農業システムを評価し、世界への発信を重視します。

一方、日本農業遺産は、日本の地域特性に合わせた取り組みを評価し、地域活性化に重点を置いています。

世界農業遺産は変化への適応を重視する一方で、世界遺産は現状の保護を目的とするため、地域住民の活動に制限が生じる場合があります。

日本農業遺産は、世界農業遺産の基準に加え、変化に対する回復力、多様な主体の参加、6次産業化の推進も重視しています。

うーん、やっぱり世界遺産は敷居が高いってことかしら?日本農業遺産の方が、地域に寄り添った感じでとっつきやすいわね。

未来への挑戦、農業遺産オフィシャルサポーター制度

農業遺産サポーター制度って何?企業/団体のどんな活動?

農業遺産地域の課題解決に貢献する制度。

未来への挑戦、農業遺産オフィシャルサポーター制度について解説いたします。

公開日:2024/05/13

✅ 世界農業遺産は、FAOが認定する、伝統的な農業システムを保全し、持続可能な活用を目指す制度であり、地域の農村文化や景観、生物多様性などを次世代に継承することを目指している。

✅ 世界遺産とは異なり、世界農業遺産は農林⽔産業を営む地域が対象で、現状維持だけでなく、新たな技術を取り入れながら進化を続けることを認めている。

✅ 世界農業遺産に認定されると、地域の活性化や農産物ブランド化による付加価値向上などのメリットがある一方で、補助金が必ずしも支給されるわけではない点に注意が必要である。

さらに読む ⇒農業求人情報サイト 農業ジョブ出典/画像元: https://agrijob.jp/contents/myagri/giahs企業が農業遺産地域と連携して、課題解決や活性化に貢献する。

素晴らしい取り組みですね。

地域と企業のwin-winの関係を築き、持続可能な社会を目指す。

とても良いと思います。

農林水産省は、世界農業遺産と日本農業遺産の推進を支援するため、様々な取り組みを行っています。

その一環として、農業遺産オフィシャルサポーター制度を運用しています。

この制度は、企業や団体が農業遺産地域と連携し、地域の課題解決や活性化に貢献することを目的としています。

サポーターには、認定証の交付や農林水産省のウェブサイトへの掲載、ロゴの使用などが認められ、農業遺産地域との交流を促進する場も提供されます。

現在、愛媛県南予地域、岐阜県長良川上中流域、和歌山県みなべ・田辺地域など、全国19の農業遺産地域で試行版が実施されています。

オフィシャルサポーター制度、これはいい。企業としても、CSR活動として取り組めるし、ブランドイメージの向上にも繋がる。うちの会社も、ぜひ検討してみよう!

比企丘陵、谷津沼農業システムの奇跡

比企丘陵の農業遺産、何が評価された?

省エネ水供給と生態系保全の両立!

比企丘陵の谷津沼農業システムについて、詳しく見ていきましょう。

✅ 比企丘陵農業遺産推進協議会が申請していた「比企丘陵の天水を利用した谷津沼農業システム」が日本農業遺産に認定された。

✅ このシステムは、天水のみを水源とするため池と谷津田を利用した稲作・畑作で構成され、伝統的な水利組合「沼下」による緻密な水管理が特徴である。

✅ 絶滅危惧種ミヤコタナゴの人工繁殖など、天水のみによる貴重な生態系の維持と生物多様性への貢献が評価された。

さらに読む ⇒比企丘陵の天水を利用した谷津沼農業システムが日本農業遺産に認定されました/和紙のふるさと 小川町出典/画像元: https://www.town.ogawa.saitama.jp/gyosei/sosiki/10/8/1/436.html絶滅危惧種のミヤコタナゴの保護にも貢献しているんですね。

単なる農業システムにとどまらず、多様な生物を守る取り組みも評価されている。

素晴らしいです。

埼玉県比企丘陵地域(滑川町、東松山市、熊谷市、嵐山町、小川町、吉見町、寄居町)の「比企丘陵の天水を利用した谷津沼農業システム」が、日本農業遺産に認定されました。

このシステムは、谷津地形を活かして天水のみを水源とするため池と谷津田、谷津斜面での畑作を組み合わせたもので、地域住民の熱心な取り組みと緻密な水管理によって実現しました。

特に、絶滅危惧種であるミヤコタナゴの野生復帰を目指した取り組みは、生物多様性の保全に大きく貢献しています。

この認定は、地理的な水の得にくさを克服した省エネ水供給システムとしての価値と、地域の伝統と生態系の保全を両立させたことが評価された結果です。

農林水産省は、2024年早々に、世界農業遺産と日本農業遺産の次回募集を予定しています。

まあ、天水だけで農業ってすっごい!水って大事だもんね。そして、ミヤコタナゴ!可愛い!こういう、地元の人が頑張ってる話、応援したくなっちゃうよね!

本日の記事では、世界と日本の農業遺産について、その定義や認定基準、そして具体的な事例をご紹介しました。

持続可能な農業の未来を考える、良い機会になりました。

💡 世界農業遺産と日本農業遺産は、持続可能な農業を推進し、地域活性化を目指す制度である。

💡 日本農業遺産は、地域特性に合わせた多様な取り組みを評価し、地域経済の活性化を促す。

💡 農業遺産は、食料安全保障、生物多様性、地域文化の継承に貢献し、未来へ繋がる。