防災意識は変わる?自助と共助、未来の備えを考える(?)変わる意識、変わらない課題 ~自助の現在地と未来への展望~

日本の防災意識は、阪神・淡路大震災、東日本大震災を経て変化。自助の取り組みは頭打ち傾向にあり、新たな課題が浮き彫りに。machicoの調査では、自然災害への不安増大や震災の記憶風化が明らかに。一方、経団連は防災DXを提言し、デジタル技術活用を推進。こくみん共済coopの調査では、発災時の対策準備の低さが浮き彫り。各調査結果から、防災意識の再構築と具体的な行動変容が求められる。

もしもの時に備える:自助と共助の具体的な対策

震災で得た教訓とは?防災準備で大切なことは?

経験からの教訓、防災準備、家族との話し合い。

実際にあった出来事から、防災の重要性を改めて認識できますね。

日々の生活の中で、防災について考えることが大切ですね。

✅ 東日本大震災から10年を機に、防災意識に関するアンケートを実施し、多くの人が自然災害に対して不安を感じていることが明らかになった。

✅ 震災の記憶や教訓が忘れられがちになっていると感じている人がいる一方で、家族との連絡手段や集合場所を定めることの重要性を認識し、話し合うきっかけを求めている声も多く見られた。

✅ 震災の経験から得た教訓を忘れずに、日々の生活を大切にしたい、あるいは今後の防災対策について家族や地域社会で考える必要があるという意見が多く寄せられた。

さらに読む ⇒せんだいタウン情報machico出典/画像元: https://machico.mu/special/detail/1782machicoの調査結果から、様々な意見や課題が見えてきますね。

震災の経験を活かし、日々の生活や防災対策に繋げていくことが重要だと感じます。

家族や地域社会で話し合うことの大切さを改めて認識しました。

machicoの調査結果からは、具体的な減災・防災対策の実施状況や、地震発生時の心配事など、多様な情報が明らかになりました。

自由記述欄には、震災の経験から得た教訓や、防災準備の重要性の再認識、そして家族との話し合いの必要性を訴える声が寄せられています。

また、震災の記憶を子供たちに伝える方法や、学校での防災教育の重要性も指摘されています。

さらに、ガソリンの備蓄など、震災後の行動の変化、精神的な影響、介護が必要な家族がいる場合の不安、復興の進捗状況に対する心情、そして原発周辺地域の現状への悲しみなどが語られています。

うちも連絡手段を確認しとかないと! 避難場所とか、ちゃんと子供たちと話し合ってなかったわ。反省…。ガソリンの備蓄も考えないとね。

未来の防災:テクノロジーと連携による強靭化

災害対策、具体的に何が変わる?防災DXの要点は?

デジタル技術で予測、復旧を効率化

国土強靭化基本計画は、未来の防災にとって非常に重要ですね。

気候変動への対策と防災を組み合わせるという視点は、これからの時代に不可欠です。

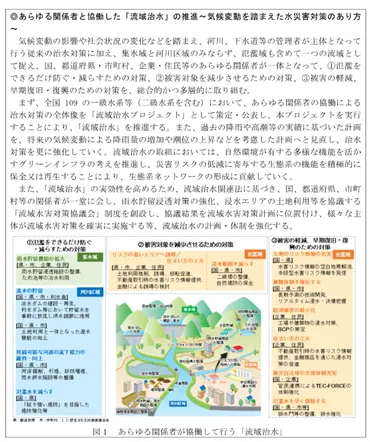

✅ 国土強靭化基本計画は、国土強靭化基本法に基づき、国土の脆弱性評価を踏まえた強靭な国づくりを目指すもので、気候変動や大規模地震等への対策を重点的に推進する。

✅ 近年激甚化する気象災害に対応するため、気候変動と防災を組み合わせた「気候変動×防災」の視点に基づき、ハード・ソフト両面での対策や適応復興を推進する。

✅ 「流域治水」など、関係機関が連携し、気候変動の影響や自然災害への対策を強化するための具体的な施策を実施し、「流域治水関連法」に基づき推進する。

さらに読む ⇒ アメッジ出典/画像元: https://shinsui-portal.mlit.go.jp/shinsuitaisaku/v/kokudo/日本経済団体連合会が提言している防災DXの推進は、非常に興味深いですね。

デジタル技術の活用は、災害の予測、応急対策、復旧・復興を効率化する上で、非常に有効だと思います。

頻発化・激甚化する災害に対応するため、日本経済団体連合会は、政府が改定を進める国土強靱化基本計画において、防災DXの推進を提言しています。

具体的には、デジタル技術を活用した災害の予測・予防、応急対策、復旧・復興の効率化を目指し、インフラ点検へのロボット・ドローン・AIの活用、デジタルツインによるシミュレーション、データ基盤の共通化、人材育成、次世代通信網の社会実装などを推進。

また、災害復旧・復興においては、5G技術を活用した建設機械の遠隔操作による無人化施工の早期実装に向けた安全基準の整備、GISやドローンを活用した被災状況の迅速な把握、企業と自治体の情報共有による被災者支援なども提唱しています。

防災DX、素晴らしい! テクノロジーで災害への対応を強化するのは、まさに未来の投資だ! インフラ点検へのロボット活用は、コスト削減にも繋がる。これは、儲かるぞ!

自助の現在地:意識と行動のギャップを超えて

防災対策、あなたは大丈夫?現状と課題を調査結果からチェック!

対策準備は低く、生活再建への備えも不足。

自助の現状を把握することは、防災対策を強化する上で重要ですね。

具体的な対策の実施率が低いのは、少し残念です。

✅ こくみん共済 coop が行った防災意識調査によると、平時・発災時・災害後の備えが十分でないと感じている人が多く、特に生活再建のための保険加入が進んでいないことが明らかになった。

✅ 直近1年以内の防災対策実施率は低く、ハザードマップの確認も進んでいない。南海トラフ地震に関する情報公開後も、家族や職場での防災意識の変化は限定的だった。

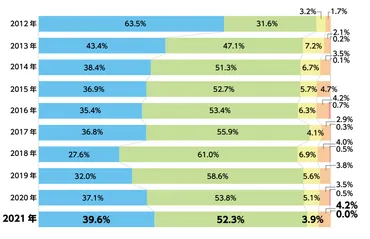

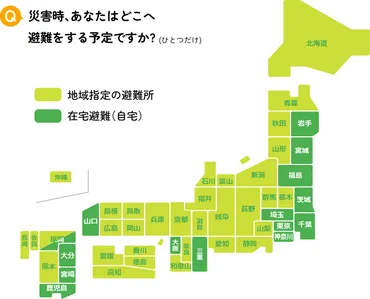

✅ 災害への不安は高いものの、地震を最も不安に感じる人が多い。避難場所は地域指定の避難所と在宅避難に分かれ、ペットとの避難に関する考え方も多様化している。

さらに読む ⇒こくみん共済 coop の公式ホームページ | 共済・保障のことならこくみん共済 coop ←全労済→出典/画像元: https://www.zenrosai.coop/bousai-gensai/survey2024.htmlこくみん共済coopの調査結果から、防災対策の現状が明らかになりましたね。

発災時の対策準備が十分でない人が多いというのは、改善の余地ありですね。

ハザードマップの確認も重要です。

こくみん共済coopの調査からは、防災対策に関する現状が明らかになりました。

発災時の対策準備は半数以下であり、「平時」「発災時」「災害後」の対策もそれぞれ2~3割程度と低い状況です。

直近1年以内の対策実施は20.3%と低く、「懐中電灯」「避難場所確認」「食料備蓄」の準備が進んでいます。

避難場所については、避難所と在宅避難の割合に地域差や年代による違いが見られます。

生活再建への備えは不足していると感じている人が多く、ハザードマップの確認率にも地域差が見られます。

南海トラフ地震への対応について、情報発表後の意識・行動変化は、家族・職場ともに「変化なし」が多数という結果でした。

これらの調査結果は、防災対策の重要性を再認識し、国民一人ひとりが自身の行動を振り返るための貴重な手がかりとなります。

あれ? 家族も職場も防災意識の変化、ナシ? そりゃ、まずいわ! もっと危機感持たないと!

本日の記事を通して、日頃からの防災意識を高め、いざという時に冷静に行動できるよう準備することの大切さを学びました。

自助努力だけでなく、地域社会との連携も重要だと感じました。

💡 大規模災害に備え、自助・共助の意識を高め、具体的な対策を講じることが不可欠。

💡 震災の記憶と教訓を継承し、次世代へ伝えるために、家族や地域社会で話し合う機会を設ける。

💡 テクノロジーを活用し、未来の防災対策を強化し、強靭な社会を構築する。