防災意識は変わる?自助と共助、未来の備えを考える(?)変わる意識、変わらない課題 ~自助の現在地と未来への展望~

日本の防災意識は、阪神・淡路大震災、東日本大震災を経て変化。自助の取り組みは頭打ち傾向にあり、新たな課題が浮き彫りに。machicoの調査では、自然災害への不安増大や震災の記憶風化が明らかに。一方、経団連は防災DXを提言し、デジタル技術活用を推進。こくみん共済coopの調査では、発災時の対策準備の低さが浮き彫り。各調査結果から、防災意識の再構築と具体的な行動変容が求められる。

💡 大規模災害に備え、自助・共助による防災意識を高めることの重要性。

💡 震災の記憶と教訓を継承し、次世代へ伝えるための具体的な取り組み。

💡 テクノロジーと連携した、未来の防災対策と強靭化への取り組み。

防災対策は、いざという時のために非常に重要です。

まずは、防災に対する意識をしっかりと持ち、現状を把握することが大切です。

変わりゆく防災意識と、立ち止まる自助の歩み

阪神淡路大震災後、日本の防災意識はどう変化した?

自助の取り組みが広がり、意識が向上した。

自助の歩みが重要ということがよく分かります。

まずは、自宅の安全を確認することから始めたいですね。

公開日:2017/06/26

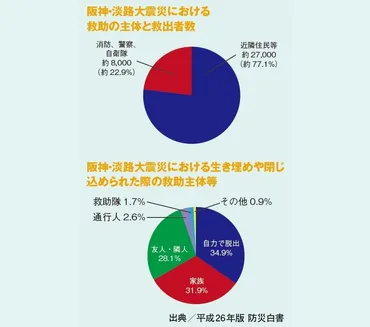

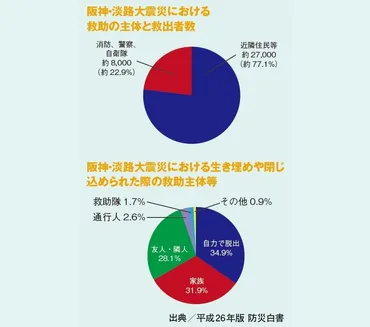

✅ 大規模災害時には公助に限界があるため、自助・共助による防災が重要である。

✅ 災害をイメージし、自分や大切な人が生き延びられるように備えることが重要である。

✅ 阪神・淡路大震災の事例から、自力脱出や家族・近隣住民による救出が大部分を占め、自助の重要性が示されている。

さらに読む ⇒PROJECT DESIGN - 月刊「事業構想」オンライン トップページ出典/画像元: https://www.projectdesign.jp/200003/feature2017/003808.php阪神・淡路大震災での教訓から、自助の重要性が改めて示されていますね。

自助の取り組みは、着実に進化を遂げている一方、東日本大震災後には頭打ち傾向にあるという点は、少し気がかりです。

1980年代から現代に至るまで、日本の防災意識は大きな変遷を遂げてきました。

1984年の調査では、地震への備えがない国民が多数を占めていましたが、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、家具の固定や食料・水の備蓄といった具体的な自助の取り組みが広まりました。

2004年以降の地震災害も防災意識をさらに高め、取り組みは着実に進化を遂げます。

しかし、2011年の東日本大震災後、自助の取り組みは頭打ち傾向となり、2016年の熊本地震後も大きな変化は見られませんでした。

直近の調査では、取り組みの実施率が上昇していない可能性もあり、国民がより積極的に自助の取り組みに着手するための新たなきっかけづくりが求められています。

なるほど、自助の重要性は理解した。しかし、自助だけでは限界がある。共助、つまり地域社会との連携も不可欠だ。備えあれば憂いなし、金持ちも貧乏人も、まずは準備だ!

震災を忘れないために:記憶と教訓の継承

震災10年、防災意識に潜む課題とは?

不安の増加、教訓の風化、家族間の話し合い不足。

震災の記録と教訓を未来へ伝えることは、非常に重要ですね。

記録の保存、伝承、国内外への発信を政府が推進しているのは素晴らしいです。

✅ 東日本大震災からの復興において、震災の記録と教訓を未来に伝えることが重要とされ、復興構想会議や政府の基本方針で記録の保存、伝承、国内外への発信が明記された。

✅ 復興構想会議では、追悼と鎮魂を復興の起点とし、「鎮魂の森」や「東北災害アーカイブセンター」の提案が出され、記録の保存・教訓の伝承が復興の原則として掲げられた。

✅ 政府は、災害の記録・教訓を国際公共財として海外と共有し、国内外からアクセス可能な保存・公開体制を構築すること、地元発意による「鎮魂の森」などの整備を検討することを基本方針に盛り込んだ。

さらに読む ⇒東日本大震災の教訓継承サイト出典/画像元: https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/archive/chapter8-verse3.html東日本大震災から10年経ち、防災意識に課題があることが浮き彫りになりましたね。

震災の記憶が風化しつつあるというのは、危機感を感じます。

家族で防災について話し合う機会を意識的に作ることが大切ですね。

東日本大震災から10年という節目を迎えた中で、machicoが実施した意識調査からは、防災意識における新たな課題が浮き彫りになりました。

自然災害に対する不安を感じる人が増加し、約9割が何らかの不安を抱えている現状が明らかになっています。

震災からの回復を実感している人とそうでない人がいる一方で、震災の記憶や教訓が風化しつつあるという声も聞かれます。

家族との連絡手段や集合場所を決めない理由として、「話し合うきっかけがない」という点が挙げられており、これらは、震災の教訓を次世代に伝え、日々の防災対策に繋げるための重要な課題として認識されています。

せっかくの教訓を風化させちゃ、ダメだべ! 家族で連絡手段とか避難場所について話すきっかけがないってのは、ちょっと寂しいね。もっと積極的に話せるような場が必要だよね。

次のページを読む ⇒

防災意識を問う二つの調査結果。減災・防災対策の現状と課題、そして国民の意識を浮き彫りに。デジタル技術活用による対策強化も提言。