サンマ不漁の原因と対策とは?資源管理、価格高騰、漁獲量減少の現状を徹底解説!(?)サンマ不漁の現状と課題:価格高騰、資源管理、漁獲量減少

秋の味覚、サンマが危機!記録的な不漁と価格高騰の裏には、地球温暖化や外国漁船の影が。資源回復へ向け、漁獲枠削減などの対策が講じられるも、課題は山積み。2024年の漁獲量は回復傾向にあるものの、今後の資源管理が重要に。食卓からサンマが消える日も?持続可能な漁業への転換が急務。

国際的な資源管理の動き

サンマ漁獲、どう変わる?持続可能な漁業への第一歩!

TACが22.5万トンに。資源量で漁獲量調整。

サンマの資源を守るために、国際的な取り組みが進んでいるんですね。

漁獲制御ルールの導入は、持続可能な漁業のために重要な一歩ですね。

✅ 北太平洋漁業委員会(NPFC)年次会合で、サンマの漁獲制御ルール導入が決定され、資源回復に向けた管理強化が進むことになった。

✅ 漁獲量の低下が懸念されるサンマに対し、事前に合意されたルールである漁獲制御ルールを導入することで、資源量の変動に迅速に対応できるようになった。

✅ 中国や韓国などの反対もあったものの、交渉の結果、2024年5月より暫定的な漁獲制御ルール導入が合意され、TAC(漁獲可能量)が削減されることになった。

さらに読む ⇒WWFジャパン出典/画像元: https://www.wwf.or.jp/activities/activity/5639.html資源管理のための国際的な動きが加速しているのは、心強いですね。

漁獲枠が減ることで、価格にも影響が出そうですが、資源を守るためには必要な措置でしょう。

2024年4月には、北太平洋漁業委員会(NPFC)の年次会合が開催され、サンマの資源管理に関する重要な進展が見られました。

資源量の減少を受け、漁獲制御ルール(HCR)の導入で合意。

これは、資源量の変動に応じて漁獲量を調整するもので、持続可能な漁業管理に不可欠です。

具体的には、サンマの資源量が目標を下回る場合、総漁獲可能量(TAC)が毎年10%減少することになります。

2024年のTACは22.5万トンに設定されました。

2023年には漁獲枠が25万トン以内に削減され、2024年にはさらに10%減の22万5000トンとなりました。

漁師さんたちも大変だわね。でも、資源を守ることは大事だし、みんなで協力して、美味しいサンマを食べ続けられるようにしたいわね!

科学的知見と漁獲量の変動

サンマ激減の理由は?沖合化と何の関係がある?

親潮弱化→水温上昇→沖合化・餌不足

サンマの沖合化が漁獲量減少の主要因とのことですが、詳細な調査がされているのですね。

公開日:2023/04/07

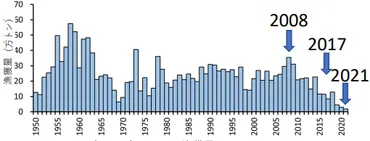

✅ 近年、サンマの不漁は2010年に始まった沖合化が主要因であり、親潮の弱化や餌となる動物プランクトンの減少といった海洋環境の変化がそれに拍車をかけている。

✅ サンマの沖合化は、生育場の悪化や成長の低下、成熟への悪影響を引き起こし、他の浮魚類の増加も回遊を妨げている可能性がある。

✅ 水産研究・教育機構は、音響技術による浮魚類分布把握や遺伝子分析による回遊解明などの研究を進め、国際的な資源評価への貢献と持続的な水産資源利用を目指している。

さらに読む ⇒テック・アイ技術情報研究所出典/画像元: https://tiisys.com/blog/2023/04/07/post-119943/サンマの沖合化は、海洋環境の変化が大きく影響しているんですね。

水産研究・教育機構の研究によって、その原因が明らかになりつつあるのは、今後の対策に役立ちそうですね。

国立研究開発法人水産研究・教育機構の研究によると、2010年以降のサンマ漁獲量激減の主たる要因は、サンマの分布の沖合化です。

これは、親潮の弱化による道東・三陸沖の水温上昇、およびサンマの餌となる動物プランクトンの減少と関連しています。

沖合への分布偏重は、産卵場や生育環境を餌環境の悪い場所へ移動させ、成長の低下や成熟への悪影響を招いています。

さらに、日本近海での他の浮魚類の増加も、サンマの回遊を妨げる要因となっている可能性があります。

2024年の日本のサンマ水揚げ量は前年比58%増の3万8695トンでした。

沖合化の原因が、親潮とか餌とか、色んな要因が絡み合ってるんだね。それにしても、2010年から激減って、ちょっとショックね。うちの会社でも、何か出来る事を探さなきゃ。

今後の展望と課題

サンマ漁獲枠10%減!公海では?

公海は12万1500トンに削減。

2025年の漁獲枠が決定されたようですね。

資源管理の重要性が改めて感じられますね。

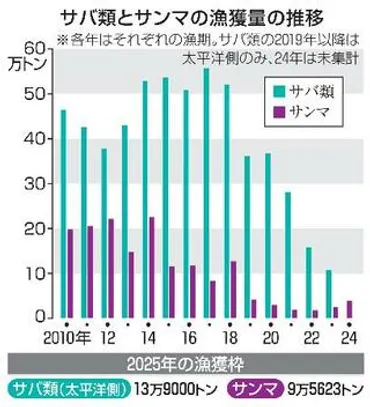

✅ 2025年のサンマ漁獲枠が、過去最少の9万5623トンに決定した。

✅ 太平洋側のサバ類の漁獲枠は、25年漁期で前年同期比6割減の13万9千トンとなる。

✅ 近年不漁が続いているため、今回の漁獲枠の変更による国内漁業や流通への影響は限定的とみられる。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/17337542025年の漁獲枠が決定され、厳しい状況が続いていますね。

日本が提案したマイワシの漁獲枠設定が合意に至らなかったのは残念ですが、今後の動向に注目したいですね。

NPFCの年次会合では、2025年のサンマの漁獲枠を20万2500トン(10%削減)、公海での漁獲枠を12万1500トンに削減することで合意に至りました。

また、マサバについても、公海での漁獲枠を7.1万トン(約3割削減)としました。

日本は半減を主張しましたが、これは不十分であると水産庁審議官は述べています。

日本が提案したマイワシの漁獲枠設定については合意に至りませんでした。

サンマの漁獲枠が減るのは、ちょっと心配だわね。でも、資源を守るためには仕方ないのかも。マイワシの漁獲枠も設定して欲しかったけど、色々な事情があるんでしょうね。

サンマの不漁問題は、複雑な要因が絡み合い、私たちの食卓にも大きな影響を与えています。

国際的な資源管理や科学的な知見を活かし、持続可能な漁業を目指すことが重要です。

💡 サンマの不漁は、地球温暖化や外国漁船の増加など、複合的な原因によるものです。

💡 国際的な資源管理として、漁獲制御ルールの導入が進み、漁獲枠が削減されています。

💡 今後の課題は、科学的な知見に基づいた対策と、関係各国との連携強化です。