サンマ不漁の原因と対策とは?資源管理、価格高騰、漁獲量減少の現状を徹底解説!(?)サンマ不漁の現状と課題:価格高騰、資源管理、漁獲量減少

秋の味覚、サンマが危機!記録的な不漁と価格高騰の裏には、地球温暖化や外国漁船の影が。資源回復へ向け、漁獲枠削減などの対策が講じられるも、課題は山積み。2024年の漁獲量は回復傾向にあるものの、今後の資源管理が重要に。食卓からサンマが消える日も?持続可能な漁業への転換が急務。

💡 サンマの不漁と価格高騰が深刻化しており、2023年の初競りでは1匹2万8000円の高値がつきました。

💡 地球温暖化による海水温上昇、中国や台湾の漁獲量増加などが不漁の複合的な原因として挙げられます。

💡 国際的な資源管理の動きとして、北太平洋漁業委員会(NPFC)による漁獲制御ルールの導入が進んでいます。

それでは、これからサンマの不漁問題について詳しく見ていきましょう。

まずは、現状と、私たちが知っておくべき基本情報から整理していきます。

秋の味覚の危機

サンマ激減!価格高騰の原因は?

水揚げ量の大幅な減少。

秋の味覚であるサンマの不漁は、私たちの食卓にも大きな影響を与えています。

一体何が原因で、価格高騰はどこまで続くのでしょうか?。

✅ サンマは不漁と漁獲国の増加により価格が高騰しており、特に2023年の初競りでは1匹2万8000円という高値がついた。

✅ サンマの値上がりの原因は、親潮の減少によるサンマの減少と、中国や台湾など漁獲国の増加による需要の高まり。

✅ サンマの代わりに、価格が安く栄養価も高いイワシを食べる機会が増えており、食べ方もサンマと同様に様々である。

さらに読む ⇒ファイナンシャルフィールド出典/画像元: https://financial-field.com/living/entry-237936サンマの不漁は、食卓に大きな影響を与えていますね。

イワシなど他の魚で代用する工夫もされていますが、サンマの味を恋しく思う人も多いでしょう。

日本の食卓を彩る秋の味覚、サンマの不漁とそれに伴う価格高騰は、近年深刻な問題となっています。

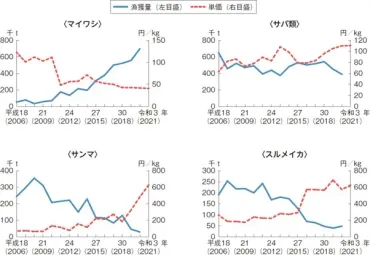

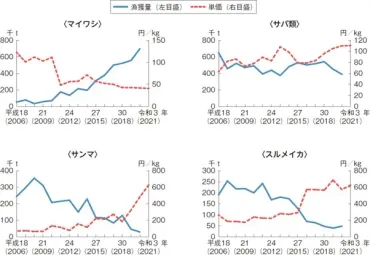

2008年以降減少傾向にあったサンマの水揚げ量は、特に直近4年間で顕著な落ち込みを見せており、2022年には過去最低を記録。

10年前と比較すると、約92%も減少しています。

この減少は価格にも反映され、2022年の卸売価格は2018年比で約3倍、1989年比では約8.5倍にまで上昇しました。

サンマが高騰しているのは困ったことですね。でも、イワシのように安くて美味しい魚もあるので、上手に食生活に取り入れたいものです。経営者としては、価格変動に左右されない、安定した仕入れルートを確保することが重要だと考えます。

不漁の複合的な原因

サンマ不漁、一体なぜ?海水温と〇〇が影響?

温暖化と外国漁船の参入が原因。

サンマの不漁には、様々な要因が絡み合っているようですね。

単一の原因ではなく、複合的な要因という点が重要ですね。

公開日:2021/05/21

✅ 政府は、地球温暖化による漁獲量減少に対応するため、気候変動を意識した漁業対策の策定に本格的に乗り出す。

✅ これまでの乱獲防止中心の水産行政から転換し、温暖化を見据えた対策に軸足を移す。

✅ 漁業の世界でも、他の産業と同様に「脱炭素」が加速する見込み。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210520/k00/00m/020/356000c海水温の上昇や外国漁船の参入など、いくつかの要因が重なり合っているんですね。

こうした複合的な問題に対応するためには、多角的な対策が必要になります。

サンマ不漁の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

最も大きな要因の一つは、地球温暖化による海水温の上昇です。

サンマは冷たい海域を好み回遊する魚であり、海水温の上昇により従来の漁場から遠ざかる傾向にあります。

このため、漁獲量が減少し、価格高騰を招いています。

また、中国や台湾といった外国漁船の参入も影響を与えています。

外国でのサンマ需要の高まりを受け、日本近海での漁獲枠が減少。

外国では脂の少ないサンマも人気があり、旬を迎える前のサンマが漁獲されることも、日本の漁獲量減少に拍車をかけています。

あら、温暖化が原因の一つなのね。サンマが獲れなくなるなんて、ちょっと寂しいわね。外国の漁船も影響しているみたいだけど、国際的な連携も大事になってくるんじゃないかしら?

次のページを読む ⇒

サンマ資源を守れ!NPFCが漁獲制限を強化。減少傾向にあるサンマの持続可能な漁業を目指し、TAC削減へ。沖合化や他魚種の影響も。2025年の漁獲枠にも注目。