青森県の挑戦:自然と共生する再エネ条例とは?青森県が目指す持続可能な社会:ゾーニングと課税の仕組み

青森県が自然と共存する再エネ社会を目指し、画期的な条例を制定! 大規模な太陽光・風力発電事業を対象に、ゾーニングによる環境保護と地域住民との丁寧な合意形成を義務化。保護地域での事業制限、保全地域での影響評価、調整区域での共生区域認定など、自然と調和した再エネ導入を促進。さらに、再エネ発電施設への課税「共生税」で、事業者へのインセンティブも。令和7年7月施行!

💡 青森県が自然環境と再生可能エネルギーの導入を両立させるための条例が令和7年7月1日に施行。

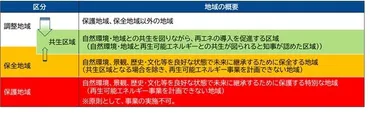

💡 条例は、保護地域、保全地域、調整地域の3つの地域区分(ゾーニング)を設定。

💡 地域住民との合意形成を重視し、合意形成プロセスを義務化。

それでは、青森県が制定した自然と共生する再エネ条例について、詳しく見ていきましょう。

青森県の新たな挑戦:自然とエネルギーの調和

青森県の画期的条例、何を目指してる?

再エネと自然環境保全の両立!

青森県は再生可能エネルギーと自然環境の調和を目指し、画期的な条例を制定しました。

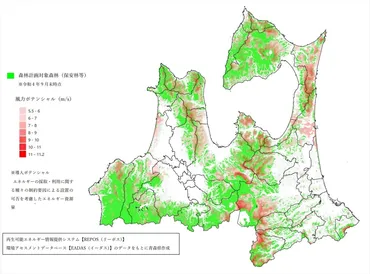

この条例は、2,000kW以上の太陽光発電施設と500kW以上の風力発電施設を対象とし、令和7年7月1日から施行されます。

✅ 青森県は、自然環境、景観、歴史・文化を保護し、再生可能エネルギー導入を促進するために、自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例を制定しました。

✅ 条例は、保護地域、保全地域、調整地域の3つの地域区分(ゾーニング)を設定し、地域区分に応じた配慮を求めることで、持続可能な再生可能エネルギーの導入を目指します。

✅ 令和7年7月1日から施行されるこの条例は、2,000kW以上の太陽光発電施設と500kW以上の風力発電施設を対象とし、特に保護地域では原則として再生可能エネルギー発電施設の設置を禁止します。

さらに読む ⇒青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government出典/画像元: https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/reene_kyousei_jyourei_seido.htmlこの条例、再生可能エネルギーの導入と自然保護を両立させようという姿勢がいいですよね。

大規模開発に対する地元住民の懸念の声に応えた形も、今後の展開に期待です。

青森県は、持続可能な社会の実現を目指し、再生可能エネルギー(再エネ)の導入と自然環境の保全を両立させるための画期的な条例、「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(共生条例)」と「共生税条例」を制定しました。

この条例は、2000kW以上の太陽光発電所および500kW以上の陸上風力発電設備を主な対象とし、令和7年7月1日に施行される予定です。

背景には、大規模風力発電計画に対する地元住民の反対運動や、同様の事例の発生に対する懸念がありました。

素晴らしいですね!環境保護と経済発展の両立を目指す姿勢は、まさに我々経営者が目指すべきところです。詳細が楽しみです。

ゾーニングと合意形成:条例の二つの柱

共生条例の二本柱、ゾーニングと何?

合意形成プロセスで地域と合意形成!

青森県が再生可能エネルギーと自然環境との共生を目指す条例制定に向け、ゾーニングの手法を含む共生制度のたたき台を提示しました。

ゾーニング区分案は、地域との共生を図る区域や調整が必要な区域など、4種類です。

✅ 青森県は、再生可能エネルギーと自然環境との共生を目指す条例制定に向け、ゾーニングの手法を含む共生制度のたたき台を提示しました。

✅ ゾーニング区分案として、地域との共生を図る区域や調整が必要な区域など、4種類の区分の方針案を提案しました。

✅ 詳細な内容については、有料プランへの登録が必要となります。

さらに読む ⇒ 環境新聞オンライン出典/画像元: https://www.kankyo-news.co.jp/news/b3203161-297c-4c45-82b0-fa73a0376a80このゾーニングってやつが肝みたいね。

保護地域、保全地域、調整地域って区分けで、それぞれルールが違うのね。

複雑だけど、自然を守るためには必要なんかな。

共生条例は、主に二つの柱から成り立っています。

一つは、環境保護の度合いに応じて県内を区分する「ゾーニング」です。

具体的には、特に保護すべき地域である「保護地域」、自然環境や景観への配慮が必要な「保全地域」、再エネ導入を促進する「調整地域」の3つに区分されます。

保護地域では原則として再エネ事業は禁止され、保全地域では設置計画段階から影響評価や地域との協議が求められます。

もう一つの柱は、地域住民との合意形成を重視する「合意形成プロセス」です。

事業者は、設置計画の段階から、地域住民や関係者との十分な協議を行い、説明会などを通じて合意形成を図ることが義務付けられます。

なるほどね〜。このゾーニングと合意形成の二本柱っていうのは、まさに持続可能な社会を作るための基盤って感じよね。地域住民との対話が重要ってとこも、すごく共感できるわ。

次のページを読む ⇒

再エネ事業のゾーニングと共生税。保護地域は高課税、調整区域は共生区域で優遇。住民合意形成と環境配慮が重要。税率や対象範囲を詳しく解説。