能登半島地震の教訓: 震災と復興への道のり(?マーク)『令和6年能登半島地震』〜被災地の現状と今後の課題〜

2024年能登半島地震の甚大な被害と復興への道のりを詳述。事前の備え不足、救援の遅れから、災害関連死の増加という深刻な問題も。政府の復興支援策、民間支援の重要性、そして阪神・淡路大震災の教訓を活かし、欧米の先進事例も参考に、今後の災害対応の強化を目指す。被災者の生活再建に向け、私たちが学ぶべき教訓とは。

避難生活と災害関連死への対策

能登半島地震、災害関連死を防ぐには?

避難所改善、被災者ケア、自宅支援!

災害関連死を防ぐための対策の重要性が述べられています。

避難所だけでなく、在宅避難者への支援も不可欠ですね。

✅ 災害関連死は、高齢になるほど多く、発災初期に集中する傾向がある。

✅ コロナ禍の経験から、少人数・分散避難による生活避難が、特に高齢者にとって重要である。

✅ 死亡場所の多くは自宅であり、「自宅だから危険」という意識を持ち、在宅被災者への早期支援が重要である。

さらに読む ⇒最新ニュースをいち早く出典/画像元: https://newscast.jp/news/6965215災害関連死を防ぐためには、避難所の環境改善、高齢者へのケアなど、様々な対策が必要です。

過去の災害の教訓を活かして、対策を講じていくことが重要です。

能登半島地震の長期化に伴い、避難生活における課題が浮き彫りになり、災害関連死の増加が懸念されています。

阪神大震災の教訓を活かし、避難所の環境改善と被災者ケアの重要性が強調されています。

高齢者や持病を持つ人へのケア、感染症対策、心理的サポートの必要性が指摘されています。

災害関連死とは、地震や津波による直接的な死ではなく、避難生活のストレス、環境変化などによって健康状態が悪化し、最終的に亡くなることを指します。

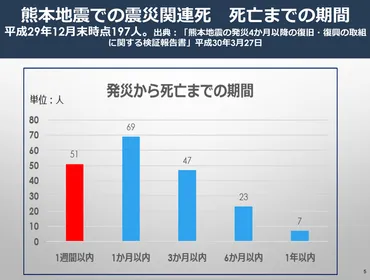

過去の災害、特に2016年の熊本地震や2011年の東日本大震災では、直接的な死者数を超える災害関連死が発生し、その多くが高齢者でした。

災害関連死を防ぐためには、避難所や病院だけでなく、自宅に留まる被災者への支援も重要です。

被災者の健康状態を把握し、適切な医療支援や生活支援を提供することが重要です。

欧米では、避難所環境整備が法律で定められていたり、家族ごとのテントや簡易ベッドの設置など、被災者の健康維持に重点を置いた対応が進んでいます。

避難所の環境整備は災害関連死を防ぐために不可欠であり、高齢者や孤立しやすい人々への支援が重要です。

本当に、他人事じゃないわよね。いつ何が起きるかわからないんだから、自分たちもちゃんと備えておかないと。

災害対応検討ワーキンググループの活動と今後の課題

能登半島地震の教訓から、今後の災害対策はどう変わる?

課題分析と改善策を通じ、対応指針が策定。

うーん、難しい話が多くて、少し疲れましたね。

公開日:2024/12/26

✅ 能登半島地震を踏まえ、政府の有識者ワーキンググループ(WG)が災害対応の方向性を示した報告書を公表し、在宅避難者の支援強化や災害関連死の防止策を提言した。

✅ 能登半島地震では関連死が直接死を上回り、その多くが高齢者であったことから、「場所(避難所)の支援」から「人(避難者)の支援」への考え方の転換を強調している。

✅ 報告書は、避難生活の環境向上を通じて災害関連死を防止することを重要視しており、具体的な対策を求めている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241126/k00/00m/010/206000c検討ワーキンググループの報告書が、今後の災害対応の指針となることが期待されています。

被災者の視点を重視した対応が重要ですね。

内閣府が設置した「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ」を中心に、災害対応の在り方について検討が行われました。

検討の目的は、能登半島地震における課題を分析し、今後の災害対応の改善策を策定することです。

ワーキンググループは、第1回から第4回までの会合を開催し、通信・放送分野、消防防災、電力・ガス、国土交通省の防災対策、学校施設整備、自治体支援、避難生活、被災者支援など、多岐にわたるテーマについて議論を重ねました。

最終的に、これらの情報に基づいて、令和6年11月には「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について【概要】」と「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」がまとめられ、今後の災害対応の指針として活用されることが期待されています。

阪神・淡路大震災から29年が経過し、能登半島地震の発生を受け、教訓が生かされているのかが問われています。

住宅の耐震化の遅れや人手不足による復旧・復興の長期化などの課題も指摘されています。

兵庫県においても耐震化率は全国平均より高いものの、高齢化率が高い地域や危険密集市街地での大火災の危険性が残っており、南海トラフ巨大地震への備えが急務です。

ワーキンググループか。お役人仕事ってのは、どうしても時間がかかるもんだ。スピード感を持って、現場のニーズに応えてほしいもんだな。

教訓の継承と今後の展望

震災教訓を活かすには?具体的な対策とは?

緊急ニーズに応えるサービスとボランティア活用。

室崎先生のお話、防災研究者としての葛藤と、被災者の視点の大切さを感じましたね。

✅ 阪神・淡路大震災で被災した神戸大学名誉教授・室崎益輝氏は、被災経験を通して防災研究のあり方が変化し、被災者の視点を取り入れた迅速な情報発信の重要性を痛感した。

✅ 震災直後、室崎氏は被災地の惨状を目の当たりにし、それまでの防災研究者としての視点とは異なる、被災者の心情に寄り添った支援の必要性を感じ、写真撮影もできなかった。

✅ 震災後の室崎氏は、防災計画策定への関わりから、自身の言動が被災者の命運を左右する可能性を認識し、結果責任の重さを痛感。迅速な情報発信や、被災者の視点に立った防災対策の重要性を再認識した。

さらに読む ⇒BE KOBE出典/画像元: https://bekobe.smartkobe-portal.com/interview/2015/02/2324/index.html阪神・淡路大震災の教訓を活かし、被災者の救済に全力を尽くすこと、被災者のニーズに応じた支援を行うことが重要だと感じました。

防災学者の室崎益輝氏は、兵庫県が阪神・淡路大震災の教訓を活かせていなければ、教訓は伝わらないと指摘し、社会の少子高齢化を踏まえ、教訓を新たに捉え直す必要性を強調しています。

政府は「お金を出す」だけでなく、関連死を防ぐための具体的な対策や、必要な人材の派遣など、被災者の緊急ニーズに応えるためのサービスに徹するべきです。

阪神・淡路大震災での仮設住宅への入居でコミュニティの分断が生じた反省から、多様な支援策の実効性を高める必要があります。

医療、避難所運営、住宅再建など、専門的なノウハウを持つボランティアの力を積極的に活用すべきです。

今後は、被災者の救済に全力を尽くすとともに、過去の教訓を活かし、失敗体験をしっかりと踏まえる必要があります。

欧米における被災者支援の先進的な取り組みを参考に、今後の災害対応体制を強化していく必要があります。

防災の研究ってのは、机上の空論になりがちだけど、室崎先生みたいに、現場をちゃんと見て、被災者の気持ちに寄り添える人がいるのは、心強いよね。教訓を活かして、より良い社会にしてほしいもんだ。

今回の記事を通して、能登半島地震の教訓を活かし、今後の防災対策に活かしていくことの重要性を改めて認識しました。

💡 能登半島地震では、未曾有の被害と初動対応の課題が浮き彫りになりました。

💡 政府は生活再建、生業再建、災害復旧を柱とした支援パッケージを決定しました。

💡 災害関連死を防ぐため、避難所の環境改善と在宅避難者への支援が重要です。