能登半島地震の教訓: 震災と復興への道のり(?マーク)『令和6年能登半島地震』〜被災地の現状と今後の課題〜

2024年能登半島地震の甚大な被害と復興への道のりを詳述。事前の備え不足、救援の遅れから、災害関連死の増加という深刻な問題も。政府の復興支援策、民間支援の重要性、そして阪神・淡路大震災の教訓を活かし、欧米の先進事例も参考に、今後の災害対応の強化を目指す。被災者の生活再建に向け、私たちが学ぶべき教訓とは。

💡 震災の規模と初動対応の課題:未曾有の被害と初動の遅れ、専門家の指摘。

💡 政府の包括的支援と復興計画:生活・生業再建、災害復旧への支援の具体策。

💡 避難生活と災害関連死への対策:高齢者ケア、環境改善、在宅避難者支援の重要性。

それでは、能登半島地震によって明らかになった様々な課題について、順番に見ていきましょう。

未曾有の被害と初動対応の検証

能登半島地震、何が救助遅延を招いた?

事前の備え不足と初動体制の甘さ。

自然災害の恐ろしさと、その対応の難しさを痛感する内容ですね。

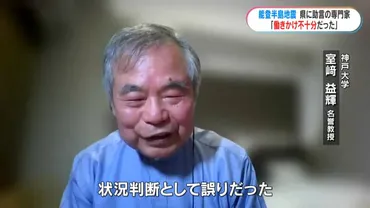

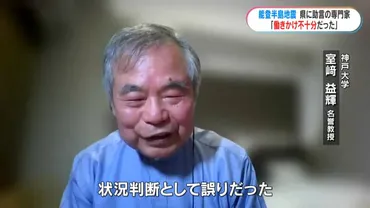

✅ 能登半島地震は、内陸直下型地震として観測史上最悪の規模であり、阪神・淡路大震災を上回る被害をもたらした。専門家は、事前の想定と初動対応の甘さを指摘し、自身の働きかけの不十分さを反省している。

✅ 地震発生後の被害は甚大で、家屋の倒壊や土砂災害が広範囲に発生。専門家は、揺れの質の違いや地殻変動による被害の深刻さを強調し、今後の耐震化のあり方に課題を抱いている。

✅ 国の初動対応の遅れや、石川県の防災計画の甘さが指摘されている。専門家は、大規模地震に対する想定の甘さや、行政との連携不足を反省し、今後の防災対策の改善を訴えている。

さらに読む ⇒åС Сڡ出典/画像元: https://blogs.mbc.co.jp/bousai/cat_chiiki/6501/阪神・淡路大震災の教訓が生かされなかった点、初動対応の遅れなどが指摘されています。

被害の甚大さが改めて認識させられますね。

2024年元旦に発生した能登半島地震は、200人を超える死者を出し、甚大な被害をもたらしました。

神戸大学名誉教授の室﨑益輝氏は、今回の災害を「想像を絶する地震」と表現し、家屋の倒壊と道路の破壊状況の深刻さを指摘しています。

事前の被害想定の甘さから、救援活動の遅れが生じました。

能登地方での大地震を想定していなかったため、十分な備蓄や衛星携帯電話などの準備が不足していたことが原因です。

被災状況の早期把握の失敗により、国や県のトップによる震災の過小評価につながり、物資の搬入の遅れや、適切な初動体制の構築を妨げました。

阪神・淡路大震災の教訓を活かしきれていないと痛感し、自衛隊による温かい食事や入浴の提供の遅れ、緊急消防援助隊の投入の小出しなど、迅速な救命活動が十分に行われませんでした。

公的機関に加えて、民間の支援者やボランティアの活動を制限したことも問題でした。

いやー、しかし、想定外の事態への対応ってのは難しいもんだ。初動が遅れると被害が拡大するのは、ビジネスでも同じことだ。リスク管理は徹底しないとな。

政府の包括的支援と復興計画

被災地復興、政府の3本柱は?

生活再建、経済再生、まちづくり。

政府の支援策は多岐にわたりますが、被災者の方々が本当に必要としている支援が届くのか、注視していく必要がありますね。

✅ 令和6年能登半島地震の被災者支援として、政府は生活再建、生業再建、災害復旧を柱とする支援パッケージを決定。

✅ 生活再建のため、避難所の環境改善、二次避難のためのホテル・旅館利用支援、住まいの確保、切れ目のない被災者支援、金融支援・税制上の対応を実施。

✅ 生業の再建のため、中小・小規模事業者、農林漁業者、観光業への支援、地域の雇用対策を講じ、災害復旧と復興まちづくりを推進。

さらに読む ⇒首相官邸ホームページ出典/画像元: https://www.kantei.go.jp/jp/headline/noto_shienpackage/index.html生活再建、地域経済の再生、復興まちづくりと、幅広い支援策が展開されています。

被災地の早期復興に向けて、期待したいですね。

政府は、被災者の生活再建、地域経済の再生、復興まちづくりを三つの柱とし、多岐にわたる施策を展開しています。

生活に必要な物資の支援、二次避難環境の整備、地域型木造仮設住宅の提供などが進められています。

倒壊家屋の解体・撤去費用の支援、高齢者等の見守りや医療・介護支援、金融支援、税制上の措置も実施されています。

地域経済の再生に向けては、中小・小規模事業者への最大15億円の支援、伝統工芸品の復興支援、観光と連携した里山作りなどが推進されています。

ゴールデンウィーク前の「北陸応援割」を実施し、能登地域では更なる旅行需要喚起策を検討しています。

復興まちづくりの基盤として、ライフラインの早期復旧、特に上下水道の早期復旧を目指し、権限代行を活用した道路、河川、港湾、漁港等の迅速な災害復旧を進めています。

令和5年度と6年度の予備費を機動的に活用し、1553億円を閣議決定しています。

また、高齢者や障害者など配慮を要する方の避難環境確保、二次避難の推進、ボランティア活動の支援、能登空港の活用など、総合的な対応が進められています。

ほほう、政府は色々やってるみたいだね。でも、現場の声を聞いて、本当に必要な支援が行き届いてるのか、しっかり見とかないとね。北陸応援割なんてのもあるみたいだけど、観光客が来るだけじゃダメだべ。

次のページを読む ⇒

能登半島地震の教訓を活かせ!災害関連死を防ぐため、避難所改善と被災者ケアが急務。過去の震災から学び、高齢者支援、医療・生活支援の強化を。欧米の先進事例も参考に、防災体制を再構築せよ。